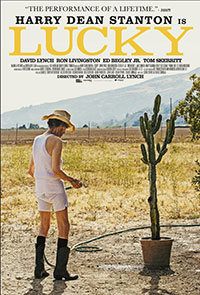

Lucky est un vieil homme solitaire dans une petite ville perdue au milieu du désert. A plus de 90 ans, il fait de l’exercice, marche tous les jours en ville pour aller prendre son café, faire ses courses et retrouver des amis dans un bar le soir…

Lucky est un vieil homme solitaire dans une petite ville perdue au milieu du désert. A plus de 90 ans, il fait de l’exercice, marche tous les jours en ville pour aller prendre son café, faire ses courses et retrouver des amis dans un bar le soir…

Lucky est un film américain réalisé par John Carroll Lynch, la première réalisation de cet acteur habitué aux seconds rôles. Il s’agit du dernier film d’Harry Dean Stanton, l’inoubliable acteur de Paris, Texas (1984). Le film s’inspire de sa vie et de sa personnalité. On retrouve d’ailleurs en partie l’atmosphère du film de Wenders : des grandes étendues désertiques, des personnages un peu étranges et une bonne musique. Il ne faut pas attendre de grandes réflexions philosophiques mais on se laisse gagner peu à peu par cette atmosphère hors du temps, faite de choses simples. Harry Dean Stanton s’y montre sans fard. Autre originalité : la présence de David Lynch (aucun lien de parenté avec le réalisateur) qui a plusieurs fois dirigé l’acteur. Le film n’a eu qu’une distribution limitée mais a été bien accueilli par la presse et le public. Original et dépaysant.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Tom Skerritt

Voir la fiche du film et la filmographie de John Carroll Lynch sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Remarque :

• Harry Dean Stanton a tourné plus de 200 films mais ce n’est que le second où il a le premier rôle (le premier étant bien entendu Paris, Texas).

• Le co-scénariste Logan Sparks est un vieil ami d’Harry Dean Stanton.

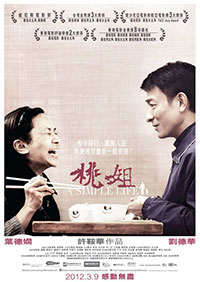

David Lynch et Harry Dean Stanton dans Lucky de John Carroll Lynch.

David Lynch et Harry Dean Stanton dans Lucky de John Carroll Lynch.