Le quinquagénaire Charles est à la tête d’une entreprise familiale de pièces de montres. Il en a hérité de son père et son fils prendra sa succession. A la suite d’une interview pour la télévision, il réfléchit à sa vie et décide de ne pas rentrer chez lui… Charles mort ou vif est le premier long métrage du suisse Alain Tanner. Il en a écrit le scénario qui nous fait suivre un homme qui refuse de continuer à tenir le rôle qui lui a été imposé par d’autres, en l’occurrence sa famille et la société en général. Il était « mort » et devient « vif » en retrouvant son libre arbitre. Ce film s’inscrit ainsi pleinement dans son époque, post-Mai 68, où le thème « on arrête tout et on réfléchit » était porté par cette volonté de refuser une société trop formatée. Nos yeux modernes (ou serait-ce simplement l’âge du spectateur qui a avancé …?) peuvent trouver décevant que cette démarche aboutisse sur pas grand-chose : Charles se contente de vivoter avec un couple de semi-marginaux rencontrés par hasard. Il n’est d’ailleurs pas plus heureux et ses questionnements existentiels persistent à ne pas trouver de réponses. La mise en place est assez longue. Alain Tanner parsème son histoire d’allégories (il casse ses lunettes qui l’empêchent de bien voir) et surtout d’un humour par petites touches (son discours sur les méfaits de l’automobile est très amusant). Charles mort ou vif a connu un bon succès mais c’est surtout avec son film suivant, La Salamandre, qu’Alain Tanner se fera vraiment connaître.

Le quinquagénaire Charles est à la tête d’une entreprise familiale de pièces de montres. Il en a hérité de son père et son fils prendra sa succession. A la suite d’une interview pour la télévision, il réfléchit à sa vie et décide de ne pas rentrer chez lui… Charles mort ou vif est le premier long métrage du suisse Alain Tanner. Il en a écrit le scénario qui nous fait suivre un homme qui refuse de continuer à tenir le rôle qui lui a été imposé par d’autres, en l’occurrence sa famille et la société en général. Il était « mort » et devient « vif » en retrouvant son libre arbitre. Ce film s’inscrit ainsi pleinement dans son époque, post-Mai 68, où le thème « on arrête tout et on réfléchit » était porté par cette volonté de refuser une société trop formatée. Nos yeux modernes (ou serait-ce simplement l’âge du spectateur qui a avancé …?) peuvent trouver décevant que cette démarche aboutisse sur pas grand-chose : Charles se contente de vivoter avec un couple de semi-marginaux rencontrés par hasard. Il n’est d’ailleurs pas plus heureux et ses questionnements existentiels persistent à ne pas trouver de réponses. La mise en place est assez longue. Alain Tanner parsème son histoire d’allégories (il casse ses lunettes qui l’empêchent de bien voir) et surtout d’un humour par petites touches (son discours sur les méfaits de l’automobile est très amusant). Charles mort ou vif a connu un bon succès mais c’est surtout avec son film suivant, La Salamandre, qu’Alain Tanner se fera vraiment connaître.

Elle: –

Lui : ![]()

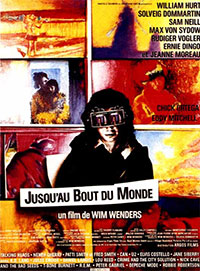

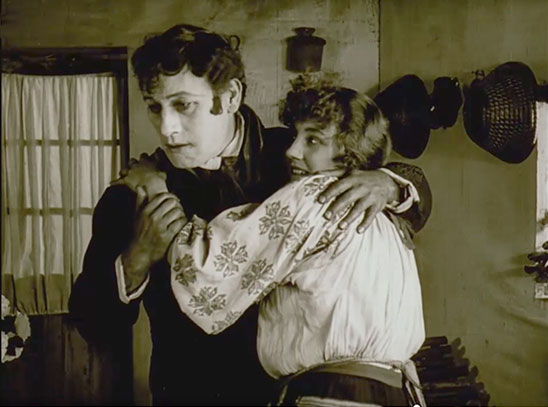

Acteurs: François Simon, Marcel Robert, Marie-Claire Dufour

Voir la fiche du film et la filmographie de Alain Tanner sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alain Tanner chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alain Tanner…

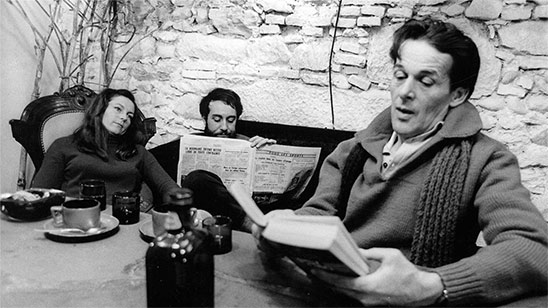

Marie-Claire Dufour, Marcel Robert et François Simon (qui est, rappelons-le, le fils de Michel Simon) dans Charles mort ou vif de Alain Tanner.