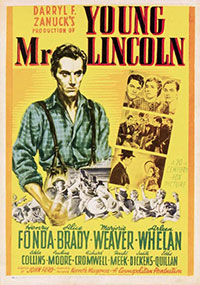

Titre original : « Young Mr. Lincoln »

Employé d’une petite échoppe au fin fond de l’Illinois, le jeune Abe Lincoln troque quelques tissus contre des livres de Droit qu’il étudie longuement. A la mort de la jeune fille qu’il aimait, il décide d’aller à Springfield pour se lancer dans une carrière d’avocat… Vers sa destinée (Young Mr Lincoln) retrace donc les débuts de la carrière publique d’Abraham Lincoln, alors qu’il n’était qu’un simple avocat de province. Abraham Lincoln est unanimement vénéré aux Etats-Unis (nous n’avons pas d’équivalent en France) et donc le sujet n’est pas si facile à traiter. La grande réussite de John Ford est de l’avoir rendu très humain et d’avoir évité toute grandiloquence. Son cinéma est, dans le fond et dans la forme, d’une simplicité qui engendre la perfection, l’harmonie. Le scénario s’inspire de faits historiques tout en gardant une certaine liberté (par exemple, le procès décrit a eu lieu beaucoup plus tard dans sa vie, alors qu’il avait largement débuté sa carrière politique). John Ford fait ici un éloge de la ruralité, des hommes ordinaires qui bâtissent la Nation. Henry Fonda est l’incarnation parfaite du jeune Lincoln, à la fois par sa stature, sa prestance, sa simplicité naturelle et la puissance de son jeu (1). Vers sa destinée (Young Mr Lincoln) a longtemps été considéré comme mineur. Curieusement, c’est Eisenstein qui a relancé sa popularité parmi les critiques en déclarant à la fin des années cinquante que c’était, parmi tous les films américains, celui qu’il aurait aimé avoir fait.

Employé d’une petite échoppe au fin fond de l’Illinois, le jeune Abe Lincoln troque quelques tissus contre des livres de Droit qu’il étudie longuement. A la mort de la jeune fille qu’il aimait, il décide d’aller à Springfield pour se lancer dans une carrière d’avocat… Vers sa destinée (Young Mr Lincoln) retrace donc les débuts de la carrière publique d’Abraham Lincoln, alors qu’il n’était qu’un simple avocat de province. Abraham Lincoln est unanimement vénéré aux Etats-Unis (nous n’avons pas d’équivalent en France) et donc le sujet n’est pas si facile à traiter. La grande réussite de John Ford est de l’avoir rendu très humain et d’avoir évité toute grandiloquence. Son cinéma est, dans le fond et dans la forme, d’une simplicité qui engendre la perfection, l’harmonie. Le scénario s’inspire de faits historiques tout en gardant une certaine liberté (par exemple, le procès décrit a eu lieu beaucoup plus tard dans sa vie, alors qu’il avait largement débuté sa carrière politique). John Ford fait ici un éloge de la ruralité, des hommes ordinaires qui bâtissent la Nation. Henry Fonda est l’incarnation parfaite du jeune Lincoln, à la fois par sa stature, sa prestance, sa simplicité naturelle et la puissance de son jeu (1). Vers sa destinée (Young Mr Lincoln) a longtemps été considéré comme mineur. Curieusement, c’est Eisenstein qui a relancé sa popularité parmi les critiques en déclarant à la fin des années cinquante que c’était, parmi tous les films américains, celui qu’il aurait aimé avoir fait.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Henry Fonda, Alice Brady, Donald Meek, Marjorie Weaver, Pauline Moore, Ward Bond, Arleen Whelan

Voir la fiche du film et la filmographie de John Ford sur le site IMDB.

Voir les autres films de John Ford chroniqués sur ce blog…

Remarques :

(1) Dans son autobiographie, Henry Fonda raconte que lorsqu’un producteur est venu lui demander s’il connaissait Abraham Lincoln, il a répondu : « Je suis absolument dingue de Lincoln. J’ai lu les trois-quarts des bouquins qui lui ont été consacrés ! » L’acteur refusa néanmoins le rôle, comme par crainte de commettre un crime de lèse-majesté. C’est John Ford qui réussit à le convaincre, plusieurs mois plus tard, en insistant sur le côté « petit avocat de province » du héros de son film.