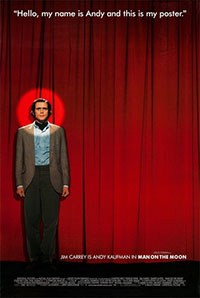

Man on the Moon retrace la carrière du comédien humoriste américain Andy Kaufman. Nous ne l’avons pas connu en France mais il fût, pendant une décennie (jusqu’à sa mort en 1984), l’une des grandes figures de la contre-culture américaine. Il est totalement inclassable : ce n’est pas un humoriste qui raconte des blagues, disons qu’il pratiquait plutôt les happenings humoristiques. Il créait des situations où toutes les barrières entre scène et vie réelle n’existaient plus : selon Scott Alexander, l’un des coscénaristes du film, « il remettait en cause toutes les perceptions de la réalité autour de lui ». Et il entretenait le doute : par exemple, la vérité de l’histoire avec le catcheur n’a été connue que dix ans après sa mort. Jim Carrey s’est totalement investi dans son personnage, pour lequel il a une grande admiration, s’effaçant pour mieux s’identifier à lui. Il nous fait passer par tout le spectre des sentiments, de la consternation à la jubilation. Et il sait aussi être émouvant. Du grand art.

Man on the Moon retrace la carrière du comédien humoriste américain Andy Kaufman. Nous ne l’avons pas connu en France mais il fût, pendant une décennie (jusqu’à sa mort en 1984), l’une des grandes figures de la contre-culture américaine. Il est totalement inclassable : ce n’est pas un humoriste qui raconte des blagues, disons qu’il pratiquait plutôt les happenings humoristiques. Il créait des situations où toutes les barrières entre scène et vie réelle n’existaient plus : selon Scott Alexander, l’un des coscénaristes du film, « il remettait en cause toutes les perceptions de la réalité autour de lui ». Et il entretenait le doute : par exemple, la vérité de l’histoire avec le catcheur n’a été connue que dix ans après sa mort. Jim Carrey s’est totalement investi dans son personnage, pour lequel il a une grande admiration, s’effaçant pour mieux s’identifier à lui. Il nous fait passer par tout le spectre des sentiments, de la consternation à la jubilation. Et il sait aussi être émouvant. Du grand art.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love, Paul Giamatti

Voir la fiche du film et la filmographie de Milos Forman sur le site IMDB.

Voir les autres films de Milos Forman chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Le titre Man on the Moon vient du morceau enregistré par le groupe R.E.M. en 1992 en hommage à Andy Kaufman.

* Jerry Lawler (le catcheur) joue son propre rôle, le véritable George Shapiro (interprété dans le film par Danny DeVito) interprète le patron de boîte qui vire Kaufman en début de film, le véritable Bob Zmuda (le compère interprété dans le film par Paul Giamatti) interprète le producteur de la série Fridays avec lequel Jim Carrey/Andy Kaufman se bagarre.

* On peut aujourd’hui voir sur YouTube les sketches réels d’Andy Kaufman et constater que le film est vraiment très proche de la réalité.

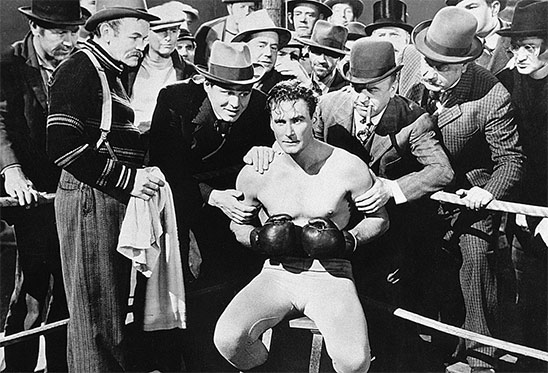

« Here I come to save the daaaay »…

Jim Carrey est Andy Kaufman dans Man on the Moon de Milos Forman (nota : il « chante » la chanson générique de Mighty Mouse, un dessin animé de la Warner des années 40 que Kaufman regardait certainement lorsqu’il était enfant).

Jim Carrey est aussi Tony Clifton, le double odieux et maléfique d’Andy Kaufman, dans Man on the Moon de Milos Forman.