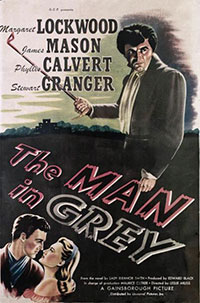

Titre original : « The man in grey »

A une vente aux enchères pendant la guerre, un pilote et une jeune auxiliaire de l’armée découvrent qu’ils ont en commun une histoire par leur famille. Un flash-back raconte comment, au début du XIXe siècle, Clarissa a épousé sans amour le Marquis de Rohan et les évènements qui ont suivi… Adaptation d’un roman d’Eleanor Smith, L’homme en gris est un film anglais, réalisé pendant la guerre. L’histoire peut paraître assez classique en soi, la mise en scène reste très classique et pourtant le film nous accroche par son charme et une certaine force. Leslie Ardiss as su éviter les clichés et traiter cette histoire avec naturel et délicatesse, et même avec une certaine poésie. Il est servi en outre par trois acteurs remarquables, qui deviendront tous trois bien plus célèbres par la suite : James Mason, Stewart Granger et Margaret Lockwood, cette dernière interprétant dans un ton très juste un personnage effroyablement machiavélique. Le cinéma anglais a souvent montré son talent pour les drames « en costumes » (XIXe notamment) et L’homme en gris est un bel exemple de réussite avec des moyens assez limités.

A une vente aux enchères pendant la guerre, un pilote et une jeune auxiliaire de l’armée découvrent qu’ils ont en commun une histoire par leur famille. Un flash-back raconte comment, au début du XIXe siècle, Clarissa a épousé sans amour le Marquis de Rohan et les évènements qui ont suivi… Adaptation d’un roman d’Eleanor Smith, L’homme en gris est un film anglais, réalisé pendant la guerre. L’histoire peut paraître assez classique en soi, la mise en scène reste très classique et pourtant le film nous accroche par son charme et une certaine force. Leslie Ardiss as su éviter les clichés et traiter cette histoire avec naturel et délicatesse, et même avec une certaine poésie. Il est servi en outre par trois acteurs remarquables, qui deviendront tous trois bien plus célèbres par la suite : James Mason, Stewart Granger et Margaret Lockwood, cette dernière interprétant dans un ton très juste un personnage effroyablement machiavélique. Le cinéma anglais a souvent montré son talent pour les drames « en costumes » (XIXe notamment) et L’homme en gris est un bel exemple de réussite avec des moyens assez limités.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Margaret Lockwood, James Mason, Stewart Granger, Phyllis Calvert

Voir la fiche du film et la filmographie de Leslie Arliss sur le site IMDB.