Titre original : « Qi qiu »

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils, le maximum autorisé par les autorités chinoises pour les paysans tibétains. Elle se force à s’initier en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux…

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils, le maximum autorisé par les autorités chinoises pour les paysans tibétains. Elle se force à s’initier en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux…

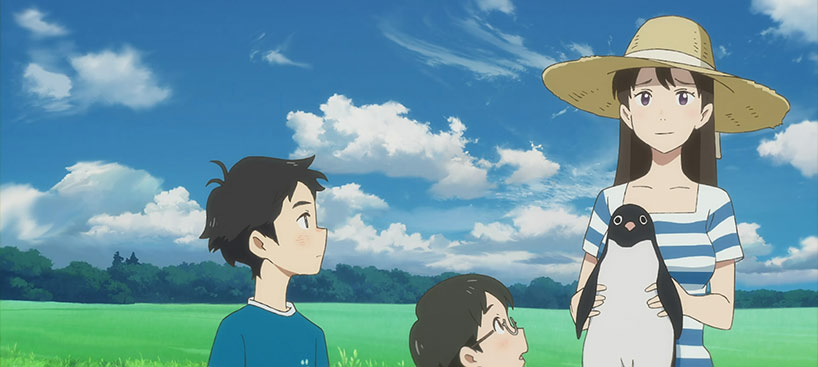

Balloon est un film chinois écrit et réalisé par Pema Tseden, écrivain, réalisateur et producteur chinois d’origine tibétaine. L’histoire est basée sur une nouvelle qu’il avait écrite au début des années 2000. Elle est centrée sur deux beaux portraits de femmes tibétaines, Drolkar et sa soeur Shangchu devenue nonne à la suite d’une blessure amoureuse. Le récit montre le poids des traditions et de la religion. La mise en scène est assez délicate, sans recherche d’effets faciles avec un regard quasi ethnologique. Pema Tseden a su introduire des éléments dans son histoire pour maintenir notre attention, et aussi placer de petites touches d’humour et même quelques notes poétiques. Il a filmé tout cela au Tibet avec des acteurs non professionnels dans les rôles secondaires. Balloon est un film intéressant qui nous transporte ailleurs, dans un tout autre mode de vie.

Elle: ![]()

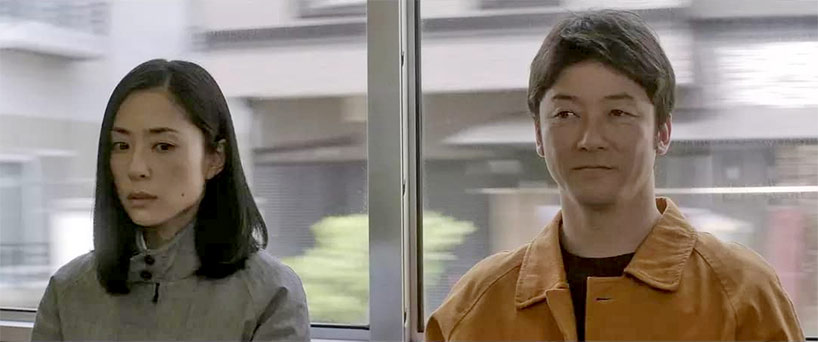

Lui : ![]()

Acteurs: Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso

Voir la fiche du film et la filmographie de Pema Tseden sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Sonam Wangmo dans Balloon (Qi qiu) de Pema Tseden.

Sonam Wangmo dans Balloon (Qi qiu) de Pema Tseden.