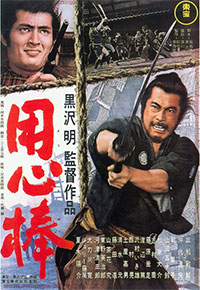

Titre original : « Yôjinbô »

Un rônin (samouraï sans maitre) arrive dans un village où deux clans s’affrontent durement pour des questions de pouvoir et d’argent. Il compte tirer profit de cette lutte en vendant ses services au plus offrant… Le Garde du corps a été écrit par Kurosawa lui-même avec l’aide de Ryûzô Kikushima. Archétype des films de sabre (chanbara), le film est assez remarquable avec une belle opposition entre les scènes d’action, toujours très brèves, et la force de l’esprit. La mise en scène de cette rivalité entre deux clans est également très picturale, Kurosawa jouant sur les attentes, les oppositions par des plans très travaillés ; ce style de scénarisation de l’affrontement a largement inspiré les westerns italiens, on peut même parler de plagiat pour Sergio Leone (1). Le Garde du corps met en relief les travers de l’âme humaine, en premier lieu la cupidité et la bassesse. Le héros est loin d’être parfait ce qui permet à Kurosawa d’éviter de tomber de tomber dans une certaine simplification et donne une indéniable profondeur à l’ensemble.

Un rônin (samouraï sans maitre) arrive dans un village où deux clans s’affrontent durement pour des questions de pouvoir et d’argent. Il compte tirer profit de cette lutte en vendant ses services au plus offrant… Le Garde du corps a été écrit par Kurosawa lui-même avec l’aide de Ryûzô Kikushima. Archétype des films de sabre (chanbara), le film est assez remarquable avec une belle opposition entre les scènes d’action, toujours très brèves, et la force de l’esprit. La mise en scène de cette rivalité entre deux clans est également très picturale, Kurosawa jouant sur les attentes, les oppositions par des plans très travaillés ; ce style de scénarisation de l’affrontement a largement inspiré les westerns italiens, on peut même parler de plagiat pour Sergio Leone (1). Le Garde du corps met en relief les travers de l’âme humaine, en premier lieu la cupidité et la bassesse. Le héros est loin d’être parfait ce qui permet à Kurosawa d’éviter de tomber de tomber dans une certaine simplification et donne une indéniable profondeur à l’ensemble.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai, Yôko Tsukasa, Isuzu Yamada, Daisuke Katô, Seizaburô Kawazu, Takashi Shimura, Eijirô Tôno

Voir la fiche du film et la filmographie de Akira Kurosawa sur le site IMDB.

Voir les autres films de Akira Kurosawa chroniqués sur ce blog…

Remarque :

* La musique est assez surprenante. Kurosawa a dit à Masaru Sato qu’il était totalement libre d’écrire la musique qu’il désirait tant que ce n’était pas la musique habituelle des films historiques de samouraï. Masaru Sato s’est inspiré de la musique d’Henry Mancini qu’il admire tout particulièrement. Le résultat est… étonnant.

Remakes :

Pour une poignée de dollars (1964) de Sergio Leone

Django de Sergio Corbucci (1966) avec Franco Nero

Dernier recours (Last man standing) de Walter Hill (1996) avec Bruce Willis

Inferno de John G. Avildsen (1999) avec Jean-Claude Van Damme

Bonne chance Slevin (Lucky number Slevin) de Paul McGuigan (2006) avec Josh Hartnett et Bruce Willis

Sukiyaki Western Django de Takashi Miike (2007).

(1) Lorsque le film Pour une poignée de dollars de Sergio Leone est sorti, la Toho a intenté un procès aux producteurs qui avaient passé sous silence le fait que ce soit une reprise de Yôjinbô. Le pillage étant manifeste, la Toho gagna facilement son procès.