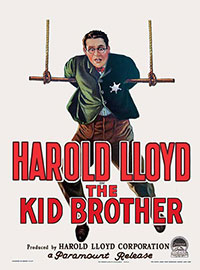

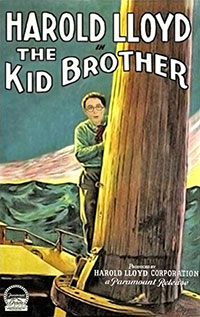

Titre français parfois utilisé : « Le petit frère »

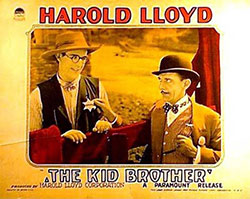

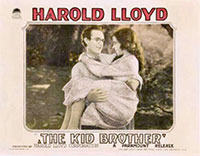

(Film muet) Chez les Hickory, Harold est le petit dernier. Son père est le shérif du village, un force de la nature tout comme ses deux grands frères. Dans ce monde rural, le frêle Harold est bien peu considéré et on ne lui donne à faire que des tâches ménagères. L’arrivée d’un spectacle ambulant et de la belle Mary va peut-être changer les choses… The Kid Brother est un film bien peu connu aujourd’hui. Pourtant c’est très certainement le film le plus réussi d’Harold Lloyd. Bien plus que Safety Last! qui, avec sa scène de l’horloge, est son film le plus connu de nos jours, The Kid Brother est incontestablement au niveau des meilleurs Chaplin et Keaton. Les gags foisonnent, tous très bons, Harold Lloyd fait preuve ici d’une inventivité étonnante, une inventivité qui semble intarissable.

(Film muet) Chez les Hickory, Harold est le petit dernier. Son père est le shérif du village, un force de la nature tout comme ses deux grands frères. Dans ce monde rural, le frêle Harold est bien peu considéré et on ne lui donne à faire que des tâches ménagères. L’arrivée d’un spectacle ambulant et de la belle Mary va peut-être changer les choses… The Kid Brother est un film bien peu connu aujourd’hui. Pourtant c’est très certainement le film le plus réussi d’Harold Lloyd. Bien plus que Safety Last! qui, avec sa scène de l’horloge, est son film le plus connu de nos jours, The Kid Brother est incontestablement au niveau des meilleurs Chaplin et Keaton. Les gags foisonnent, tous très bons, Harold Lloyd fait preuve ici d’une inventivité étonnante, une inventivité qui semble intarissable.  Son personnage a d’incroyables ressources pour se sortir de toutes les situations (et de manière élégante) et à chaque fois qu’on le croit tiré d’affaire, tout s’écroule et il doit à nouveau redoubler d’ingéniosité. Il n’y a pas que les gags qui sont novateurs, certains plans sont inédits, telle cette ascension dans un arbre où il a fallu construire un ascenseur spécial pour placer la caméra. On remarquera aussi la belle utilisation des animaux, ceux de la ferme mais aussi d’un petit singe dans un gag admirable. Comme toujours, Harold Lloyd ne se ménage pas dans les scènes d’action, ni dans son combat avec le vilain de l’histoire, joué par Constantine Romanoff un ex-lutteur professionnel. The Kid Brothers connut un grand succès à l’époque mais c’est une grande injustice qu’il soit presque oublié aujourd’hui.

Son personnage a d’incroyables ressources pour se sortir de toutes les situations (et de manière élégante) et à chaque fois qu’on le croit tiré d’affaire, tout s’écroule et il doit à nouveau redoubler d’ingéniosité. Il n’y a pas que les gags qui sont novateurs, certains plans sont inédits, telle cette ascension dans un arbre où il a fallu construire un ascenseur spécial pour placer la caméra. On remarquera aussi la belle utilisation des animaux, ceux de la ferme mais aussi d’un petit singe dans un gag admirable. Comme toujours, Harold Lloyd ne se ménage pas dans les scènes d’action, ni dans son combat avec le vilain de l’histoire, joué par Constantine Romanoff un ex-lutteur professionnel. The Kid Brothers connut un grand succès à l’époque mais c’est une grande injustice qu’il soit presque oublié aujourd’hui.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Harold Lloyd, Jobyna Ralston, Walter James, Constantine Romanoff

Voir la fiche du film et la filmographie de Ted Wilde, de Lewis Mislestone et de J.A. Howe sur le site imdb.com.

Remarque :

L’histoire est assez proche de celle de Tol’able David d’Henry King (1921) avec Richard Barthelmess, à ceci près que le traitement est bien entendu ici humoristique. Harold Lloyd aimait beaucoup ce beau film d’Henry King. Il a même été jusqu’à embaucher un acteur qui y avait joué : Ralph Yearsley.

.