Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent est confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent est confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…

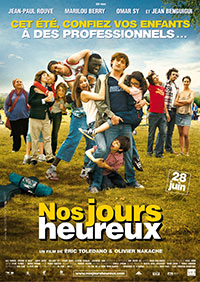

Nos jours heureux est un film français écrit et réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Les deux réalisateurs ont été eux-mêmes animateurs en colonies de vacances, c’est même à cette occasion qu’ils se sont rencontrés. Ils avaient déjà traité le sujet en court-métrage, Ces jours heureux en 2001 avec Lorànt Deutsch, qui ne montrait que le départ des enfants en car et l’arrivée. Ils ont rajouté tout le séjour et développé les personnages en se basant, disent-ils, sur leurs souvenirs. Ils n’évitent pas les stéréotypes et les exagérations mais le film convainc par sa bonne humeur, sa bienveillance et son humour. Le film a été bien accueilli par le public et a servi de tremplin pour la carrière des deux réalisateurs et celle de Jean-Paul Rouve et d’Omar Sy.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, Julie Fournier, Guillaume Cyr, Joséphine de Meaux, Jacques Boudet, Jean Benguigui

Voir la fiche du film et la filmographie de Eric Toledano et Olivier Nakache sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Eric Toledano et Olivier Nakache chroniqués sur ce blog…