Titre original : « Nichinichi kore kôjitsu »

Noriko est une jeune étudiante japonaise peu sûre d’elle qui se destine à une carrière dans l’édition. Recommandée par sa mère, elle va se former à l’art de la préparation du thé auprès du professeur Takeda avec sa cousine Michiko. Peu convaincue de l’utilité de ce cérémonial très codifié et lent, elle découvre petit à petit les bienfaits de ces gestes minutieux et va trouver en sa formatrice une figure apaisante et sage…

Noriko est une jeune étudiante japonaise peu sûre d’elle qui se destine à une carrière dans l’édition. Recommandée par sa mère, elle va se former à l’art de la préparation du thé auprès du professeur Takeda avec sa cousine Michiko. Peu convaincue de l’utilité de ce cérémonial très codifié et lent, elle découvre petit à petit les bienfaits de ces gestes minutieux et va trouver en sa formatrice une figure apaisante et sage…

Dans un jardin qu’on dirait éternel est scénarisé et réalisé par le japonais Tatsushi Ohmori d’après l’essai autobiographique homonyme de Noriko Morishita publié en 2008. C’est un film particulièrement original et étonnant. Il parvient à nous montrer comment les rituels de la cérémonie du thé peuvent être une passerelle vers une certaine quiétude, un apaisement qui appelle à profiter de l’instant présent et être à l’écoute de la nature et de ses saisons. C’est une démarche inhabituelle, qui peut même paraître incongrue pour nous occidentaux, mais le grand mérite du film est de nous faire percevoir cette possibilité. Tatsushi Ohmori, que l’on découvre en France avec ce film, fait preuve d’une grande délicatesse et ses trois actrices jouent toujours très juste. Dans un jardin qu’on dirait éternel est un film initiatique dans le sens où il nous fait découvrir une « discipline » dont la plupart d’entre nous ignorait l’existence.

Elle:

Lui :

Acteurs: Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki

Voir la fiche du film et la filmographie de Tatsushi Ohmori sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

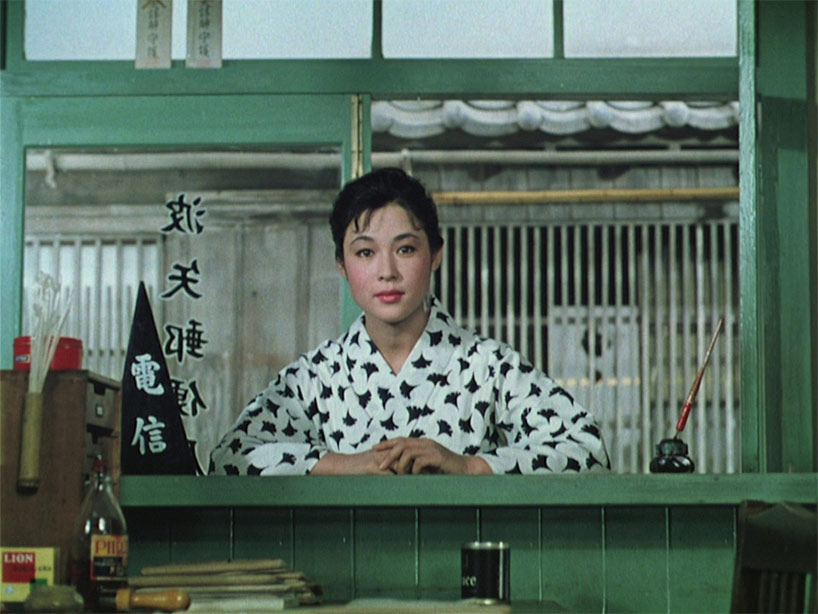

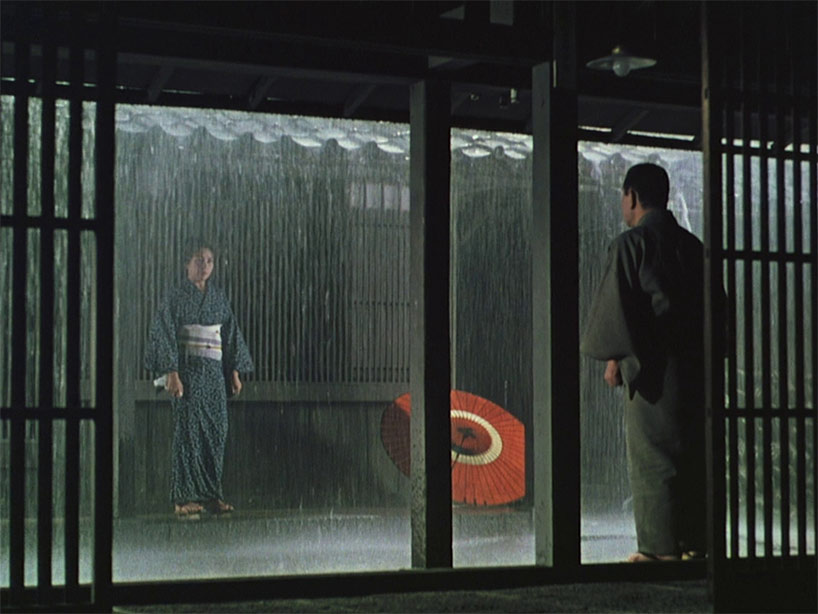

Haru Kuroki et Kirin Kiki dans Dans un jardin qu’on dirait éternel (Nichinichi kore kôjitsu) de Tatsushi Ohmori.

Haru Kuroki et Kirin Kiki dans Dans un jardin qu’on dirait éternel (Nichinichi kore kôjitsu) de Tatsushi Ohmori.

Remarque :

* La cérémonie du thé au Japon, ou « service japonais du thé », est un art traditionnel inspiré en partie par le bouddhisme zen dans lequel le thé vert en poudre, ou matcha, est préparé de manière codifiée par un praticien expérimenté et est servi à un petit groupe d’invités dans un cadre calme, ce qui, vu d’Occident, peut évoquer une cérémonie.

Chanoyu (littéralement « eau chaude pour le thé »), se réfère habituellement à l’art, alors que sadō ou chadō (« chemin du thé ») représente l’étude ou la doctrine de la cérémonie du thé sur le mode d’une « voie » spirituelle. Le terme chaji se rapporte quant à lui au service du thé complet comprenant le kaiseki (« repas léger »), le service de l’usucha (« thé léger ») et du koicha (« thé fort » ou « thé épais »), durant approximativement quatre heures ; il comprend également sumi demae, à savoir la mise en place et le réajustement, en présence des invités, des charbons de bois permettant de chauffer la bouilloire. Celui de chakai (littéralement une « rencontre autour du thé »), n’inclut pas le kaiseki et se résume le plus souvent au service de l’usucha, le koicha, suivi alors de l’usucha, est plus rarement servi à cette occasion.

Du fait qu’un praticien du chanoyu doit être familier avec la production et les différents types de thés, avec les kimonos, la calligraphie, les arrangements floraux, les céramiques, l’encens, et un large ensemble d’autres disciplines et arts traditionnels en plus des pratiques du thé enseignées dans son école, l’étude de la cérémonie du thé prend de nombreuses années, de fait toute une vie. Même pour participer en tant qu’invité dans une cérémonie du thé formelle, une connaissance du sadō est requise, incluant les gestes recommandés, les phrases à dire par les invités, la bonne manière pour boire le thé et la tenue générale à adopter dans la salle où est servi le thé. (Extraits de Wikipédia)

Dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue depuis des années. La rencontre est d’abord froide mais évolue bien et ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que ce « père » est en réalité un acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère…

Dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue depuis des années. La rencontre est d’abord froide mais évolue bien et ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que ce « père » est en réalité un acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère…![]()

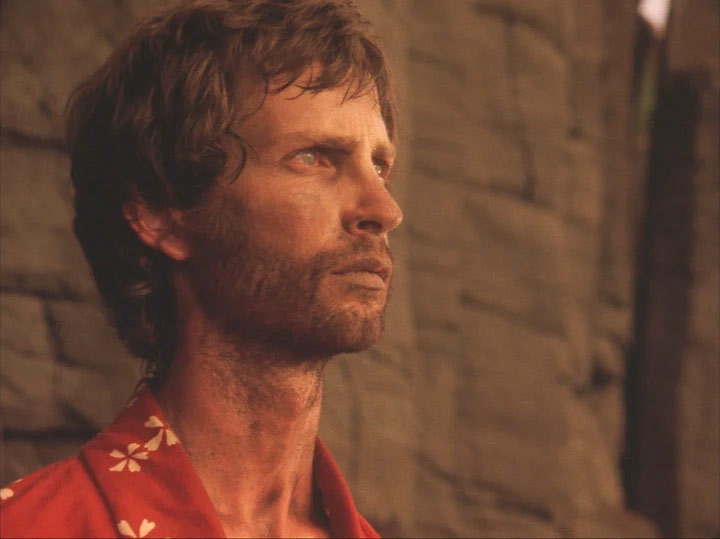

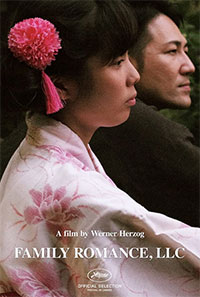

Ishii Yuichi et Miki Fujimaki dans Family Romance, LLC de Werner Herzog.

Ishii Yuichi et Miki Fujimaki dans Family Romance, LLC de Werner Herzog. Mahiro Tanimoto, Ishii Yuichi et Werner Herzog sur le tournage de Family Romance, LLC de Werner Herzog.

Mahiro Tanimoto, Ishii Yuichi et Werner Herzog sur le tournage de Family Romance, LLC de Werner Herzog.