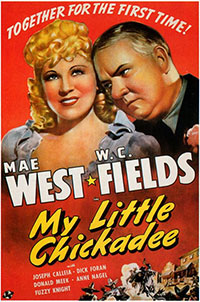

Titre original : « My Little Chickadee »

Alors qu’elle vient d’être expulsée d’une petite ville de l’Ouest pour avoir été courtisée par le Bandit Masqué, une ex-chanteuse de Chicago rencontre un bonimenteur de foire et le prend pour un riche commerçant… Réunir deux grandes stars de l’humour telles que Mae West et W.C. Fields était en soi un projet réjouissant. Tous deux sont des rois de la répartie et leur confrontation laissait présager de belles joutes verbales. Le résultat est hélas décevant, sans doute parce qu’il est délicat de faire ainsi cohabiter deux comédiens au caractère si affirmé. Mae West et Fields ne s’entendaient guère et cela se sent à l’écran, ils n’ont réellement que peu de scènes communes et encore moins de vrais face-à-face. L’histoire est habilement amenée, la plus grande partie du scénario aurait été écrit par Mae West. C’est d’ailleurs l’actrice qui est la plus brillante des deux, nous gratifiant de ses légendaires réparties à double sens et profitant de belles trouvailles de scénario. W.C. Fields n’est pas à son meilleur. My Little Chickadee comporte toutefois de bons moments mais l’ensemble aurait pu être bien supérieur avec deux acteurs jouant vraiment ensemble…

Alors qu’elle vient d’être expulsée d’une petite ville de l’Ouest pour avoir été courtisée par le Bandit Masqué, une ex-chanteuse de Chicago rencontre un bonimenteur de foire et le prend pour un riche commerçant… Réunir deux grandes stars de l’humour telles que Mae West et W.C. Fields était en soi un projet réjouissant. Tous deux sont des rois de la répartie et leur confrontation laissait présager de belles joutes verbales. Le résultat est hélas décevant, sans doute parce qu’il est délicat de faire ainsi cohabiter deux comédiens au caractère si affirmé. Mae West et Fields ne s’entendaient guère et cela se sent à l’écran, ils n’ont réellement que peu de scènes communes et encore moins de vrais face-à-face. L’histoire est habilement amenée, la plus grande partie du scénario aurait été écrit par Mae West. C’est d’ailleurs l’actrice qui est la plus brillante des deux, nous gratifiant de ses légendaires réparties à double sens et profitant de belles trouvailles de scénario. W.C. Fields n’est pas à son meilleur. My Little Chickadee comporte toutefois de bons moments mais l’ensemble aurait pu être bien supérieur avec deux acteurs jouant vraiment ensemble…

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Mae West, W.C. Fields, Joseph Calleia, Margaret Hamilton, Donald Meek

Voir la fiche du film et la filmographie de Edward F. Cline sur le site IMDB.

Voir les autres films de Edward F. Cline chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Pour le mot de la fin, chacun fait la satire de l’autre. W.C. Fields reprend l’une des phrases les plus célèbres de Mae West : « Why don’t you come up and see me sometime ? » (prononcée dans She done him wrong, 1933). Et Mae West répond à la manière de Fields : « Mmm, I will, My Little Chickadee » (expression utilisée de très nombreuses fois par WC Fields).

* A ce moment de sa carrière, Mae West n’a rien tourné depuis Every Day’s a Holiday (1937), son dernier film pour la Paramount où elle a tourné ses meilleurs films.

* A la suite d’une dispute, W.C. Fields aurait quitté le plateau pour ne plus revenir. Un tiers du film utiliserait une doublure portant un masque (information, un peu étonnante tout de même, trouvée seulement sur IMDB).