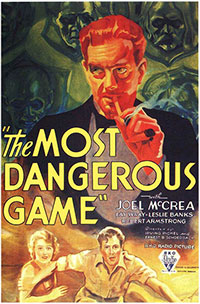

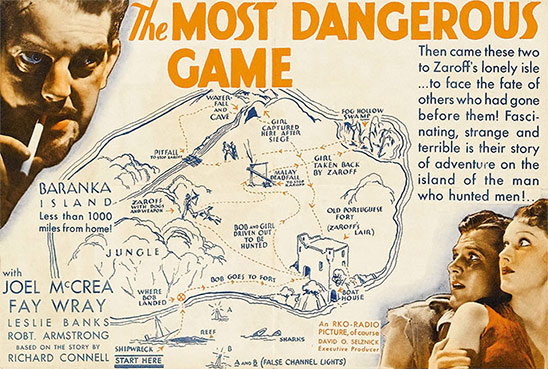

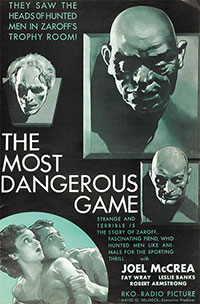

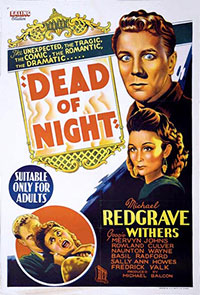

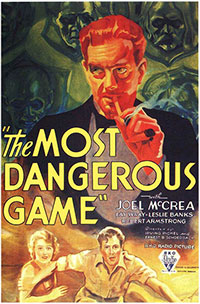

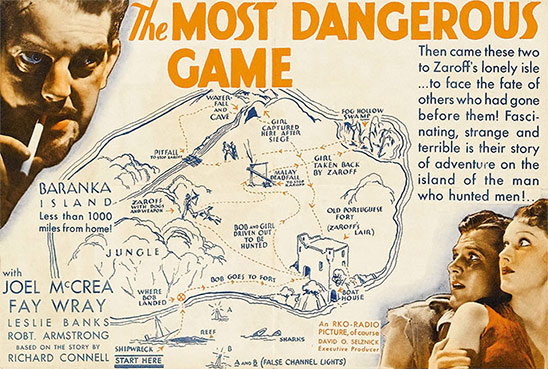

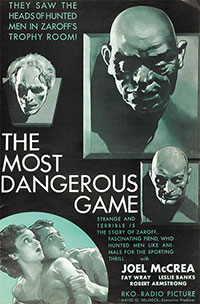

Titre original : « The Most Dangerous Game »

Titre français original : « La Chasse du comte Zaroff »

Dans une partie de l’océan mal cartographiée, le célèbre chasseur de fauves Bob Rainsford est le seul survivant d’un naufrage. Sur l’île soit-disant inhabitée où il a échoué, il découvre un château-forteresse. Il y est accueilli très civilement par le comte Zaroff. Ce personnage étrange, lui-même également grand chasseur, lui affirme chasser sur son île le gibier le plus dangereux qui soit… Le début des années trente fut une période assez riche en grands films fantastiques et Les Chasses du comte Zaroff fait partie des tous meilleurs d’entre eux. Adapté d’une nouvelle de Richard Connell, ce film mêle brillamment aventures et fantastique. Il est souvent classé parmi les films d’horreur, ce qu’il n’est absolument pas, c’est beaucoup plus un film d’aventures et son côté fantastique est plus à rapprocher du fantastique des contes et légendes. Les Chasses du comte Zaroff est empreint d’une atmosphère inquiétante mais aussi extrêmement fascinante. Il est assez court (1), très direct et explicite, sans développement d’intrigues annexes perturbatrices ce qui amplifie son impact et le fait paraître toujours si audacieux à nos yeux modernes. C’est une belle (et forte) variation sur le thème du « chasseur qui devient chassé ». Un film admirable.

Dans une partie de l’océan mal cartographiée, le célèbre chasseur de fauves Bob Rainsford est le seul survivant d’un naufrage. Sur l’île soit-disant inhabitée où il a échoué, il découvre un château-forteresse. Il y est accueilli très civilement par le comte Zaroff. Ce personnage étrange, lui-même également grand chasseur, lui affirme chasser sur son île le gibier le plus dangereux qui soit… Le début des années trente fut une période assez riche en grands films fantastiques et Les Chasses du comte Zaroff fait partie des tous meilleurs d’entre eux. Adapté d’une nouvelle de Richard Connell, ce film mêle brillamment aventures et fantastique. Il est souvent classé parmi les films d’horreur, ce qu’il n’est absolument pas, c’est beaucoup plus un film d’aventures et son côté fantastique est plus à rapprocher du fantastique des contes et légendes. Les Chasses du comte Zaroff est empreint d’une atmosphère inquiétante mais aussi extrêmement fascinante. Il est assez court (1), très direct et explicite, sans développement d’intrigues annexes perturbatrices ce qui amplifie son impact et le fait paraître toujours si audacieux à nos yeux modernes. C’est une belle (et forte) variation sur le thème du « chasseur qui devient chassé ». Un film admirable.

Elle:

Lui :

Acteurs: Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks, Robert Armstrong

Voir la fiche du film et la filmographie de Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel sur le site IMDB.

Remarques :

* Les Chasses du comte Zaroff est un film qui a été plus ou moins mis de côté pendant de nombreuses années. La robe de Fay Wray, jugée indécente par les ligues de vertu, aurait été l’une des raisons principales de sa mise à l’écart des circuits de distribution. Le film a été « redécouvert » dans les années soixante, époque où il a commencé à circuler dans les ciné-clubs, entouré (à juste titre) d’une forte aura.

* Les Chasses du comte Zaroff est un film qui a été plus ou moins mis de côté pendant de nombreuses années. La robe de Fay Wray, jugée indécente par les ligues de vertu, aurait été l’une des raisons principales de sa mise à l’écart des circuits de distribution. Le film a été « redécouvert » dans les années soixante, époque où il a commencé à circuler dans les ciné-clubs, entouré (à juste titre) d’une forte aura.

* Le tournage de King Kong s’est fait simultanément dans les mêmes décors de forêt (le film n’est sorti que l’année suivante, toutefois). On retrouve aussi certains des acteurs, Fay Wray en tête.

Remakes :

A Game of Death de Robert Wise (1945) avec John Loder et Audrey Long

La Course au soleil (Run for the Sun) de Roy Boulting (1956) avec Richard Widmark, Trevor Howard et Jane Greer

En outre, le film et la nouvelle de Richard Connell ont été une source d’inspiration pour une multitude de films de qualité bien inégale…

(1) Au départ le film durait 78 minutes au lieu des 63 minutes finales. La scène de la salle des trophées est notamment beaucoup plus longue, le comte se délectant d’expliquer comment chacun était mort. Lors de séances avec un public test, certaines personnes, très mal à l’aise, voulurent quitter la salle… Ces scènes ont donc été coupées.

Ecrivain américain en panne d’inspiration après son premier livre, Tom Ricks arrive à Paris pour essayer de voir sa fille malgré l’interdiction du tribunal. Il se fait fermement éconduire par son ex-femme et échoue dans un hôtel miteux après s’être fait voler tout ce qu’il avait… La femme du Vème est l’adaptation d’un roman fantastique de Douglas Kennedy. C’est une plongée dans l’inconscient d’un auteur fragilisé qui perd le contact avec la réalité et qui idéalise l’existence d’une muse. Le film de Pawel Pawlikowski ne fonctionne pas bien du tout. Le réalisateur polonais embrouille les pistes sans donner de direction à son film et semble plus intéressé par l’approche esthétique de l’univers tendance glauque de l’inconscient. Kristin Scott Thomas a beau faire une belle prestation, on se désintéresse hélas trop rapidement de cette histoire.

Ecrivain américain en panne d’inspiration après son premier livre, Tom Ricks arrive à Paris pour essayer de voir sa fille malgré l’interdiction du tribunal. Il se fait fermement éconduire par son ex-femme et échoue dans un hôtel miteux après s’être fait voler tout ce qu’il avait… La femme du Vème est l’adaptation d’un roman fantastique de Douglas Kennedy. C’est une plongée dans l’inconscient d’un auteur fragilisé qui perd le contact avec la réalité et qui idéalise l’existence d’une muse. Le film de Pawel Pawlikowski ne fonctionne pas bien du tout. Le réalisateur polonais embrouille les pistes sans donner de direction à son film et semble plus intéressé par l’approche esthétique de l’univers tendance glauque de l’inconscient. Kristin Scott Thomas a beau faire une belle prestation, on se désintéresse hélas trop rapidement de cette histoire.![]()