Titre original : « I Married a Witch »

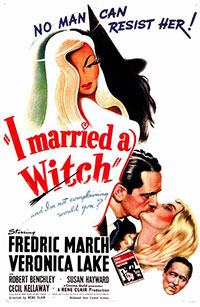

A la veille d’une élection importante, un politicien ambitieux voit sa vie bouleversée par l’irruption d’une jeune femme qui s’est mis en tête de le séduire. Celle-ci est ni plus ni moins que la réincarnation d’une sorcière brûlée vive 270 ans plus tôt par le lointain ancêtre puritain du politicien… I Married a Witch est adapté d’un roman de Thorne Smith dont la série des Topper venait d’être l’objet de trois longs métrages (1). Cette histoire de sorcière facétieuse avait tout pour plaire à René Clair qui était alors aux Etats Unis. Il parvient parfaitement à mêler humour et fantastique et réalise une comédie amusante et légère qui met joliment en valeur Veronica Lake. L’année 1942 fut très favorable à l’actrice : avec ce film et les deux films noirs This Gun for Hire et The Glass Key, elle devint une star et sa coiffure fut adoptée par bon nombre de femmes américaines (2). Remarquablement bien écrit, I Married a Witch est un film très amusant et plein de fraîcheur.

A la veille d’une élection importante, un politicien ambitieux voit sa vie bouleversée par l’irruption d’une jeune femme qui s’est mis en tête de le séduire. Celle-ci est ni plus ni moins que la réincarnation d’une sorcière brûlée vive 270 ans plus tôt par le lointain ancêtre puritain du politicien… I Married a Witch est adapté d’un roman de Thorne Smith dont la série des Topper venait d’être l’objet de trois longs métrages (1). Cette histoire de sorcière facétieuse avait tout pour plaire à René Clair qui était alors aux Etats Unis. Il parvient parfaitement à mêler humour et fantastique et réalise une comédie amusante et légère qui met joliment en valeur Veronica Lake. L’année 1942 fut très favorable à l’actrice : avec ce film et les deux films noirs This Gun for Hire et The Glass Key, elle devint une star et sa coiffure fut adoptée par bon nombre de femmes américaines (2). Remarquablement bien écrit, I Married a Witch est un film très amusant et plein de fraîcheur.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Fredric March, Veronica Lake, Susan Hayward, Cecil Kellaway

Voir la fiche du film et la filmographie de René Clair sur le site IMDB.

Voir les autres films de René Clair chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur René Clair…

Remarques :

* Dans un arrangement absolument unique dans l’histoire du cinéma, United Artists, qui était en manque de productions, a acheté 21 films à Paramount. I Married a Witch est le premier d’entre eux. The Crystall Ball d’Elliott Nugent (1943) et Young and Willing d’Edward Griffith (1943) sont les deux autres longs métrages d’importance (le reste se compose de 5 Harry Sherman, westerns de série B entre 1942 et 1944 et de 13 Hopalong Cassidy, westerns moyens métrages, entre 1942 et 1948).

* Dans un arrangement absolument unique dans l’histoire du cinéma, United Artists, qui était en manque de productions, a acheté 21 films à Paramount. I Married a Witch est le premier d’entre eux. The Crystall Ball d’Elliott Nugent (1943) et Young and Willing d’Edward Griffith (1943) sont les deux autres longs métrages d’importance (le reste se compose de 5 Harry Sherman, westerns de série B entre 1942 et 1944 et de 13 Hopalong Cassidy, westerns moyens métrages, entre 1942 et 1948).

* Le site IMDB souligne qu’aucune sorcière ne fut jamais brûlée aux Etats-Unis. Cette méthode d’exécution des sorcières était spécifique à l’Europe. Aux Etats Unis, les sorcières de Salem furent pendues.

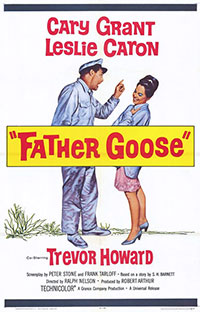

(1) Topper (Le couple invisible) de Norman Z. McLeod (1937) avec Cary Grant ,

Topper Takes a Trip (Fantômes en croisière) de Norman Z. McLeod (1938) avec Roland Young,

Topper Returns (Le Retour de Topper) de Roy Del Ruth (1941) avec Roland Young.

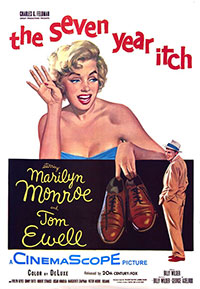

(2) La coiffure de Veronica Lake, de longs cheveux blonds ondulés avec une boucle qui recouvre la partie droite du front et parfois l’oeil droit (coiffure surnommée « Peekaboo »), a été instanténément adoptée par d’innombrables jeunes femmes. Cela posa un sérieux problème car, en cette période de guerre, les femmes travaillaient souvent dans les usines d’armements où cette coiffure occasionnait des accidents. On ne cessa de demander à Veronica Lake de changer de coiffure, ce qu’elle ne fit que bien plus tard et ce qui accéléra sans doute sa perte de popularité.