Titre français : « Les surprises de la TSF »

Lui :

Lui :

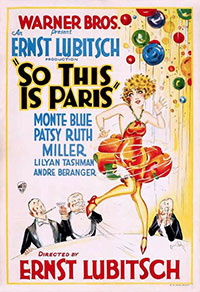

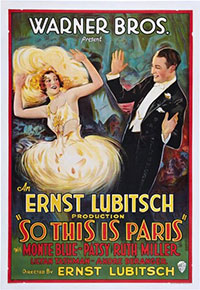

(Film muet) C’est après avoir émigré aux Etats-Unis qu’Ernst Lubitsch affine vraiment son style et développe la fameuse « Lubitsch touch ». So This Is Paris est son septième film américain (en seulement trois années), l’adaptation d’une pièce de théâtre française. La situation de départ est très simple, deux couples bourgeois dont les fenêtres se font face, de part et d’autre de la rue, et la comédie va se développer autour des attirances, des mensonges, des stratagèmes aussi inventifs qu’inavouables… L’humour est omniprésent avec d’excellents dialogues et de très bons gags ; l’ensemble est gentiment immoral, tournant en dérision la bienséance et le couple bourgeois.  Le rythme est, comme toujours avec Lubitsch, enlevé. De plus, So This Is Paris est remarquable par l’inventivité de certains plans : pour la longue scène du Bal des Artistes, il utilise des effets de prisme étonnants, des superpositions, des angles osés pour restituer tout le côté frénétique et débridé du Charleston de ces folles soirées des années vingt. L’effet de rapetissement du personnage principal à la fin est, lui aussi, admirable. Lubitsch est généralement peu coutumier de tels effets. So This Is Paris eut un grand succès à l’époque. Il procure encore beaucoup de plaisir aujourd’hui.

Le rythme est, comme toujours avec Lubitsch, enlevé. De plus, So This Is Paris est remarquable par l’inventivité de certains plans : pour la longue scène du Bal des Artistes, il utilise des effets de prisme étonnants, des superpositions, des angles osés pour restituer tout le côté frénétique et débridé du Charleston de ces folles soirées des années vingt. L’effet de rapetissement du personnage principal à la fin est, lui aussi, admirable. Lubitsch est généralement peu coutumier de tels effets. So This Is Paris eut un grand succès à l’époque. Il procure encore beaucoup de plaisir aujourd’hui.

Note : ![]()

Acteurs: Monte Blue, Patsy Ruth Miller, Lilyan Tashman, George Beranger

Voir la fiche du film et la filmographie de Ernst Lubitsch sur le site IMDB.

Voir les autres films de Ernst Lubitsch chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* La femme de chambre des Lalle (que l’on voit deux secondes quand le docteur se rend à leur domicile) est la jeune Myrna Loy.

* La scène du début est une satire de cet attrait pour un orientalisme de pacotille qui a déferlé après le gigantesque succès de Rudolph Valentino dans The Sheik (dont la suite The son of the Sheik sortait la même année que So This Is Paris).