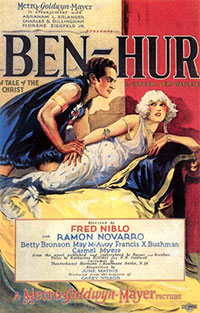

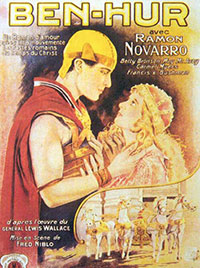

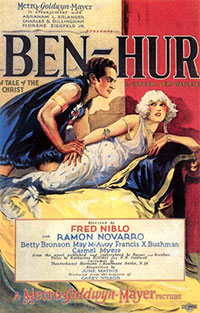

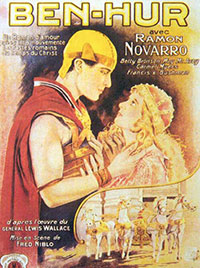

Ben-Hur: A Tale of the Christ est la deuxième des trois adaptations du roman de Lew Wallace. Ben-Hur raconte l’extraordinaire épopée d’un jeune juif au premier siècle de notre ère. A la même époque, Jésus fait naître un grand espoir parmi le peuple opprimé brutalement par les Romains… La toute jeune M.G.M. prenait un risque important avec cette coûteuse superproduction. Le tournage fut difficile : commencé en Italie (troublée à l’époque par la montée de Mussolini) sous la direction de Charles Brabin, il fut repris en main par Fred Niblo et fini à Hollywood. Le film est porté par un grand souffle épique avec deux grandes scènes d’anthologie : la bataille navale (qui est d’ailleurs bien plus réussie que dans la version de 1959, c’est même l’une des meilleures batailles filmées de toute l’histoire du cinéma)

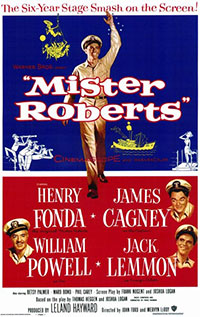

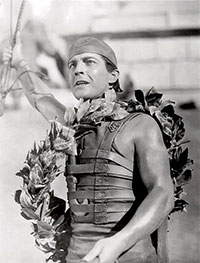

Ben-Hur: A Tale of the Christ est la deuxième des trois adaptations du roman de Lew Wallace. Ben-Hur raconte l’extraordinaire épopée d’un jeune juif au premier siècle de notre ère. A la même époque, Jésus fait naître un grand espoir parmi le peuple opprimé brutalement par les Romains… La toute jeune M.G.M. prenait un risque important avec cette coûteuse superproduction. Le tournage fut difficile : commencé en Italie (troublée à l’époque par la montée de Mussolini) sous la direction de Charles Brabin, il fut repris en main par Fred Niblo et fini à Hollywood. Le film est porté par un grand souffle épique avec deux grandes scènes d’anthologie : la bataille navale (qui est d’ailleurs bien plus réussie que dans la version de 1959, c’est même l’une des meilleures batailles filmées de toute l’histoire du cinéma)  et bien entendu la course de chars, sauvage et poignante. Toutes les scènes de foule sont impressionnantes, mais d’autres scènes sont très fortes, tel ce face à face entre Ben-Hur et Messala avant la course. Quelques scènes sont en couleurs, un procédé expérimental à deux couches (vert et rouge, pas de bleu) qui demandait un très fort éclairage. Grand film commercial, Ben-Hur: A Tale of the Christ fut un grand succès, l’un des plus importants de la décennie. Cette version muette est supérieure en bien des points à la version parlante de 1959.

et bien entendu la course de chars, sauvage et poignante. Toutes les scènes de foule sont impressionnantes, mais d’autres scènes sont très fortes, tel ce face à face entre Ben-Hur et Messala avant la course. Quelques scènes sont en couleurs, un procédé expérimental à deux couches (vert et rouge, pas de bleu) qui demandait un très fort éclairage. Grand film commercial, Ben-Hur: A Tale of the Christ fut un grand succès, l’un des plus importants de la décennie. Cette version muette est supérieure en bien des points à la version parlante de 1959.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Ramon Novarro, Francis X. Bushman, May McAvoy, Betty Bronson, Claire McDowell, Kathleen Key

Voir la fiche du film et la filmographie de Fred Niblo sur le site IMDB.

Voir les autres films de Fred Niblo chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* La bataille navale fut tournée en Italie par B. Reeves Eason. Lorsque les vents rabattirent la fumée de l’incendie d’un bateau sur un autre, les figurants pris de panique sautèrent tous dans l’eau (la scène a d’ailleurs été gardée pour le film). Or, beaucoup de figurants avaient menti sur le fait de savoir nager. La catastrophe fut évitée de justesse…

* La bataille navale fut tournée en Italie par B. Reeves Eason. Lorsque les vents rabattirent la fumée de l’incendie d’un bateau sur un autre, les figurants pris de panique sautèrent tous dans l’eau (la scène a d’ailleurs été gardée pour le film). Or, beaucoup de figurants avaient menti sur le fait de savoir nager. La catastrophe fut évitée de justesse…

* La M.G.M. a choisi de ne jamais montrer le Christ pour lui donner une présence plus spirituelle que charnelle. Nous voyons son bras, mais pas son corps. Dans la (courte) scène de la cène, un personnage s’est assis juste devant la table pour nous bloquer la vue !

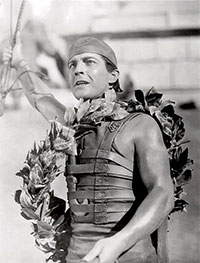

* Pour la course de chars, la MGM a utilisé 42 caméras, postées à des endroits différents. La course a été terrible : aucune mort de cascadeurs, heureusement, mais plusieurs chevaux sont morts (notamment dans le violent accident dans le virage). Tout Hollywood s’est porté volontaire pour faire de la figuration dans cette scène, la liste est impressionnante : John Barrymore, Lionel Barrymore, Clarence Brown, Gary Cooper, Joan Crawford, Marion Davies, Douglas Fairbanks, George Fitzmaurice, Clark Gable, Janet Gaynor, John Gilbert, Dorothy Gish, Lillian Gish, Samuel Goldwyn (!!), Sid Grauman (oui le Grauman du Grauman Theater

* Pour la course de chars, la MGM a utilisé 42 caméras, postées à des endroits différents. La course a été terrible : aucune mort de cascadeurs, heureusement, mais plusieurs chevaux sont morts (notamment dans le violent accident dans le virage). Tout Hollywood s’est porté volontaire pour faire de la figuration dans cette scène, la liste est impressionnante : John Barrymore, Lionel Barrymore, Clarence Brown, Gary Cooper, Joan Crawford, Marion Davies, Douglas Fairbanks, George Fitzmaurice, Clark Gable, Janet Gaynor, John Gilbert, Dorothy Gish, Lillian Gish, Samuel Goldwyn (!!), Sid Grauman (oui le Grauman du Grauman Theater  qui avait acheté fort cher une exclusivité de diffusion), Rupert Julian, Harold Lloyd, Carole Lombard, Myrna Loy, Colleen Moore, Mary Pickford, Fay Wray… pour ne citer que les plus connus. A part Myrna Loy qui joue une esclave visible dans une tribune, il est impossible de repérer des visages connus parmi tout ce monde. Clark Gable serait un garde romain (d’autres sources parlent d’un personnage dans la foule).

qui avait acheté fort cher une exclusivité de diffusion), Rupert Julian, Harold Lloyd, Carole Lombard, Myrna Loy, Colleen Moore, Mary Pickford, Fay Wray… pour ne citer que les plus connus. A part Myrna Loy qui joue une esclave visible dans une tribune, il est impossible de repérer des visages connus parmi tout ce monde. Clark Gable serait un garde romain (d’autres sources parlent d’un personnage dans la foule).

* Le tournage mouvementé de Ben-Hur est raconté dans l’excellent livre de Kevin Brownlow sur le cinéma muet : La Parade est passée…

* Les trois versions de Ben-Hur :

Ben-Hur de Sidney Olcott (1907) avec Herman Rottger et William S. Hart

Ben-Hur: A Tale of the Christ de Fred Niblo (1925) avec Ramon Navarro

Ben-Hur de William Wyler (1959) avec Charlton Heston

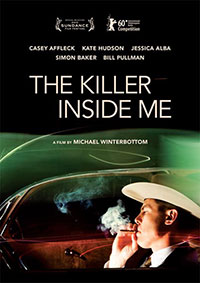

Dans le Texas des années cinquante, le jeune adjoint au sheriff Lou Ford est chargé d’expulser une prostituée qui vend ses charmes un peu en dehors de la ville. Il va l’utiliser pour assouvir une vieille vengeance… The Killer Inside Me est un film noir adapté d’un roman de Jim Thompson. Le climat créé par Michael Winterbottom est assez remarquable. Il repose beaucoup sur son acteur principal, Casey Affleck, qui porte tout le film sur ses épaules : son apparence extérieure, juvénile et avenante (et quelle voix !), contraste très fortement avec la noirceur de son intérieur, un être destructeur à l’extrême. La placidité du récit est interrompue par des soudaines montées de violence dans deux scènes rendues passablement dures par leur intensité et leur caractère cru. Malgré les justifications données par le réalisateur (1), on peut y voir une volonté de choquer ou une certaine complaisance. L’ensemble n’est pas moins très prenant. La fin est assez étonnante. A noter également un superbe générique de début, très graphique. The Killer Inside Me séduit par son personnage central fort et une atmosphère tout en contrastes.

Dans le Texas des années cinquante, le jeune adjoint au sheriff Lou Ford est chargé d’expulser une prostituée qui vend ses charmes un peu en dehors de la ville. Il va l’utiliser pour assouvir une vieille vengeance… The Killer Inside Me est un film noir adapté d’un roman de Jim Thompson. Le climat créé par Michael Winterbottom est assez remarquable. Il repose beaucoup sur son acteur principal, Casey Affleck, qui porte tout le film sur ses épaules : son apparence extérieure, juvénile et avenante (et quelle voix !), contraste très fortement avec la noirceur de son intérieur, un être destructeur à l’extrême. La placidité du récit est interrompue par des soudaines montées de violence dans deux scènes rendues passablement dures par leur intensité et leur caractère cru. Malgré les justifications données par le réalisateur (1), on peut y voir une volonté de choquer ou une certaine complaisance. L’ensemble n’est pas moins très prenant. La fin est assez étonnante. A noter également un superbe générique de début, très graphique. The Killer Inside Me séduit par son personnage central fort et une atmosphère tout en contrastes.![]()