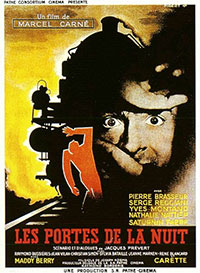

A Paris, un soir de l’hiver qui a suivi la Libération, Jean Diego retrouve l’un de ses anciens camarades de Résistance. Alors qu’ils fêtent leurs retrouvailles dans un petit restaurant, un homme étrange qui prétend être le Destin, lui prédit qu’il va rencontrer la femme la plus belle du monde… Les Portes de la nuit est souvent considéré le dernier des « grands films » de Marcel Carné. C’est en tous cas, le dernier représentant de ce courant du « réalisme poétique » typique du cinéma français des années trente et le dernier film du tandem formé par Marcel Carné et Jacques Prévert. La gestation du film fut difficile (budget, acteurs) mais si le film est plutôt en deçà des grandes créations de ce merveilleux duo, c’est principalement du fait de l’interprétation. Au lieu du couple Marlene Dietrich / Jean Gabin initialement prévu, ce furent deux débutants qui tinrent les rôles principaux, Yves Montand et Nathalie Nattier ; assez logiquement, ils manquent de présence pour cette histoire très forte, superbement écrite, et qui mêle un amour impossible à l’épineuse question de la recherche des collabos. La musique de Joseph Kosma est remarquable avec, en point d’orgue, la chanson Les Feuilles mortes qui deviendra un impérissable classique. Les Portes de la nuit fut accueilli assez fraîchement et ce n’est que bien plus tard qu’il sera mieux considéré. Même si l’on peut regretter l’absence de grands acteurs qui l’auraient certainement propulsé au niveau de chef d’oeuvre, le film reste un grand film, à la fois beau et marquant.

A Paris, un soir de l’hiver qui a suivi la Libération, Jean Diego retrouve l’un de ses anciens camarades de Résistance. Alors qu’ils fêtent leurs retrouvailles dans un petit restaurant, un homme étrange qui prétend être le Destin, lui prédit qu’il va rencontrer la femme la plus belle du monde… Les Portes de la nuit est souvent considéré le dernier des « grands films » de Marcel Carné. C’est en tous cas, le dernier représentant de ce courant du « réalisme poétique » typique du cinéma français des années trente et le dernier film du tandem formé par Marcel Carné et Jacques Prévert. La gestation du film fut difficile (budget, acteurs) mais si le film est plutôt en deçà des grandes créations de ce merveilleux duo, c’est principalement du fait de l’interprétation. Au lieu du couple Marlene Dietrich / Jean Gabin initialement prévu, ce furent deux débutants qui tinrent les rôles principaux, Yves Montand et Nathalie Nattier ; assez logiquement, ils manquent de présence pour cette histoire très forte, superbement écrite, et qui mêle un amour impossible à l’épineuse question de la recherche des collabos. La musique de Joseph Kosma est remarquable avec, en point d’orgue, la chanson Les Feuilles mortes qui deviendra un impérissable classique. Les Portes de la nuit fut accueilli assez fraîchement et ce n’est que bien plus tard qu’il sera mieux considéré. Même si l’on peut regretter l’absence de grands acteurs qui l’auraient certainement propulsé au niveau de chef d’oeuvre, le film reste un grand film, à la fois beau et marquant.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Yves Montand, Nathalie Nattier, Saturnin Fabre, Raymond Bussières, Jean Vilar, Julien Carette

Voir la fiche du film et la filmographie de Marcel Carné sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Marcel Carné chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* La collaboration Carné/Prévert avait débuté dix ans plus tôt avec Jenny (1936). Elle a engendré des grands classiques du cinéma français : Drôle de drame (1937), Le Quai des brumes (1938), Le jour se lève (1939), Les Visiteurs du soir (1942), Les enfants du Paradis (1945). La seule infidélité de Carné à Prévert fut Hôtel du Nord (1938).

* « Ouvrir les portes de la nuit, autant rêver d’ouvrir les portes de la mer, le flot effacerait l’audacieux. » (Paul Eluard)

* Marlene Dietrich a refusé tout net interpréter la fille d’un collabo et Jean Gabin préférait tourner Martin Roumagnac, un rôle qui lui tenait à coeur.