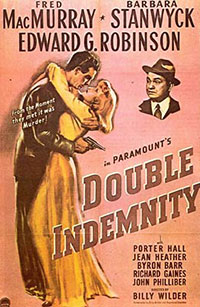

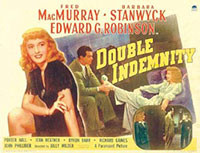

Titre original : « Double Indemnity »

Lui :

Lui :

Histoire de crime presque parfait, Assurance sur la mort est le premier « grand film » de Billy Wilder en tant que réalisateur. Pour adapter ce roman policier de James M. Cain, il s’est adjoint les services de Raymond Chandler dont c’est ici le premier apport en tant que scénariste. La construction est originale puisque le film débute par la confession d’un agent d’assurances : une balle dans le corps, il avoue son crime à un magnétophone. Donc, le suspense n’est pas de savoir qui a tué, ni pourquoi (il dit avoir tué pour l’argent et pour une femme), mais de savoir comment cet homme a pu en arriver là. L’originalité d’Assurance sur la mort est aussi là : le meurtrier est un homme tout à fait ordinaire, ni médiocre ni brillant, un cadre moyen sans histoire. Habitué à des rôles plus légers,  Fred McMurray a été réticent à accepter le rôle mais Billy Wilder a insisté, attiré justement par son côté affable. Face à lui, Barbara Stanwyck, avec sa perruque blonde et souvent vêtue de blanc, est étonnante en mante religieuse qui berne les hommes avec un petit sourire légèrement démoniaque. Edward G. Robinson complète le trio ; suspicieux, malin et méthodique, il oppose l’intelligence et la déduction aux pulsions incontrôlées. Original sur bien des points et remarquablement bien construit, Assurance sur la Mort est bien l’un des plus grands classiques du film noir.

Fred McMurray a été réticent à accepter le rôle mais Billy Wilder a insisté, attiré justement par son côté affable. Face à lui, Barbara Stanwyck, avec sa perruque blonde et souvent vêtue de blanc, est étonnante en mante religieuse qui berne les hommes avec un petit sourire légèrement démoniaque. Edward G. Robinson complète le trio ; suspicieux, malin et méthodique, il oppose l’intelligence et la déduction aux pulsions incontrôlées. Original sur bien des points et remarquablement bien construit, Assurance sur la Mort est bien l’un des plus grands classiques du film noir.

Note : ![]()

Acteurs: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson

Voir la fiche du film et la filmographie de Billy Wilder sur le site IMDB.

Voir les autres films de Billy Wilder chroniqués sur ce blog…

Remarques :

– Le Code Hays avait longtemps interdit d’adaptation les deux livres de James M. Cain, Assurance sur la mort et Le Facteur sonne toujours deux fois. Tous deux reposent il est vrai sur le même thème, le désir sexuel qui pousse au crime un homme ordinaire. Ces deux livres ont donné deux très grands films noirs, à classer sans aucun doute parmi les 10 plus grands des années 40.

– L’histoire est basée sur un fait divers réel qui s’est déroulé à New York en 1927.