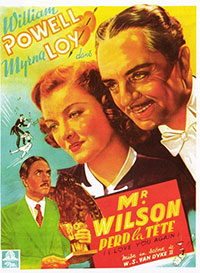

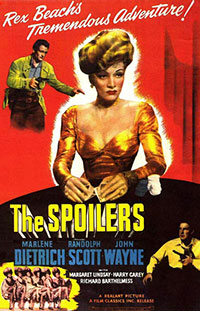

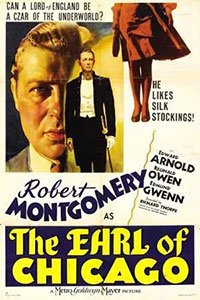

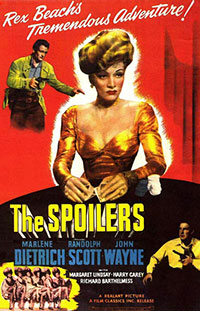

Titre original : « The Spoilers »

Lui :

Lui :

Dans l’Alaska du tout début du XXe siècle, de prétendus agents du gouvernement spolient les chercheurs d’or de leur mine… La version de 1942 de Les écumeurs avec Marlène Dietrich et John Wayne est l’adaptation la plus célèbre du roman de Rex Beach. Il a été porté cinq fois à l’écran et on ne sera donc pas étonné que l’histoire soit solide. Nous sommes à la période charnière où la Loi ne s’est pas encore imposée alors que les richesses potentielles attisent les convoitises.  Cette version met en avant Marlène Dietrich qui, malgré des coiffures un peu… excessives, fait montre de beaucoup de charme et surtout de présence. Elle incarne merveilleusement ce type de femme qui, sous une apparence à la limite de la vulgarité, fait preuve d’une grande force de caractère, de noblesse et de beaucoup de cœur. Dès qu’elle apparaît, on n’a d’yeux que pour elle… Face à Marlene, John Wayne paraît bien falot, son déficit de présence à l’écran est patent. Il est également visible qu’il ne se passe rien entre les deux acteurs. En grand spécialiste du western, Ray Enright recrée parfaitement l’atmosphère si particulière de cette époque.

Cette version met en avant Marlène Dietrich qui, malgré des coiffures un peu… excessives, fait montre de beaucoup de charme et surtout de présence. Elle incarne merveilleusement ce type de femme qui, sous une apparence à la limite de la vulgarité, fait preuve d’une grande force de caractère, de noblesse et de beaucoup de cœur. Dès qu’elle apparaît, on n’a d’yeux que pour elle… Face à Marlene, John Wayne paraît bien falot, son déficit de présence à l’écran est patent. Il est également visible qu’il ne se passe rien entre les deux acteurs. En grand spécialiste du western, Ray Enright recrée parfaitement l’atmosphère si particulière de cette époque.  Avec quelques scènes en début de film (dont un très beau plan du train qui traverse les rues boueuses de la ville), il dresse le cadre général de cette époque sans loi. La bagarre finale entre les deux protagonistes est l’une des plus célèbres du cinéma. Débutant dans une chambre au premier étage du saloon, elle se termine dans la rue après avoir dévasté une grande partie du rez-de-chaussée…

Avec quelques scènes en début de film (dont un très beau plan du train qui traverse les rues boueuses de la ville), il dresse le cadre général de cette époque sans loi. La bagarre finale entre les deux protagonistes est l’une des plus célèbres du cinéma. Débutant dans une chambre au premier étage du saloon, elle se termine dans la rue après avoir dévasté une grande partie du rez-de-chaussée…

Note :

Acteurs: Marlene Dietrich, Randolph Scott, John Wayne, Margaret Lindsay, Harry Carey, Richard Barthelmess

Voir la fiche du film et la filmographie de Ray Enright sur le site IMDB.

Remarques :

* Les écumeurs est la dernière apparition à l’écran de Richard Barthelmess, ancienne grand star du muet et ancien flirt de Marlene qui l’a fait engager.

* William Farnum joue ici le rôle du juge. Il interprétait le rôle de Roy Glenister (tenu ici par John Wayne) dans la version de 1914.

* Marlene Dietrich est célèbre pour ses aventures multiples et notamment pour avoir eu une liaison avec tous ses partenaires masculins. Tous ?… non, pas John Wayne qui n’a jamais succombé malgré tous les efforts déployés par l’actrice pendant les trois films qu’ils firent ensemble. Marlene Dietrich en est restée furieuse après lui et a inventé tout un tas d’histoires sur son compte.

Commentaire (ultérieur) de l’intéressé : « Je n’ai jamais aimé faire partie d’une écurie… »

Commentaire (ultérieur) de l’intéressée : « Les cowboys… ces grands échalas comme Cooper et Wayne, ils sont tous pareils… Tout ce qu’ils savent faire c’est faire cliqueter leurs éperons, marmonner » ‘Jour, m’dame » et se taper leurs chevaux ! »

Adaptations du roman de Rex Beach :

The Spoilers (1914) de Colin Campbell avec William Farnum et Kathlyn Williams. Ce film de 110 minutes fait partie des tous premiers longs métrages américains (lire une critique sur le site Ann Harding’s Treasures)

The Spoilers (1923) de Lambert Hillyer avec Milton Sills (film perdu)

The Spoilers (1930) de Edward Carewe avec Gary Cooper

Les écumeurs (The Spoilers) de Ray Enright (1942) avec Marlene Dietrich et John Wayne

Les forbans (The Spoilers) de Jesse Hibbs (1955) avec Anne Baxter et Jeff Chandler

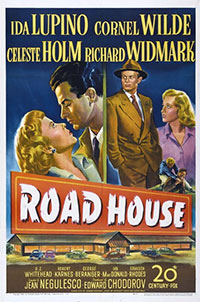

Lily est embauchée comme chanteuse par le propriétaire du bar-bowling d’une petite ville, contre l’avis du gérant. Lily est une femme affranchie qui sait tenir tête aux deux hommes qui sont attirés par son caractère indépendant et par son charme… A partir d’un scénario précédemment refusé par trois réalisateurs et à la demande de Darryl F. Zanuck de faire un film simple avec de l’action et du charme, Jean Negulesco a réalisé un fort beau film, reposant sur une atmosphère tendue et des rapports entre les personnages qui ne demandent qu’à exploser. Les trois rôles principaux sont remarquablement tenus avec une mention spéciale à Ida Lupino qui montre beaucoup de présence et de charme (1) et à Richard Widmark, qui reprend brillamment le type de rôle un peu pervers qui l’avait fait remarquer l’année précédente dans son premier film (2). Pas assez connu, La femme aux cigarettes est un beau film noir qui mérite d’être découvert.

Lily est embauchée comme chanteuse par le propriétaire du bar-bowling d’une petite ville, contre l’avis du gérant. Lily est une femme affranchie qui sait tenir tête aux deux hommes qui sont attirés par son caractère indépendant et par son charme… A partir d’un scénario précédemment refusé par trois réalisateurs et à la demande de Darryl F. Zanuck de faire un film simple avec de l’action et du charme, Jean Negulesco a réalisé un fort beau film, reposant sur une atmosphère tendue et des rapports entre les personnages qui ne demandent qu’à exploser. Les trois rôles principaux sont remarquablement tenus avec une mention spéciale à Ida Lupino qui montre beaucoup de présence et de charme (1) et à Richard Widmark, qui reprend brillamment le type de rôle un peu pervers qui l’avait fait remarquer l’année précédente dans son premier film (2). Pas assez connu, La femme aux cigarettes est un beau film noir qui mérite d’être découvert.![]()