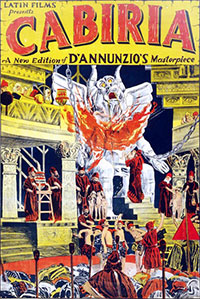

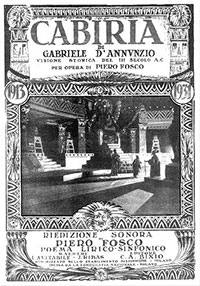

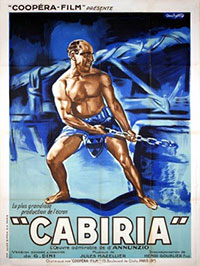

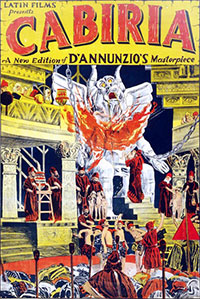

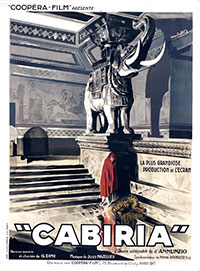

La victoire dans la Guerre italo-turque en Libye (1911-12) raviva en Italie le désir de récits historiques. C’est ainsi que l’on vit naître les premiers grands péplums au cinéma : ce fut d’abord Quo Vadis en 1913 (le premier long métrage à dépasser les deux heures) mais c’est Cabiria qui frappera les esprits. Il marque un tournant dans l’Histoire du cinéma. Le scénario est extrêmement riche et très prenant. Bien qu’il soit officiellement signé de Gabriele D’Annunzio (écrivain alors très célèbre), c’est Giovanni Pastrone qui l’a écrit, D’Annunzio ayant en réalité seulement réécrit les intertitres (1). Le scénario place des personnes de fiction au sein de faits historiques de la Deuxième Guerre punique (IIIe siècle avant J.C.), l’intrigue étant articulée autour d’une fillette enlevée en Sicile et vendue à Carthage pour être sacrifiée aux dieux. Le sénateur Fulvio et son esclave Maciste sont sur ses traces…

La victoire dans la Guerre italo-turque en Libye (1911-12) raviva en Italie le désir de récits historiques. C’est ainsi que l’on vit naître les premiers grands péplums au cinéma : ce fut d’abord Quo Vadis en 1913 (le premier long métrage à dépasser les deux heures) mais c’est Cabiria qui frappera les esprits. Il marque un tournant dans l’Histoire du cinéma. Le scénario est extrêmement riche et très prenant. Bien qu’il soit officiellement signé de Gabriele D’Annunzio (écrivain alors très célèbre), c’est Giovanni Pastrone qui l’a écrit, D’Annunzio ayant en réalité seulement réécrit les intertitres (1). Le scénario place des personnes de fiction au sein de faits historiques de la Deuxième Guerre punique (IIIe siècle avant J.C.), l’intrigue étant articulée autour d’une fillette enlevée en Sicile et vendue à Carthage pour être sacrifiée aux dieux. Le sénateur Fulvio et son esclave Maciste sont sur ses traces…

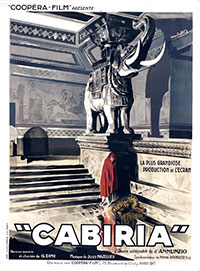

Le budget fut colossal. Des décors énormes furent fabriqués, des milliers de figurants engagés. Vu sur grand écran, le film reste impressionnant aujourd’hui. Rien ne paraît faux : par exemple, lorsque le palais s’écroule pendant l’éruption de l’Etna, on ressent la lourdeur des blocs de pierre qui tombent. La traversée des Alpes par Hannibal nous donne froid. Les décors ont toujours une forte présence, ce ne sont jamais des toiles peintes. Les costumes sont riches et très élaborés. Cela donne des scènes fastueuses où la lumière est remarquablement utilisée.

Le budget fut colossal. Des décors énormes furent fabriqués, des milliers de figurants engagés. Vu sur grand écran, le film reste impressionnant aujourd’hui. Rien ne paraît faux : par exemple, lorsque le palais s’écroule pendant l’éruption de l’Etna, on ressent la lourdeur des blocs de pierre qui tombent. La traversée des Alpes par Hannibal nous donne froid. Les décors ont toujours une forte présence, ce ne sont jamais des toiles peintes. Les costumes sont riches et très élaborés. Cela donne des scènes fastueuses où la lumière est remarquablement utilisée.

Cabiria est révolutionnaire aussi pour une autre raison : c’est en effet le premier film avec des travellings. On doit certainement à Segundo de Chomón (réalisateur espagnol transfuge de Pathé, ici directeur de la photographie) l’idée de placer la caméra et l’opérateur sur un chariot pour pouvoir les déplacer sans s’arrêter de filmer. Les mouvements sont encore timides, utilisés soit pour donner de l’ampleur à une scène ou à un décor en laissant percevoir ainsi son relief, soit pour focaliser l’attention sur un personnage en se rapprochant de lui (les focales étaient bien évidemment fixes à l’époque, pas question de zoom) ; ils sont timides mais le principe est là. Pendant des années, le terme de « Cabiria movements » sera utilisé dans les studios pour désigner les travellings (2). Le montage est assez élaboré avec des plans de coupe, des gros plans sur des objets, donnant beaucoup de vie à l’ensemble.

Cabiria est révolutionnaire aussi pour une autre raison : c’est en effet le premier film avec des travellings. On doit certainement à Segundo de Chomón (réalisateur espagnol transfuge de Pathé, ici directeur de la photographie) l’idée de placer la caméra et l’opérateur sur un chariot pour pouvoir les déplacer sans s’arrêter de filmer. Les mouvements sont encore timides, utilisés soit pour donner de l’ampleur à une scène ou à un décor en laissant percevoir ainsi son relief, soit pour focaliser l’attention sur un personnage en se rapprochant de lui (les focales étaient bien évidemment fixes à l’époque, pas question de zoom) ; ils sont timides mais le principe est là. Pendant des années, le terme de « Cabiria movements » sera utilisé dans les studios pour désigner les travellings (2). Le montage est assez élaboré avec des plans de coupe, des gros plans sur des objets, donnant beaucoup de vie à l’ensemble.

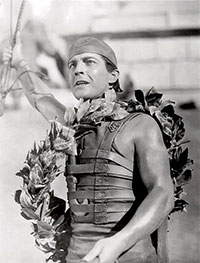

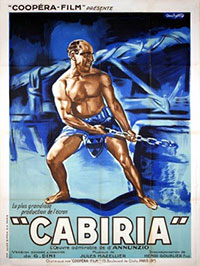

Le jeu des acteurs reste assez théâtral, un peu forcé et manquant souvent de naturel. C’est ce style de jeu qui trahit l’âge du film. Le personnage qui crève l’écran, c’est Maciste interprété par Bartolomeo Pagano, un docker du port de Gênes dont la célébrité sera immédiate. Ce personnage de Maciste, avec sa force herculéenne, sera repris dans des dizaines de films (3). Le film Cabiria eut un succès considérable, en Italie mais aussi aux Etats-Unis. Il a influencé de nombreux cinéastes, notamment D.W. Griffith (4). Souvent tronqué ou montré à une mauvaise vitesse, Cabiria a été restauré dans sa version intégrale de trois heures en 2006. (5)

Le jeu des acteurs reste assez théâtral, un peu forcé et manquant souvent de naturel. C’est ce style de jeu qui trahit l’âge du film. Le personnage qui crève l’écran, c’est Maciste interprété par Bartolomeo Pagano, un docker du port de Gênes dont la célébrité sera immédiate. Ce personnage de Maciste, avec sa force herculéenne, sera repris dans des dizaines de films (3). Le film Cabiria eut un succès considérable, en Italie mais aussi aux Etats-Unis. Il a influencé de nombreux cinéastes, notamment D.W. Griffith (4). Souvent tronqué ou montré à une mauvaise vitesse, Cabiria a été restauré dans sa version intégrale de trois heures en 2006. (5)

Elle: –

Lui :

Acteurs: Lidia Quaranta, Umberto Mozzato, Bartolomeo Pagano, Italia Almirante-Manzini

Voir la fiche du film et la filmographie de Giovanni Pastrone sur le site IMDB.

Remarque :

(1) D’après les déclarations de Giovanni Pastrone en 1949, Gabriele d’Annunzio a signé une à une les 30 pages de scénario sans les lire. Il n’a réécrit les intertitres qu’en fin de production. C’est tout de même à lui que l’on devrait les noms de Cabiria et de Maciste.

A noter également que Giovanni Pastrone a signé la réalisation sous le nom Piero Fosco.

(2) Pastrone a déposé un brevet de ce principe (filmer en se déplaçant) qu’il a appelé « carello » (= travelling).

(3) IMDB liste 49 films avec le personnage de Maciste. Tous ne sont pas de grande qualité, loin de là… Bartolomeo Pagano jouera dans près de trente d’entre eux, de 1914 à 1929. Il n’aura d’ailleurs jamais vraiment d’autres rôles au cinéma.

(3) IMDB liste 49 films avec le personnage de Maciste. Tous ne sont pas de grande qualité, loin de là… Bartolomeo Pagano jouera dans près de trente d’entre eux, de 1914 à 1929. Il n’aura d’ailleurs jamais vraiment d’autres rôles au cinéma.

(4) Cabiria a fortement impressionné D.W. Griffith. Ce film l’aurait décidé à transformer The Mother and the Law qu’il était en train de tourner en une vaste fresque : ce sera Intolérance qui reprend des plans très similaires mais qui va encore plus loin dans la grandeur et l’innovation. Les sculptures monumentales d’éléphants sont reprises par Griffith comme par beaucoup d’autres par la suite. Cabiria a inspiré Sergueï Eisenstein pour ses déplacements de caméra du Cuirassé Potemkine. Cabiria a inspiré Fritz Lang pour la scène du Moloch de Metropolis. Fellini a nommé son personnage Cabiria dans son très beau film Les Nuits de Cabiria en référence à celui-ci.

(5) Les meilleures versions :

– Version de 123 minutes transcrite en 1990. Cette version n’est hélas pas disponible en France mais elle existe aux Etats-Unis éditée par Kino en 2000. Le DVD est ‘zone zéro’ donc lisible par tous les lecteurs (les intertitres sont en anglais, pas de sous-titres). L’image est de belle qualité, la vitesse est bonne, la musique est de Jacques Gauthier qui reprend la partition originale de Manilo Mazza.

– Version de 181 minutes, présentée pour la première fois à Cannes en 2006. Criterion avait alors annoncé la sortie ‘imminente’ d’un DVD. N’étant toujours pas sorti à ce jour, on peut se demander s’il sortira un jour (pour le centenaire?). Espérons-le.

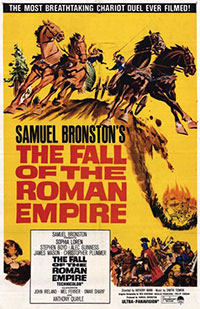

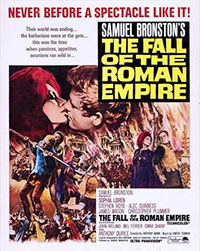

En l’an 170 après Jésus Christ, Marc Aurèle règne sur l’Empire romain. Il affronte les Barbares au nord avec, à ses côtés, sa fille Lucilla, son fils Commode et Livius, un général de ses armées qu’il aimerait voir lui succéder… La chute de l’empire romain est l’une des plus fastueuses productions des années soixante mais aussi l’un des plus grands fiascos financiers. Le budget fut en effet colossal afin de créer des scènes d’une ampleur rare avec d’innombrables figurants. Décors et costumes sont magnifiques. Ces scènes grandioses sont le point fort du film qui pêche un peu par sa longueur. Sophia Loren, certes très belle notamment la scène d’ouverture, n’est guère convaincante (est-elle doublée? Il est probable que non)

En l’an 170 après Jésus Christ, Marc Aurèle règne sur l’Empire romain. Il affronte les Barbares au nord avec, à ses côtés, sa fille Lucilla, son fils Commode et Livius, un général de ses armées qu’il aimerait voir lui succéder… La chute de l’empire romain est l’une des plus fastueuses productions des années soixante mais aussi l’un des plus grands fiascos financiers. Le budget fut en effet colossal afin de créer des scènes d’une ampleur rare avec d’innombrables figurants. Décors et costumes sont magnifiques. Ces scènes grandioses sont le point fort du film qui pêche un peu par sa longueur. Sophia Loren, certes très belle notamment la scène d’ouverture, n’est guère convaincante (est-elle doublée? Il est probable que non)  et les scènes entre elle et Stephen Boyd sont les plus faibles du film. Christopher Plummer fait en revanche une très belle prestation et les seconds rôles sont remarquablement bien tenus, par des acteurs de premier plan il est vrai. Anthony Mann contrôle parfaitement cette gigantesque production. Avec ses scènes de bataille, d’action (formidable course effrénée des deux chars), et ses scènes de foule, La chute de l’empire romain reste un beau et impressionnant spectacle.

et les scènes entre elle et Stephen Boyd sont les plus faibles du film. Christopher Plummer fait en revanche une très belle prestation et les seconds rôles sont remarquablement bien tenus, par des acteurs de premier plan il est vrai. Anthony Mann contrôle parfaitement cette gigantesque production. Avec ses scènes de bataille, d’action (formidable course effrénée des deux chars), et ses scènes de foule, La chute de l’empire romain reste un beau et impressionnant spectacle.![]()

![]()