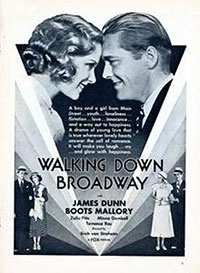

Autre titre : Our daily bread

Lui :

(Film muet) City Girl est un film plutôt rare de Murnau que l’on a pu voir récemment dans sa meilleure version grâce à Patrick Brion. Le réalisateur allemand voulait originellement tourner un grand drame dans le milieu paysan céréalier, qu’il voulait appeler « Notre pain quotidien », mais il fut bridé par ses producteurs. Le film sortit en deux version : l’une muette, l’autre partiellement parlante, reniée par Murnau. City Girl se déroule dans deux univers successifs, placés en opposition. La partie se déroulant en ville, à Chicago, paraît très conventionnelle, alourdie par la romance naissante du jeune rural et de la « city girl » qui se déroule dans peu de lieux. Il faut attendre leur retour dans les plaines céréalières du Minnesota pour que le film montre son meilleur visage. Les scènes de moisson sont assez remarquables, avec une belle brochette de moissonneurs hauts en couleur (lorgnant tous la jeune fille bien entendu) et de très beaux plans dans les champs, grandioses, réalistes, presque documentaires. La tension entre les personnages est aussi bien plus forte dans cette partie.

Note : ![]()

Acteurs: Charles Farrell, Mary Duncan, David Torrence, Richard Alexander

Voir la fiche du film et la filmographie de F.W. Murnau sur le site imdb.com.

Voir les autres films de F.W. Murnau chroniqués sur ce blog…