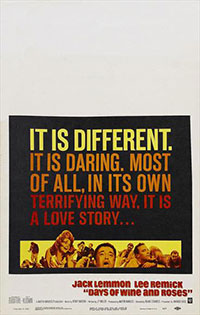

Titre original : « Days of wine and roses »

Lui :

Lui :

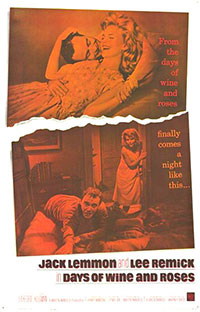

Intermède dramatique dans la filmographie de Blake Edwards, Le jour du vin et des roses est l’un des rares films hollywoodiens traitant de l’alcoolisme. Jack Lemmon, probablement désireux de démontrer ses talents d’acteur dramatique, est à l’origine du projet : porter au grand écran une pièce de J.P. Miller qui avait été très remarquée à la télévision. L’histoire est celle d’un cadre commercial qui va entraîner sa femme dans l’alcoolisme. Il est inévitable de penser à son illustre prédécesseur, le film que Billy Wilder a réalisé 17 ans plus tôt: Le Poison. Tourné en un superbe noir en blanc, le film de Blake Edwards atteint une tension dramatique soutenue, aidé par l’excellent jeu de Jack Lemmon et de Lee Remick. Remarquablement construit, le film est ponctué de scènes particulièrement fortes qui alimentent la force du film jusqu’à sa fin, assez puissante.

Note : ![]()

Acteurs: Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford, Jack Klugman

Voir la fiche du film et la filmographie de Blake Edwards sur le site IMDB.

Voir les autres films de Blake Edwards chroniqués sur ce blog…

Remarques :

Remarques :

1) Blake Edward a subi de fortes pressions pour édulcorer la fin. Il a heureusement tenu bon. Jack Lemmon avait d’ailleurs avancé son départ vers l’Europe (pour son film suivant) afin d’empêcher le tournage de toute nouvelle scène.

2) La version TV de The days of wine and roses a été diffusée en 1958 par CBS dans la série Playhouse 90. Elle avait été tournée sur la direction de John Frankenheimer qui aurait bien aimé diriger également la version cinéma. Ce serait Jack Lemmon qui aurait préféré Blake Edwards.

3) Le titre peut surprendre. Cette phrase est extraite d’un court poème du poète anglais Ernest Dowson (1867-1900) intitulé « Vitae Summa Brevis » :

They are not long, the days of wine and roses:

Out of a misty dream

Our path emerges for a while, then closes

Within a dream.

Que l’on peut traduire assez librement par :

« La vie est brève » – « Ils ne durent pas les jours du vin et des roses : / Emergeant d’un rêve brumeux / Notre chemin se trace un moment avant de s’achever / Comme dans un rêve. »

(En utilisant le singulier au lieu du pluriel, la personne qui a traduit le titre en français en a quelque peu détruit le sens au passage.)

A noter que le titre « Gone with the wind » était également tiré d’un poème de Dowson.