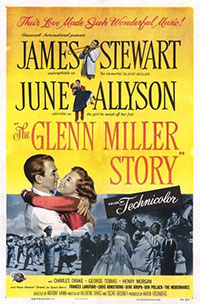

Titre original : « The Glenn Miller story »

Lui :

Lui :

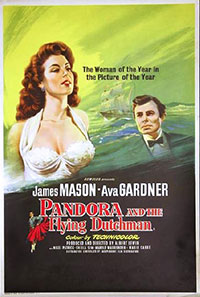

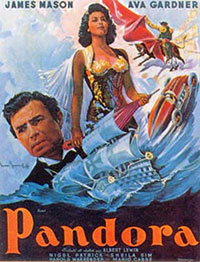

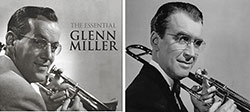

Romance inachevée n’est pas la première biographie d’artiste portée au cinéma mais, par l’immense succès qu’il rencontra, le film d’Anthony Mann a créé les codes hollywoodien du genre… un maniérisme qui perdure dans les ‘biopics’ d’aujourd’hui. Cette biographie du chef d’orchestre et arrangeur de jazz Glenn Miller est simplifiée ; elle n’est pas exempte, loin de là, d’anachronismes. Le film reste toutefois intéressant grâce au talent de James Stewart qui ressemble étonnamment au vrai Glenn Miller (voir la photo ci-contre) et qui apporte une grande humanité au personnage. Intéressant grâce aussi au talent d’Anthony Mann qui, s’il paraît un peu maladroit dans les plans d’orchestre, manie l’ellipse avec délicatesse. Il montre ainsi plus souvent les conséquences : par exemple, il nous fait apprendre rapidement la mort de Glenn Miller par la bouche de militaires et, dans le plan suivant, sa femme (June Allyson) a déjà appris la nouvelle (1). Anthony Mann évite ainsi les excès de pathos ou les effets trop appuyés qui auraient alourdi l’ensemble. Si l’on peut regretter ses côtés les plus conventionnels, Romance inachevée est plaisant, facile à regarder, doté d’une capacité à vous mettre de bonne humeur. Sur le plan musical, il est en tous cas assez riche (2). Peu connu en France, le film reste, encore aujourd’hui, très populaire aux Etats-Unis.

au talent de James Stewart qui ressemble étonnamment au vrai Glenn Miller (voir la photo ci-contre) et qui apporte une grande humanité au personnage. Intéressant grâce aussi au talent d’Anthony Mann qui, s’il paraît un peu maladroit dans les plans d’orchestre, manie l’ellipse avec délicatesse. Il montre ainsi plus souvent les conséquences : par exemple, il nous fait apprendre rapidement la mort de Glenn Miller par la bouche de militaires et, dans le plan suivant, sa femme (June Allyson) a déjà appris la nouvelle (1). Anthony Mann évite ainsi les excès de pathos ou les effets trop appuyés qui auraient alourdi l’ensemble. Si l’on peut regretter ses côtés les plus conventionnels, Romance inachevée est plaisant, facile à regarder, doté d’une capacité à vous mettre de bonne humeur. Sur le plan musical, il est en tous cas assez riche (2). Peu connu en France, le film reste, encore aujourd’hui, très populaire aux Etats-Unis.

Note : ![]()

Acteurs: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan, Charles Drake

Voir la fiche du film et la filmographie de Anthony Mann sur le site IMDB.

Voir les autres films de Anthony Mann chroniqués sur ce blog…

Remarques :

(1) En revanche, le message post-mortem final est une invention scénaristique puisque Glenn Miller a enregistré Little Brown Jug en 1938, donc ce morceau ne pouvait être joué pour la première fois en décembre 1944… C’est toutefois une invention scénaristique brillante car il est difficile de rester insensible à cette scène finale.

(2) Sur le plan musical, on notera Basin’ Street Blues dans le petit club de Harlem par Louis Armstrong, Gene Krupa (batteur), Cozy Cole (2e batteur), Barney Bigard (clarinette) et Babe Russin (sax), Chatanooga Choo Choo chantée devant les troupes en Angleterre par Frances Langford et Les Modernaires et, bien entendu, tous les morceaux les plus célèbres de Glenn Miller.

Ben Pollack (le batteur et chef d’orchestre qui a embauché Glenn Miller dans les années 20) joue son propre rôle ; il avait toutefois à l’époque le même âge que Glenn Miller, 24 ans.

Dans tout le film, c’est Murray McEachern (tromboniste de Benny Goodman) qui a doublé James Stewart au trombone. Henry Mancini et Joseph Gershenson ont assuré la direction musicale. John « Chummy » MacGregor (pianiste de Glenn Miller) a été conseiller.