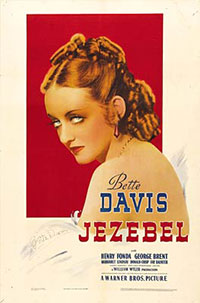

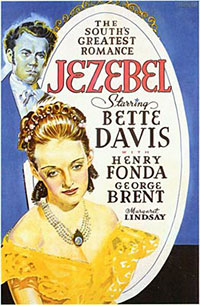

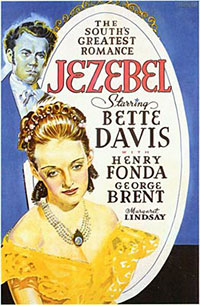

Titre original : « Jezebel »

Elle :

Elle :

A la Nouvelle-Orléans dans les années 1850, une jeune femme (Bette Davis), à la fois enfant gâtée trop sûre d’elle et esprit libre, fait scandale en apparaissant dans un bal avec une robe rouge au lieu de la rituelle robe blanche. Son fiancé (Henry Fonda), jeune banquier, s’éloigne d’elle. Le film semble avoir vieilli : si l’on peut partager le désir de cette jeune femme de briser les codes et de s’affranchir des conventions de la société compassée de la très haute bourgeoisie de cette époque, les ressorts mélodramatiques rendent le film trop conventionnel.

Note :

Lui :

Le parallèle a souvent été fait entre L’insoumise et Autant en emporte le vent : tous deux nous plongent au cœur de la société du sud des Etats-Unis juste avant la Guerre Civile et, de plus, la rumeur voudrait que la Warner ait offert ce rôle à Bette Davis en compensation de sa non-participation à la superproduction de Selznick (1). Jezebel est bel et bien un formidable écrin pour mettre en valeur Bette Davis qui domine le film avec sa forte présence. William Wyler a bien su contrôler la tendance de l’actrice à mettre parfois trop d’énergie dans son jeu et elle trouve ici le ton juste. Hélas, l’histoire en elle-même n’est pas suffisamment forte, surtout quand on voit L’insoumise avec nos yeux modernes (car il eut à l’époque un large succès populaire) : le mélodrame apparaît maintenant très convenu et finalement guère passionnant. Il nous reste néanmoins la superbe scène du bal, indéniablement le moment le plus fort du film (2). A côté de Bette Davis, les seconds rôles ne sont guère présents : le jeune Henry Fonda (ici en remplacement de dernière minute) a encore le jeu très timide qui caractérise ses premiers films.

Le parallèle a souvent été fait entre L’insoumise et Autant en emporte le vent : tous deux nous plongent au cœur de la société du sud des Etats-Unis juste avant la Guerre Civile et, de plus, la rumeur voudrait que la Warner ait offert ce rôle à Bette Davis en compensation de sa non-participation à la superproduction de Selznick (1). Jezebel est bel et bien un formidable écrin pour mettre en valeur Bette Davis qui domine le film avec sa forte présence. William Wyler a bien su contrôler la tendance de l’actrice à mettre parfois trop d’énergie dans son jeu et elle trouve ici le ton juste. Hélas, l’histoire en elle-même n’est pas suffisamment forte, surtout quand on voit L’insoumise avec nos yeux modernes (car il eut à l’époque un large succès populaire) : le mélodrame apparaît maintenant très convenu et finalement guère passionnant. Il nous reste néanmoins la superbe scène du bal, indéniablement le moment le plus fort du film (2). A côté de Bette Davis, les seconds rôles ne sont guère présents : le jeune Henry Fonda (ici en remplacement de dernière minute) a encore le jeu très timide qui caractérise ses premiers films.

Note :

Acteurs: Bette Davis, Henry Fonda, George Brent, Margaret Lindsay

Voir la fiche du film et la filmographie de William Wyler sur le site IMDB.

Voir les autres films de William Wyler chroniqués sur ce blog…

(1) La Warner aurait accepté de prêter Bette Davis à David O’Selznick (MGM) pour jouer Scarlett O’Hara qu’à la condition qu’Erroll Flynn soit également pris pour interpréter Rhett Butler. Selznick ne voulait de Flynn donc la transaction ne se fot pas. Pour se racheter, la Warner aurait monté Jezebel pour offrir un grand rôle à Bette Davis et la calmer… Cette théorie est toutefois contredite par les dates (le tournage de Jezebel était terminé que le casting d’Autant en emporte le vent n’était pas encore finalisé) mais n’est pas totalement impossible.

(2) La scène du bal aurait été inspirée à John Huston (co-scénariste du film) par une scène de la vie réelle à Hollywood : lors du Mayfair Ball de 1936 où toutes les femmes portaient une robe blanche comme exigé, Norma Shearer (actrice oscarisée et épouse d’Irving Thalberg, patron de la MGM) est apparue vêtue d’une robe rouge. Commentaires dans la salle : « Mais pour qui se prend-elle ? »…

Homonyme :

L’insoumise de Howard Hawks (1928), avec Charles Farrell et Greta Nissen

![]()