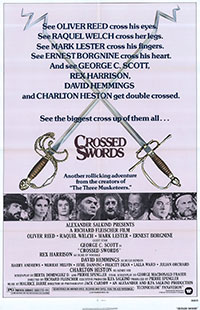

Titre original : « The Prince and the Pauper »

Titre USA : « Crossed Swords »

XVIe siècle. Pour un bal costumé, le jeune Prince de Galles, héritier d’Angleterre, a échangé ses vêtements avec un jeune garçon pauvre qui lui ressemble trait pour trait. Pris pour un voleur, il est aussitôt jeté dehors. Le garçon pauvre se retrouve forcé de prendre sa place alors que le roi Henri VIII est sur le point de mourir…

XVIe siècle. Pour un bal costumé, le jeune Prince de Galles, héritier d’Angleterre, a échangé ses vêtements avec un jeune garçon pauvre qui lui ressemble trait pour trait. Pris pour un voleur, il est aussitôt jeté dehors. Le garçon pauvre se retrouve forcé de prendre sa place alors que le roi Henri VIII est sur le point de mourir…

Le Prince et le pauvre est un film britannique réalisé par Richard Fleischer. Il s’agit d’une libre adaptation du roman de Mark Twain déjà adapté plusieurs fois au cinéma, notamment par William Keighley en 1937 avec Errol Flynn. Le succès des Trois Mousquetaires (1973) de Richard Lester avait ravivé l’intérêt pour les films de capes et d’épées. Le scénario de cette histoire d’échange d’identité est riche en péripéties avec des seconds rôles pittoresques. Un peu fade, Mark Lester (aucune relation avec les deux réalisateurs du même patronyme) joue les deux rôles (alors que de vrais jumeaux avaient utilisés dans la version de 1937). L’ensemble est bien plaisant et divertissant même si la distribution tourne quelque peu au défilé d’acteurs.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Oliver Reed, Raquel Welch, Mark Lester, Ernest Borgnine, George C. Scott, Rex Harrison, David Hemmings, Harry Andrews

Voir la fiche du film et la filmographie de Richard Fleischer sur le site IMDB.

Voir les autres films de Richard Fleischer chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Richard Fleischer…

Les adaptations de Le Prince et le Pauvre au cinéma :

1909 : The Prince and the Pauper, film américain court de J. Searle Dawley

1920 : Prinz und Bettelknabe, film autrichien réalisé par Alexander Korda

1937 : Le Prince et le pauvre (The Prince and the Pauper), film américain de William Keighley, avec Errol Flynn

1972 : Le Prince et le pauvre (URSS) réalisé par Vadim Dmitrievitch Gaouzner

1977 : Le Prince et le pauvre (Crossed Swords), film américain de Richard Fleischer

1990 : Le Prince et le pauvre (The Prince and the Pauper), film d’animation de George Scribner (Disney)

2012 : I Am the King (Naneun Wangirosoida), film sud-coréen de Jang Gyu-seong, avec Ju Ji-hoon

2012 : Masquerade (Gwanghae, Wangyidoen namja), film sud-coréen de Choo Chang-min, avec Lee Byung-hun