Lui :

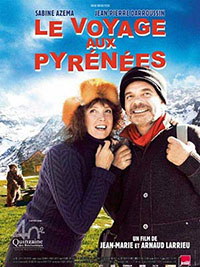

Un couple d’acteurs célèbres arrive dans un petit village des Pyrénées pour de petite vacance. En réalité, il s’agit de soigner la nymphomanie naissante de Madame par le grand air des sommets. Au village, on ne parle que de l’ours… Le Voyage aux Pyrénées est une petite facétie des Frères Larrieu, centrée autour d’un trio : Sabine Azéma, Jean-Pierre Darroussin et… les Pyrénées. Aucune vraisemblance n’est recherchée dans cette histoire qui mêle allégrement mysticisme, sensualité, écologie et surnaturel. Si elle comporte de bons passages, cette comédie débridée soufre hélas de certaines longueurs et apparaît même laborieuse parfois. Le couple Azéma / Darroussin se livre à un beau numéro, ils prennent visiblement plaisir à jouer, plaisir qui culmine à la fin, complètement farfelue, un des meilleurs moments du film. A noter de superbes plans de montagne, dans cette majestueuse et sauvage chaîne des Pyrénées.

Note : ![]()

Acteurs: Sabine Azéma, Jean-Pierre Darroussin, Jocelyne Desverchère, Amira Casar

Voir la fiche du film et la filmographie de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu sur le site IMDB.

Voir les autres films de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu chroniqués sur ce blog…