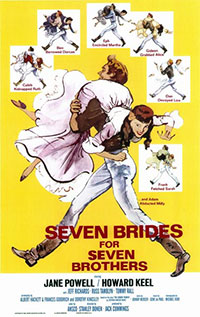

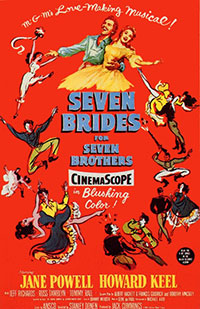

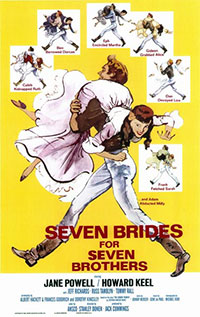

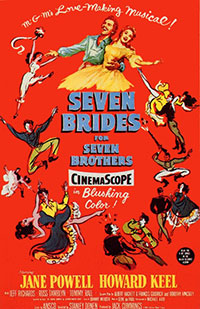

Titre original : « Seven brides for seven brothers »

Lui :

Lui :

Quand Milly arrive à la ferme de son mari bucheron, elle découvre que celui-ci a six frères, aux manières plutôt rustres. Elle va les civiliser afin qu’ils puissent, eux aussi, trouver une femme… L’originalité de la comédie musicale Les Sept Femmes de Barbe-Rousse n’est pas à rechercher du côté de son scénario : artificiel, convenu, souvent laborieux, ce n’est pas lui qui peut déclencher l’enthousiasme, loin de là. En revanche, Stanley Donen est très novateur dans le traitement, en mettant en scène des numéros musicaux dansés très énergiques. Cette danse très acrobatique est très présente dans la scène la plus marquante du film : la construction de la grange au village. Le film vaut la peine d’être vu, ne serait-ce que pour cette longue scène hautement dynamique, chorégraphiée par Michael Kidd. Les Sept Femmes de Barbe-Rousse n’est pas une adaptation de comédie de Broadway mais a été écrit pour le cinéma (on peut toutefois le voir comme une très libre adaptation de l’enlèvement des Sabines).  Stanley Donen a du travailler avec un budget très réduit et cela se voit aux décors ; la MGM avait préféré tout misé sur Brigadoon. Le public pensa différemment : le film de Stanley Donen devint l’un des plus grands succès du studio. Il a en tous cas ouvert la voie à un autre style de comédie musicale, reposant sur des chorégraphies dynamiques et pleines d’énergie.

Stanley Donen a du travailler avec un budget très réduit et cela se voit aux décors ; la MGM avait préféré tout misé sur Brigadoon. Le public pensa différemment : le film de Stanley Donen devint l’un des plus grands succès du studio. Il a en tous cas ouvert la voie à un autre style de comédie musicale, reposant sur des chorégraphies dynamiques et pleines d’énergie.

Note :

Acteurs: Howard Keel, Jane Powell, Jeff Richards, Russ Tamblyn, Tommy Rall

Voir la fiche du film et la filmographie de Stanley Donen sur le site IMDB.

Voir les autres films de Stanley Donen chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Les Sept Femmes de Barbe-Rousse fut le premier film tourné en Cinémascope par la MGM. La compagnie craignant que tous les exploitants ne soient équipés, deux versions furent tournées : cinémascope (2.55 :1) le matin et normale (1.85 :1) l’après-midi. Stanley Donen a affirmé que la version « normale » n’a jamais été utilisée, d’autres sources disent qu’elle a servi lors de passages à la télévision.

* Les Sept Femmes de Barbe-Rousse a été tourné en Anscocolor, procédé de pellicule couleur dérivé de l’Agfa Color et mis au point pendant la seconde Guerre mondiale aux Etats-Unis (la branche américaine d’Agfa ayant alors été renommée Ansco). Ce procédé donne des couleurs assez pétantes : les affiches annoncent « in blushing colors » (couleurs éclatantes de rouge) ou encore « in gayest colors » (les couleurs les plus gaies). Seuls quelques films de la M.G.M. ont utilisé ce procédé : The Man on the Eiffel Tower (L’homme de la Tour Eiffel, 1949)(partiellement), The Wild North (Au pays de la peur) d’Andrew Marton (1951), Escape from Fort Bravo (Fort Bravo, 1953) de John Sturges, Kiss Me, Kate (Embrasse-moi, Chérie, 1953), Seven Brides for Seven Brothers (1954), Brigadoon (1954) et Lust for Life (La vie passionnée de Vincent van Gogh, 1956) plus un film d’United Artists : Stranger on horseback de Jacques Tourneur (1955).

* Les Sept Femmes de Barbe-Rousse a été tourné en Anscocolor, procédé de pellicule couleur dérivé de l’Agfa Color et mis au point pendant la seconde Guerre mondiale aux Etats-Unis (la branche américaine d’Agfa ayant alors été renommée Ansco). Ce procédé donne des couleurs assez pétantes : les affiches annoncent « in blushing colors » (couleurs éclatantes de rouge) ou encore « in gayest colors » (les couleurs les plus gaies). Seuls quelques films de la M.G.M. ont utilisé ce procédé : The Man on the Eiffel Tower (L’homme de la Tour Eiffel, 1949)(partiellement), The Wild North (Au pays de la peur) d’Andrew Marton (1951), Escape from Fort Bravo (Fort Bravo, 1953) de John Sturges, Kiss Me, Kate (Embrasse-moi, Chérie, 1953), Seven Brides for Seven Brothers (1954), Brigadoon (1954) et Lust for Life (La vie passionnée de Vincent van Gogh, 1956) plus un film d’United Artists : Stranger on horseback de Jacques Tourneur (1955).

Lui :

Lui :![]()