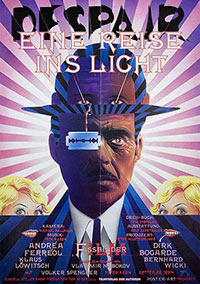

A Berlin en 1930, un dandy d’origine russe dirige une petite entreprise de fabrication de chocolats. Il développe un dédoublement de la personnalité : il s’imagine par exemple assis dans un fauteuil se regardant faire l’amour à sa femme. Ce syndrome va l’entrainer à mettre sur pied une surprenante machination… En 1978, Fassbinder a surpris le monde du cinéma avec Despair : pour son 34e film, le réalisateur a accepté une production internationale, avec un budget conséquent et une tête d’affiche connue. Il tourne un film assez déroutant qui tranche avec ses films précédents. Le scénario de cette adaptation du roman La Méprise de Nabokov est signé Tom Stoppard, écrivain de théâtre anglais d’origine tchèque qui avait notamment écrit pour Losey. Le film déroute car il paraît alourdi par un symbolisme trop appuyé de symboles et une diction des acteurs presque pédante (1). Il reste assez nébuleux dans son développement. Sur le plan de la forme, c’est le jeu avec les vitres et les reflets qui est le plus réussi bien qu’il soit, lui aussi, souvent trop appuyé, semblant se transformer alors en course à la virtuosité. Les références à l’Histoire de l’Allemagne, toujours très fortes chez Fassbinder, sont ici réduites à de la pure figuration. Assez rapidement, on se désintéresse de cette lente glissade vers la folie. Despair est un film bien surprenant de la part de Fassbinder.

A Berlin en 1930, un dandy d’origine russe dirige une petite entreprise de fabrication de chocolats. Il développe un dédoublement de la personnalité : il s’imagine par exemple assis dans un fauteuil se regardant faire l’amour à sa femme. Ce syndrome va l’entrainer à mettre sur pied une surprenante machination… En 1978, Fassbinder a surpris le monde du cinéma avec Despair : pour son 34e film, le réalisateur a accepté une production internationale, avec un budget conséquent et une tête d’affiche connue. Il tourne un film assez déroutant qui tranche avec ses films précédents. Le scénario de cette adaptation du roman La Méprise de Nabokov est signé Tom Stoppard, écrivain de théâtre anglais d’origine tchèque qui avait notamment écrit pour Losey. Le film déroute car il paraît alourdi par un symbolisme trop appuyé de symboles et une diction des acteurs presque pédante (1). Il reste assez nébuleux dans son développement. Sur le plan de la forme, c’est le jeu avec les vitres et les reflets qui est le plus réussi bien qu’il soit, lui aussi, souvent trop appuyé, semblant se transformer alors en course à la virtuosité. Les références à l’Histoire de l’Allemagne, toujours très fortes chez Fassbinder, sont ici réduites à de la pure figuration. Assez rapidement, on se désintéresse de cette lente glissade vers la folie. Despair est un film bien surprenant de la part de Fassbinder.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Dirk Bogarde, Andréa Ferréol, Klaus Löwitsch, Volker Spengler

Voir la fiche du film et la filmographie de Rainer Fassbinder sur le site IMDB.

Voir les autres films de Rainer Fassbinder chroniqués sur ce blog…

(1) A noter que le film a de plus été tourné en anglais et donc les accents sont assez marqués. Même Dirk Bogarde semble avoir un accent.