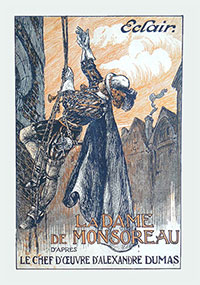

En 1578, au début du règne d’Henri III, alors que le duc d’Anjou ne cesse de comploter contre son frère le roi, la belle Diane de Méridor accepte d’épouser le Comte de Monsoreau qu’elle n’aime pas pour se protéger des avances du duc d’Anjou. Un jour, elle sauve le Comte de Bussy blessé dans un duel… Réalisé en 1913, année faste pour le cinéma français qui dominait alors le cinéma mondial, La Dame de Monsoreau est adapté du roman homonyme d’Alexandre Dumas. Il s’agit d’une production des Studios Eclair, alors le troisième plus grand studio (après Pathé et Gaumont) mais dont on connait très mal la production car peu de films ont survécu. Le réalisateur de La dame de Monsoreau n’est même pas connu avec certitude : est-ce Maurice Tourneur, Victorin Jasset, Charles Krauss ou plus vraisemblablement Emile Chautard ? Ce qui frappe en premier, c’est la rapidité d’enchainements des scènes, surtout dans la mise en place de l’intrigue dont la compréhension peut être délicate pour une personne qui ne connait pas l’histoire. Le montage est en tous cas très dynamique. On remarquera un certain nombre de plans américains, ce qui était encore très rare alors. Les costumes sont nombreux et assez riches et les décors somptueux et très bien éclairés. Certaines scènes ont été tournées à Chenonceau. Le jeu des acteurs est assez théâtral, ce qui correspond aux normes de l’époque, mais sans excès. La copie qui a été restaurée reste assez abimée par endroits mais permet d’apprécier la grande qualité de cette production.

En 1578, au début du règne d’Henri III, alors que le duc d’Anjou ne cesse de comploter contre son frère le roi, la belle Diane de Méridor accepte d’épouser le Comte de Monsoreau qu’elle n’aime pas pour se protéger des avances du duc d’Anjou. Un jour, elle sauve le Comte de Bussy blessé dans un duel… Réalisé en 1913, année faste pour le cinéma français qui dominait alors le cinéma mondial, La Dame de Monsoreau est adapté du roman homonyme d’Alexandre Dumas. Il s’agit d’une production des Studios Eclair, alors le troisième plus grand studio (après Pathé et Gaumont) mais dont on connait très mal la production car peu de films ont survécu. Le réalisateur de La dame de Monsoreau n’est même pas connu avec certitude : est-ce Maurice Tourneur, Victorin Jasset, Charles Krauss ou plus vraisemblablement Emile Chautard ? Ce qui frappe en premier, c’est la rapidité d’enchainements des scènes, surtout dans la mise en place de l’intrigue dont la compréhension peut être délicate pour une personne qui ne connait pas l’histoire. Le montage est en tous cas très dynamique. On remarquera un certain nombre de plans américains, ce qui était encore très rare alors. Les costumes sont nombreux et assez riches et les décors somptueux et très bien éclairés. Certaines scènes ont été tournées à Chenonceau. Le jeu des acteurs est assez théâtral, ce qui correspond aux normes de l’époque, mais sans excès. La copie qui a été restaurée reste assez abimée par endroits mais permet d’apprécier la grande qualité de cette production.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Marie-Louise Derval, Henri Bosc

Voir la fiche du film et la filmographie de Emile Chautard sur le site IMDB.

Lire aussi la présentation sur le blog de Christine Leteux, Ann Harding’s Treasures…

Remarque :

Le film est visible librement sur le site des Archives Françaises du Film.

Henri Bosc et Marie-Louise Derval dans La Dame de Monsoreau de Emile Chautard.