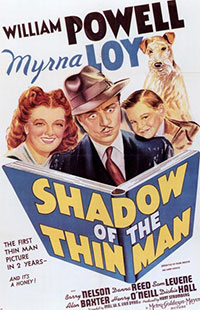

Titre original : « Shadow of the Thin Man »

Lui :

Lui :

Par pur hasard, Nora et Nick Charles se retrouvent par deux fois à l’endroit où un crime est commis. L’enquête va les entraîner dans le milieu des paris sur les courses hippiques et les combats de catch… L’ombre de l’introuvable est le quatrième film de la série des Introuvable et force est de constater que la formule continue de très bien fonctionner. Mêlant humour et enquête, le film forme un cocktail très divertissant, les scénaristes ayant l’intelligence de ne trop appuyer leurs effets. Les personnages de Nick et Nora restent égaux à eux-mêmes, lui en alcoolique mondain qui aborde les pires situations avec grand flegme, elle en épouse frivole mais audacieuse ; on remarquera que le personnage de Nora est moins mis en avant, il faut dire que Myrna Loy ruait dans les brancards et d’ailleurs quittera la MGM pour quelque temps après ce film. Le scénario de L’ombre de l’introuvable est assez peu vraisemblable mais on ne s’en soucie guère car l’ensemble est on ne peut plus plaisant.

Note : ![]()

Acteurs: William Powell, Myrna Loy, Barry Nelson, Donna Reed, Sam Levene

Voir la fiche du film et la filmographie de W.S. Van Dyke sur le site IMDB.

Voir les autres films de W.S. Van Dyke chroniqués sur ce blog…