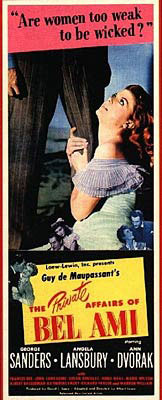

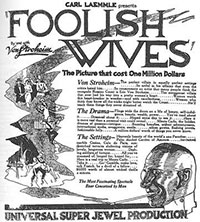

Titre original : « Foolish Wives »

Lui :

Lui :

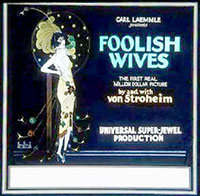

Folies de femmes est le troisième film d’Erich von Stroheim (1), c’est l’un de ses films majeurs. C’est aussi l’un des plus personnels : il est à la fois auteur du scénario, metteur en scène et acteur principal. Folies de femmes montre les agissements d’un faux comte russe qui séduit la femme d’un diplomate américain en visite à Monte Carlo. Le tableau qu’Erich von Stroheim brosse de cette haute société est assez noir, plein de faux-semblants mais aussi de passions… parfois incontrôlées. Il installe un climat très particulier qui mêle grand luxe, décadence et luxure, avec des relations complexes et équivoques, de type maître-esclave, entre certains personnages. Ne serait-ce que pour cette seule raison, les films d’Erich von Stroheim sont très différents des autres films de l’époque. Il va toujours plus loin que tous les autres.

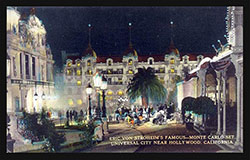

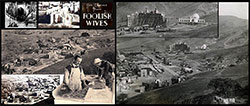

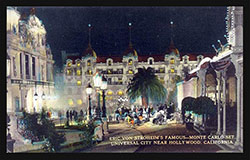

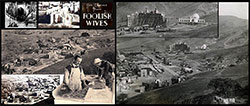

Il va aussi plus loin dans la démesure de la production. Folies de femmes est le premier film dont le budget a dépassé un million de dollars, un bon tiers de cette somme ayant été affectée à la reconstitution de la place centrale de Monte Carlo dans le parc des Studios Universal. Dans ce décor, il fait évoluer jusqu’à quatorze mille figurants! Erich von Stroheim a aussi un souci maniaque du détail, chaque objet doit être réel (2). La démesure se retrouve dans les longueurs de films tournées : 320 bobines soit près de 80 heures, chiffre incroyable, et Stroheim aurait certainement continué s’il n’avait été arrêté (3).

Il va aussi plus loin dans la démesure de la production. Folies de femmes est le premier film dont le budget a dépassé un million de dollars, un bon tiers de cette somme ayant été affectée à la reconstitution de la place centrale de Monte Carlo dans le parc des Studios Universal. Dans ce décor, il fait évoluer jusqu’à quatorze mille figurants! Erich von Stroheim a aussi un souci maniaque du détail, chaque objet doit être réel (2). La démesure se retrouve dans les longueurs de films tournées : 320 bobines soit près de 80 heures, chiffre incroyable, et Stroheim aurait certainement continué s’il n’avait été arrêté (3).  Il passe ensuite six mois en salle de montage pour faire une copie de huit heures. Le jeune Irving Thalberg réduit cette longueur à 3 heures puis à 2 heures. Le film fut un succès (4) mais, malgré qu’il ait fait gagner de l’argent aux producteurs, Universal ne voulut plus faire travailler Erich von Stroheim, jugé incontrôlable. Il ira alors vers la MGM. Quoiqu’il en soit, Folies de Femmes est un film sans équivalent, marqué par la démesure et la mégalomanie de son auteur, certes, mais aussi par sa personnalité ce qui en fait un film au contenu fort. Une petite merveille du cinéma muet.

Il passe ensuite six mois en salle de montage pour faire une copie de huit heures. Le jeune Irving Thalberg réduit cette longueur à 3 heures puis à 2 heures. Le film fut un succès (4) mais, malgré qu’il ait fait gagner de l’argent aux producteurs, Universal ne voulut plus faire travailler Erich von Stroheim, jugé incontrôlable. Il ira alors vers la MGM. Quoiqu’il en soit, Folies de Femmes est un film sans équivalent, marqué par la démesure et la mégalomanie de son auteur, certes, mais aussi par sa personnalité ce qui en fait un film au contenu fort. Une petite merveille du cinéma muet.

Note :

Acteurs: Erich von Stroheim, Rudolph Christians, Miss DuPont, Maude George, Mae Busch, Dale Fuller, Al Edmundsen

Voir la fiche du film et la filmographie de Erich von Stroheim sur le site IMDB.

Voir les autres films de Erich von Stroheim chroniqués sur ce blog…

(1) A noter que le deuxième film d’Erich von Stroheim, The Devil’s Passkey, est aujourd’hui totalement perdu. En 1941, l’original a été retrouvé entièrement décomposé dans les coffres des Studios Universal. Son premier film Maris Aveugles est heureusement toujours visible.

(1) A noter que le deuxième film d’Erich von Stroheim, The Devil’s Passkey, est aujourd’hui totalement perdu. En 1941, l’original a été retrouvé entièrement décomposé dans les coffres des Studios Universal. Son premier film Maris Aveugles est heureusement toujours visible.

(2) Quelques exemples : le caviar sur la table du petit déjeuner est du vrai caviar, la fausse monnaie fut imprimée par un vrai contrefacteur, le résultat était si parfait que Stroheim fut arrêté et jugé pour fabrication de fausse monnaie ! Une grande partie du film a été tourné de nuit, avec d’énormes et coûteux éclairages pour simuler le plein jour. Stroheim avait ainsi un meilleur contrôle sur la lumière.

(3) Après onze mois de tournage, lassé des rallonges de budget sans cesse réclamées de façon impérative, le producteur Carl Laemmle envoie son assistant,  le jeune Irving Thalberg (22 ans!) à Hollywood pour arrêter de force le tournage (il faut garder à l’esprit qu’à l’époque les producteurs résidaient à New York, ils avaient donc bien du mal à contrôler les évènements…)

le jeune Irving Thalberg (22 ans!) à Hollywood pour arrêter de force le tournage (il faut garder à l’esprit qu’à l’époque les producteurs résidaient à New York, ils avaient donc bien du mal à contrôler les évènements…)

(4) Comme on l’imagine aisément, le film déclencha des vives réactions et protestations. On lui reprochait d’avilir la femme et d’encourager la dépravation. Le fait que la « victime » du comte soit une femme américaine occasionna des réactions épidermiques des exploitants de salles aux Etats-Unis qui parfois taillèrent dans le film ou changèrent certains intertitres : la jeune femme n’était ainsi plus présentée comme la femme d’un représentant du peuple américain…!

Remarque :

Rudolph Christians, l’acteur qui interprète le diplomate américain, est mort d’une pneumonie pendant le tournage. Il est habilement remplacé par Robert Edeson dans certaines scènes. Il est assez difficile de dire exactement lesquelles.

Versions :

La première de Foolish Wives à New York en janvier 1922 montrait une version de 210 minutes mais l’exploitation aux Etats-Unis a ensuite utilisé une copie de 70 minutes. Les versions étrangères étaient plus longues. La version remise à jour dans les années soixante-dix était basée sur une copie italienne de 107 minutes. Aujourd’hui, c’est le plus souvent la version de 140 minutes, un condensé de la version de 210 minutes, que l’on peut trouver (c’est la version visionnée ici) (le site IMDB signale l’existence d’une version suédoise de 384 minutes, information à vérifier car celle-ci n’est mentionnée nulle part ailleurs. Avec ses 6h20, elle serait extrêmement proche de celle montée par Stroheim).

La première de Foolish Wives à New York en janvier 1922 montrait une version de 210 minutes mais l’exploitation aux Etats-Unis a ensuite utilisé une copie de 70 minutes. Les versions étrangères étaient plus longues. La version remise à jour dans les années soixante-dix était basée sur une copie italienne de 107 minutes. Aujourd’hui, c’est le plus souvent la version de 140 minutes, un condensé de la version de 210 minutes, que l’on peut trouver (c’est la version visionnée ici) (le site IMDB signale l’existence d’une version suédoise de 384 minutes, information à vérifier car celle-ci n’est mentionnée nulle part ailleurs. Avec ses 6h20, elle serait extrêmement proche de celle montée par Stroheim).

Voir aussi : une belle collection de photos des décors de Foolish Wives sur Flickr.

Lui :

Lui :![]()