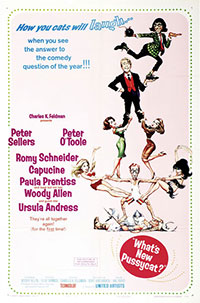

Titre original : « What’s New Pussycat »

Lui :

Lui :

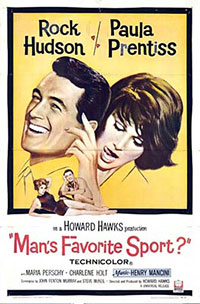

Un jeune don juan fait tout pour être fidèle à sa fiancée mais toutes les femmes qu’il rencontre s’obstinent à tomber amoureuses de lui… Une aubaine pour le psychiatre farfelu et obsédé qu’il consulte. Quoi de neuf Pussycat? reste dans les annales comme étant le premier film de Woody Allen scénariste et Woody Allen acteur. Si ce dernier a des mots très durs sur ce film, le décrivant comme un massacre de son scénario par les producteurs, le résultat reste très amusant et assez délirant. Situations improbables et bons mots s’enchainent à bon rythme et Peter O’Toole occupe très bien le rôle central de cette histoire passablement mouvementée.  Peter Sellers, attifé d’une perruque dans le pur style médiéval, s’en donne à cœur joie dans son rôle de psychiatre obsédé par les femmes. Quoi de neuf Pussycat? fut un gros succès populaire mais fut boudé par la critique de l’époque qui se plaisait à dire que le meilleur du film était le générique… Avec le recul, ce jugement paraît pour le moins assez sévère. Le film fait toujours passer un bon moment, un délire visuel et verbal où l’on sent bien la patte de l’humour de Woody Allen qui montrait à cette époque une forte influence des Marx Brothers.

Peter Sellers, attifé d’une perruque dans le pur style médiéval, s’en donne à cœur joie dans son rôle de psychiatre obsédé par les femmes. Quoi de neuf Pussycat? fut un gros succès populaire mais fut boudé par la critique de l’époque qui se plaisait à dire que le meilleur du film était le générique… Avec le recul, ce jugement paraît pour le moins assez sévère. Le film fait toujours passer un bon moment, un délire visuel et verbal où l’on sent bien la patte de l’humour de Woody Allen qui montrait à cette époque une forte influence des Marx Brothers.

Note : ![]()

Acteurs: Peter Sellers, Peter O’Toole, Romy Schneider, Capucine, Paula Prentiss, Woody Allen, Ursula Andress

Voir la fiche du film et la filmographie de Clive Donner sur le site IMDB.

Voir les autres films de Clive Donner chroniqués sur ce blog…

Remarques :

1) Au départ, le film devait une gentille comédie basée sur Warren Beatty qui allait tenir le rôle principal. « What’s new Pussycat ? » était d’ailleurs une phrase que Warren Beatty, connu pour ses nombreuses conquêtes féminines, utilisait fréquemment dans la vraie vie. Le scénario tournant au burlesque à ses dépends, Warren Beatty refusa d’y participer. Ce fut le début d’une brouille durable entre Warren Beatty et Woody Allen.

2) Le film fut entièrement tourné en France.

3) Les scènes de karting furent dirigées par Richard Talmage.

4) En apparition fugitive (cameo), on notera la présence de Richard Burton (la vague connaisance croisée dans le bar) et de Françoise Hardy (la secrétaire de mairie).

5) Le film eut un (piètre) remake : Pussycat, Pussycat, I love you de Rod Amateau (1970).

6) On peut rapprocher le film de Casino Royale (1967) du même producteur Charles Feldman (voir nos commentaires sur ce film)