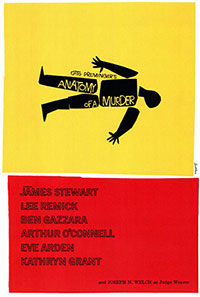

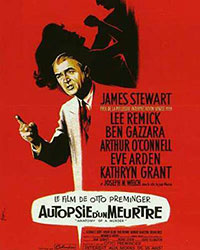

Titre original : « Anatomy of a murder »

Lui :

Un avocat de province, brillant mais en manque de clientèle, accepte de défendre un homme qui a tué un patron de bar ayant tenté de violer sa femme. Autopsie d’un meurtre fait partie des grands films de procès puisque la grande majorité des 160 minutes de film se déroule dans la salle d’audience. L’affaire ici est assez banale et sans éclat mais ce sont surtout les processus de recherche de la vérité qui intéressent Preminger, tout comme les manœuvres au sein du prétoire. S’approchant très près de ses personnages, parfois même utilisant la caméra subjective, le réalisateur nous plonge au cœur du tribunal et nous avons l’impression de participer nous-mêmes au procès.  Par delà l’exposé minutieux des mécanismes, Preminger s’intéresse aussi aux personnages, la renaissance de cet avocat mis sur la touche et de ses deux fidèles acolytes. Il s’attache enfin à montrer la relativité de la notion de vérité. Très belle prestation de James Stewart. Malgré sa longueur, Autopsie d’un meurtre est un film très prenant, qui peut se voir et se revoir avec toujours le même intérêt.

Par delà l’exposé minutieux des mécanismes, Preminger s’intéresse aussi aux personnages, la renaissance de cet avocat mis sur la touche et de ses deux fidèles acolytes. Il s’attache enfin à montrer la relativité de la notion de vérité. Très belle prestation de James Stewart. Malgré sa longueur, Autopsie d’un meurtre est un film très prenant, qui peut se voir et se revoir avec toujours le même intérêt.

Note : ![]()

Acteurs: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, George C. Scott, Arthur O’Connell, Eve Arden, Kathryn Grant

Voir la fiche du film et la filmographie de Otto Preminger sur le site IMDB.

Voir les autres films de Otto Preminger chroniqués sur ce blog…

Remarques :

1. Le juge est interprété non pas par un acteur mais par un juge de Boston, Joseph Welch, qui s’était illustré dans les procès durant le maccarthysme. Dans son autobiographie, Otto Preminger raconte l’avoir vu à la télévision : « Comme des millions d’autres spectateurs, j’étais devenu un fervent admirateur de Welch que nous considérions tous comme l’un des principaux artisans de la défaite du maccarthysme. »

2. La musique d’Autopsie d’un meurtre a été composée par Duke Ellington que l’on voit apparaître en joueur de piano dans une courte scène, parlant et jouant avec James Stewart.