Titre français parfois utilisé : « Prologue »

Lui :

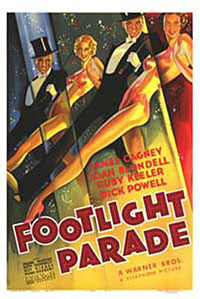

Après les énormes succès de 42e Rue et de Chercheuses d’Or, les producteurs hollywoodiens en redemandaient dans ce style backstage musicals, c’est-à-dire de films dont l’intrigue nous plonge en plein montage d’un show musical. Ici, l’histoire est celle d’un metteur en scène qui doit monter de plus en plus de numéros musicaux, des prologues, pour faire face à la concurrence du cinéma parlant et aussi celle d’un concurrent malhonnête. Il faut bien l’avouer, la première heure de Footlight Parade n’est guère remarquable : James Cagney a beau se démener comme un beau diable pour relever cette histoire, l’ensemble paraît assez fade. Mais le morceau de choix de ce genre de films, ce sont les ballets musicaux qui sont regroupés dans la seconde partie. Ils sont ici dirigés par le maître du genre, Busby Berkeley. La critique de l’époque (et même parfois d’aujourd’hui) a surtout retenu et loué le numéro final Shanghai Lil parce qu’il montrait un James Cagney inhabituel (rien d’étonnant toutefois : avant de personnifier les petits truands bagarreurs, l’acteur a débuté sa carrière comme danseur).  Mais le plus beau numéro de Footlight Parade, c’est By a Waterfall, un numéro époustouflant, où chaque scène dépasse la précédente en termes de beauté et d’audace, où Busby Berkeley joue avec les mouvements, les formes autour d’une cascade et d’un bassin. Le thème étant une certaine idéalisation de la femme et du mariage par un homme amoureux, on peut remarquer plusieurs allusions assez nette à la fertilité féminine… sans toutefois que cela soit trop évident car nous sommes à une époque où la censure veille! Ce numéro est incontestablement d’un des plus beaux ballets (le plus beau ?) de Busby Berkeley.

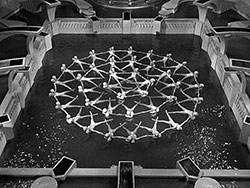

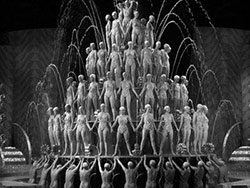

Mais le plus beau numéro de Footlight Parade, c’est By a Waterfall, un numéro époustouflant, où chaque scène dépasse la précédente en termes de beauté et d’audace, où Busby Berkeley joue avec les mouvements, les formes autour d’une cascade et d’un bassin. Le thème étant une certaine idéalisation de la femme et du mariage par un homme amoureux, on peut remarquer plusieurs allusions assez nette à la fertilité féminine… sans toutefois que cela soit trop évident car nous sommes à une époque où la censure veille! Ce numéro est incontestablement d’un des plus beaux ballets (le plus beau ?) de Busby Berkeley.

Note : ![]()

Acteurs: James Cagney, Joan Blondell, Ruby Keeler, Dick Powell, Frank McHugh

Voir la fiche du film et la filmographie de Lloyd Bacon sur le site IMDB.

Voir les autres films de Lloyd Bacon chroniqués sur ce blog…

Numéros musicaux de Footlight Parade :

En cours de film :

« Ah, the moon is here » et « Sittin’ on a backyard Fence ».

Les trois ballets de fin :

1. « Honeymoon Hotel » variations gentilles autour d’un couple qui vient passer sa lune de miel. Avec un petit lutin espiègle (qui rappelle celui de « Pettin’ in the Park » dans Chercheuses d’Or).

1. « Honeymoon Hotel » variations gentilles autour d’un couple qui vient passer sa lune de miel. Avec un petit lutin espiègle (qui rappelle celui de « Pettin’ in the Park » dans Chercheuses d’Or).

2. « By a Waterfall » chanson qui évolue en ballet, avec des dizaines de girls dans des ballets aquatiques époustouflants d’invention et de de beauté. C’est le plus beau!

3. « Shanghai Lil » avec James Cagney en personnage principal. Belles scènes dans le bar chinois. Evolue en ballet militaire (qui nous rappelle que Busby Berkeley a dirigé des défilés militaires en 1917-18 en France…) dans lequel on notera le visage de Roosevelt qui apparaît, figure qui à l’époque personnifiait l’optimisme et la volonté de surmonter la Grande Dépression.