Lui :

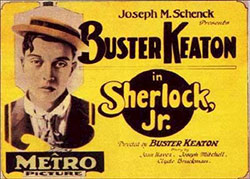

Sherlock Jr. est un moyen métrage de 45 mn seulement et c’est cette brièveté qui l’a tenu à l’écart des listes des meilleurs films. Sherlock Jr. est pourtant d’une inventivité de tout premier ordre. Un projectionniste de cinéma qui rêve d’être détective va vivre en rêve des aventures glorieuses dérivées de sa vie réelle qu’il juge trop terne. Buster Keaton trouve un moyen très ingénieux pour mettre cela en scène : son personnage de projectionniste va « traverser » l’écran pour pénétrer dans l’univers du film qu’il projette (on voit où Woody Allen a puisé son inspiration pour La rose pourpre du Caire ). Au passage, il joue avec le télescopage des univers ; n’étant pas encore parfaitement intégré à son nouvel univers, son personnage subit les changements de scènes : alors qu’il s’assoit sur une chaise par exemple, le plan change et il s’assoit dans le vide. Keaton s’amuse ainsi avec la distanciation du cinéma et nous montre en même temps sa dextérité dans les trucages car les raccords sont parfaits (1). Bien entendu, Sherlock Jr a aussi quelques prouesses en terme de cascade : être assis sur le guidon d’une moto lancée à haute vitesse sans pilote n’est pas exempt de dangers (2). Surréaliste et merveilleux, riche en rebondissements, enlevé à un rythme trépidant, Sherlock Jr. est bien l’un des films comiques les plus remarquables.

Note : ![]()

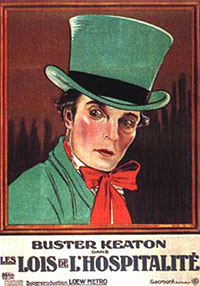

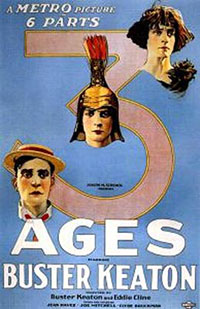

Acteurs: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton, Erwin Connelly, Ward Crane

Voir la fiche du film et la filmographie de Buster Keaton sur le site IMDB.

Voir les autres films de Buster Keaton chroniqués sur ce blog…

(1) On retrouve plusieurs effets en cours de film dont la fameuse scène où il passe à travers le corps d’une vendeuse de fleurs pour disparaître. Il faut garder à l’esprit que ce genre de scène était tourné en une seule prise sans traficotage ou retouche d’image comme on le fait aujourd’hui aisément. Il fallait donc concevoir tout un appareillage pour créer l’illusion. Ici le personnage est en réalité couché suspendu à un panneau pivotant. Keaton passe en réalité à travers la palissade préalablement découpée et le personnage est redressé aussitôt pour qu’il puisse s’éloigner de la palissade comme si de rien n’était… La scène de la robe dans le cerceau est aussi réalisée sans trucages. Pour la scène du billard, Keaton s’est très longuement entraîné…

(2) Keaton a déclaré que la scène était très dangereuse car la moto n’avait pas de frein! Keaton fut plusieurs fois projeté en avant lors de chocs. De plus, dans la scène où il tombe du train et reçoit une tonne d’eau sur la tête, Buster Keaton s’est presque brisé la nuque. Il a fallu près de dix ans à ses docteurs pour trouver qu’il en avait gardé une lésion qui lui occasionnait de forts maux de tête et que l’accident aurait pu être fatal.

Remarque :

Sherlock Jr. était vu ici avec une musique du Club Foot Orchestra’s de 1993, illustration sonore très riche et colorée mais qui a le gros défaut d’être trop présente, d’appuyer trop fortement les effets visuels et les gags. Si cela est possible, il est préférable de couper la musique ou du moins de baisser le volume sonore.