Elle :

Elle :

Note :

Lui :

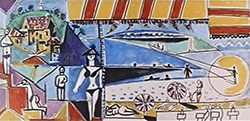

Le Mystère Picasso est un évènement absolument unique dans l’histoire du cinéma : il permet d’assister en direct au processus créatif d’un grand artiste. Deux éléments ont permis à ce film de voir le jour : d’une part, la connivence entre le peintre et le cinéaste issue d’une amitié de très longue date et, d’autre part, l’envoi par un graveur américain à Picasso  de feutres et d’encres qui avaient la propriété étonnante de traverser le papier instantanément et sans bavure excessive. Clouzot place donc sa caméra derrière la toile pendant que Picasso dessine devant. La zone de travail est filmée plein cadre, le dessin se forme ainsi sous yeux (1). Leur idée première était de faire un court métrage mais le peintre et le cinéaste furent tellement enthousiasmés par le résultat qu’ils décidèrent rapidement d’en faire un long métrage.

de feutres et d’encres qui avaient la propriété étonnante de traverser le papier instantanément et sans bavure excessive. Clouzot place donc sa caméra derrière la toile pendant que Picasso dessine devant. La zone de travail est filmée plein cadre, le dessin se forme ainsi sous yeux (1). Leur idée première était de faire un court métrage mais le peintre et le cinéaste furent tellement enthousiasmés par le résultat qu’ils décidèrent rapidement d’en faire un long métrage.

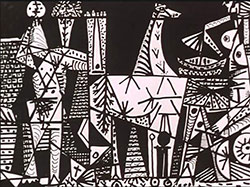

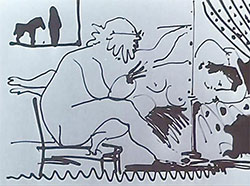

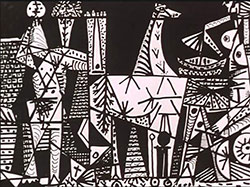

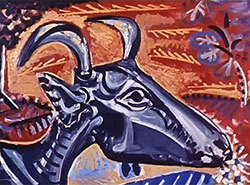

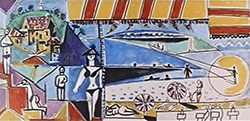

Picasso commence par dessiner une série de dessins avec ses feutres magiques, avec une étonnante rapidité. Ensuite, il se met à l’huile, sur des toiles de grand format panoramique. Là, Clouzot place sa caméra devant la toile qu’il filme à intervalles réguliers. On entend Picasso dire : « On va croire que je l’ai fait en 10 minutes… alors qu’il m’a fallu 8 heures ! » Le processus est en effet moins direct, le peintre fait et refait sans cesse ses formes, ses courbes, ses motifs, tente de partir sur une voie, l’abandonne, en essaie une autre… C’est un véritable spectacle ! Si au début du film,

Picasso commence par dessiner une série de dessins avec ses feutres magiques, avec une étonnante rapidité. Ensuite, il se met à l’huile, sur des toiles de grand format panoramique. Là, Clouzot place sa caméra devant la toile qu’il filme à intervalles réguliers. On entend Picasso dire : « On va croire que je l’ai fait en 10 minutes… alors qu’il m’a fallu 8 heures ! » Le processus est en effet moins direct, le peintre fait et refait sans cesse ses formes, ses courbes, ses motifs, tente de partir sur une voie, l’abandonne, en essaie une autre… C’est un véritable spectacle ! Si au début du film,  le crissement du feutre sur le papier est l’unique environnement sonore, la musique se fait de plus en plus présente à mesure que le film avance (parfois un peu trop, peut être). Le Mystère Picasso est un film passionnant, absolument indispensable à toute personne intéressée par la peinture ou par le processus créatif en général.

le crissement du feutre sur le papier est l’unique environnement sonore, la musique se fait de plus en plus présente à mesure que le film avance (parfois un peu trop, peut être). Le Mystère Picasso est un film passionnant, absolument indispensable à toute personne intéressée par la peinture ou par le processus créatif en général.

Note :

Acteurs: Pablo Picasso

Voir la fiche du film et la filmographie de Henri-Georges Clouzot sur le site IMDB.

Voir les autres films de Henri-Georges Clouzot chroniqués sur ce blog…

Remarques :

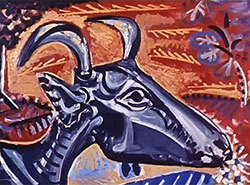

*  Le film est d’autant plus émouvant que les oeuvres réalisées sous nos yeux sont perdues : elles auraient été lacérées par le chat de Picasso quelques semaines plus tard.

Le film est d’autant plus émouvant que les oeuvres réalisées sous nos yeux sont perdues : elles auraient été lacérées par le chat de Picasso quelques semaines plus tard.

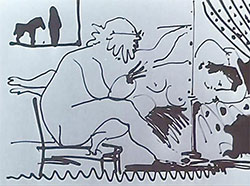

* Au milieu du film, le cinéaste et le peintre se sont amusés à recréer une petite scène où Picasso doit faire très rapidement un dessin car il ne reste presque plus de pellicule. C’est pratiquement le seul moment où l’on voit le peintre. On voit aussi Henri-Georges Clouzot et, derrière la caméra, son opérateur qui n’est autre que Claude Renoir, petit-fils du peintre et neveu de Jean Renoir, le cinéaste (c’est le fils de Pierre Renoir, l’acteur).

* Le tournage s’est déroulé de juillet à septembre 1955, dans les Studios de la Victorine à Nice, un été particulièrement chaud ce qui explique que le corps brillant et torse nu de Picasso.

* Le tournage s’est déroulé de juillet à septembre 1955, dans les Studios de la Victorine à Nice, un été particulièrement chaud ce qui explique que le corps brillant et torse nu de Picasso.

(1) Ce que nous voyons est donc une image retournée. Pour la voir à l’endroit, Clouzot aurait pu utiliser un grand miroir…

Lui :

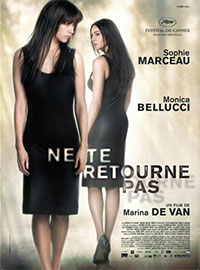

Lui : qui en est ensuite donnée, assez décevante car elle paraît trop simple. Ne te retourne pas est toutefois une tentative louable d’offrir un contenu assez fantastique sans tomber dans le paranormal avec son cortège de lourds poncifs. La réalisation technique des effets est en tout cas parfaite, les métamorphoses sont vraiment étonnantes. Même s’il n’est pas vraiment réussi, le film de Marina de Van est une entreprise originale.

qui en est ensuite donnée, assez décevante car elle paraît trop simple. Ne te retourne pas est toutefois une tentative louable d’offrir un contenu assez fantastique sans tomber dans le paranormal avec son cortège de lourds poncifs. La réalisation technique des effets est en tout cas parfaite, les métamorphoses sont vraiment étonnantes. Même s’il n’est pas vraiment réussi, le film de Marina de Van est une entreprise originale.![]()