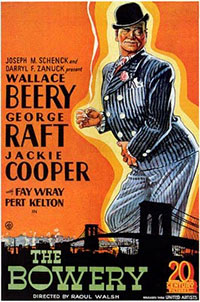

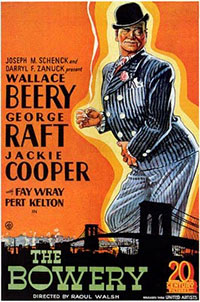

Titre original : « The Bowery »

Lui :

Lui :

L’action des Faubourgs de New York se situe dans les « joyeuses années 90 » (1890). Sur Bowery, deux patrons de saloons rivalisent pour être le plus populaire. Partiellement basée sur des faits réels, cette guéguerre, riche en bagarres et en défis, permet à Raoul Walsh de mettre face à face deux acteurs qui non seulement collent parfaitement à leurs personnages mais encore rivalisaient en tant qu’acteurs : le débonnaire Wallace Beery, l’homme au grand cœur, tout ventre dehors avec son costume bon marché, prenant constamment la position du boxeur en attente et le dandy George Raft, rusé, tiré à quatre épingles, toujours prêt à jouer un mauvais tour à son adversaire. Leur rivalité est haute en couleur et nous vaut des scènes assez amusantes comme la bataille entre deux escadrons de pompiers pendant qu’une maison brûle (1), les scènes de saloon ou encore le saut du Brooklyn Bridge (2). Toute une rue avait été reconstituée en studio selon les indications de Walsh qui connaissait bien le vrai Bowery (3). L’univers très machiste (4) du film laisse toutefois une bonne place à l’actrice Fay Wray qui montre ici une belle présence malgré la concurrence, tout comme le jeune Jackie Cooper en gamin des faubourgs. Les Faubourgs de New York est une comédie pleine d’humour, assez bon enfant, parfaitement maitrisée par son réalisateur.

Note :

Acteurs: Wallace Beery, George Raft, Jackie Cooper, Fay Wray

Voir la fiche du film et la filmographie de Raoul Walsh sur le site IMDB.

Voir les autres films de Raoul Walsh chroniqués sur ce blog…

(1) La scène a été reprise par Martin Scorsese dans Gangs of New York. Scorsese mentionne ce film parmi ses préférés.

(1) La scène a été reprise par Martin Scorsese dans Gangs of New York. Scorsese mentionne ce film parmi ses préférés.

(2) Cette scène s’est réellement déroulée : en 1886, un certain Steve Brodie a sauté du pont devant témoins pour gagner un pari, exploit contesté par certains. Toujours à propos de cette scène, Raoul Walsh raconte dans ses mémoires qu’il a fait croire à George Raft que, le mannequin n’ayant pu arriver à temps, il devrait sauter lui-même. Contre toute attente, Raft se montra prêt à le faire bien que visiblement mort de peur. A l’instar de son personnage, il n’envisageait pas de se défiler… La plaisanterie de Raoul Walsh avait fait long feu!

(3) Raoul Walsh a passé son enfance non loin du Bowery et il a tourné l’un de ses premiers longs métrages, Regeneration (1915), dans le vrai Bowery.

(4) Comme assez souvent avec les comédies antérieures à 1935 (antérieure au Code Hays), certaines scènes peuvent choquer nos yeux modernes. Dans ce film, on notera un certain racisme envers les habitants de Chinatown et une bonne dose de misogynie. Etant ainsi politiquement incorrect, le film est donc parfois assez mal jugé aujourd’hui. Comme dans d’autres cas, il faut savoir prendre du recul.

Remarques :

* The Bowery est le premier des 18 films produits par Darryl Zanuck avec sa nouvelle compagnie 20th Century Pictures avant de fusionner en 1935 avec la Fox.

* Le second court métrage tourné par Walsh en 1914 avait lui aussi pour titre The Bowery, sans qu’il y ait d’autre lien entre les deux films.

Lui :

Lui :![]()