Titre original : « Mutiny on the Bounty »

Lui :

Lui :

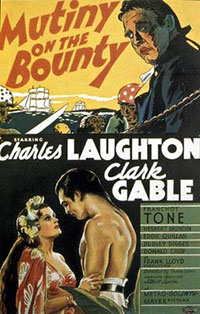

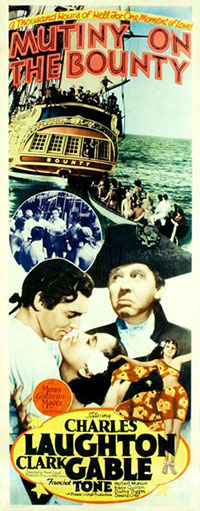

A la fin du XVIIIe siècle, le Bounty quitte l’Angleterre pour un voyage de deux ans jusqu’à Tahiti. A la tête du vaisseau, le capitaine Bligh fait régner l’ordre avec cruauté et même une certaine malhonnêteté… Adaptation d’un livre de Charles Nordhoff et James Norman Hall, lui-même inspiré de faits historiques, Les révoltés du Bounty est la réponse de la M.G.M. au grand succès du Capitaine Blood de la Warner. De gros moyens furent alloués. Hélas, la réalisation de Frank Lloyd est très classique, assez plate. Si la première moitié du film est bien construite, la seconde est plus empesée, le rythme devient lourd, le propos édulcoré. C’est l’interprétation de Charles Laughton qui est la plus remarquable, tyran impitoyable distillant la cruauté et la perfidie. Et surtout, Les révoltés du Bounty est sauvé par l’histoire en elle-même, une histoire très forte et qui excite l’imagination. Le film fut un beau succès populaire et reste plus intéressant que ses remakes.

Capitaine Blood de la Warner. De gros moyens furent alloués. Hélas, la réalisation de Frank Lloyd est très classique, assez plate. Si la première moitié du film est bien construite, la seconde est plus empesée, le rythme devient lourd, le propos édulcoré. C’est l’interprétation de Charles Laughton qui est la plus remarquable, tyran impitoyable distillant la cruauté et la perfidie. Et surtout, Les révoltés du Bounty est sauvé par l’histoire en elle-même, une histoire très forte et qui excite l’imagination. Le film fut un beau succès populaire et reste plus intéressant que ses remakes.

Note : ![]()

Acteurs: Charles Laughton, Clark Gable, Franchot Tone

Voir la fiche du film et la filmographie de Frank Lloyd sur le site IMDB.

Les versions :

The Mutiny of the Bounty (1916) de l’australien Raymond Longford

In the Wake of the Bounty (1933) de l’australien Charles Chauvel avec Errol Flynn (son premier film)

Les révoltés du Bounty (Mutiny on the Bounty, 1935) de Frank Lloyd avec Charles Laughton et Clark Gable

Les révoltés du Bounty (Mutiny on the Bounty, 1962) de Lewis Milestone avec Marlon Brando et Trevor Howard (film qui faillit couler la MGM…)

Le Bounty (The Bounty, 1984) de Roger Donaldson avec Mel Gibson et Anthony Hopkins