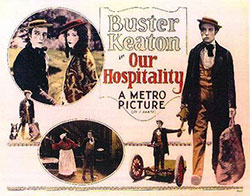

Titre original : Our hospitality

Les lois de l’hospitalité est le second long métrage de Buster Keaton. Profitant d’une certaine vogue pour ce type d’histoires, il prend pour base une querelle entre deux familles qui eut lieu au siècle précédent et qui fit plusieurs morts. D’une histoire à priori tragique, il va faire un grand film comique

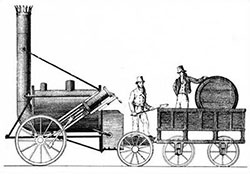

Les lois de l’hospitalité est le second long métrage de Buster Keaton. Profitant d’une certaine vogue pour ce type d’histoires, il prend pour base une querelle entre deux familles qui eut lieu au siècle précédent et qui fit plusieurs morts. D’une histoire à priori tragique, il va faire un grand film comique  où il interprète un jeune homme qui revient dans son village natal et qui va être pourchassé par les membres d’une famille rivale. Après un court prologue, l’humour est constamment présent par petites touches. Passionné par les trains, Buster Keaton a reconstitué un trajet en train de 1830. Si beaucoup d’éléments sont assez farfelus (l’humour joue beaucoup avec les rails), la réplique de la locomotive et des wagons est quant à elle minutieuse (1). Le voyage est en tout cas pittoresque… L’autre moment fort du film est la scène dans les rapides où Buster Keaton prit (comme toujours) des risques insensés (2).

où il interprète un jeune homme qui revient dans son village natal et qui va être pourchassé par les membres d’une famille rivale. Après un court prologue, l’humour est constamment présent par petites touches. Passionné par les trains, Buster Keaton a reconstitué un trajet en train de 1830. Si beaucoup d’éléments sont assez farfelus (l’humour joue beaucoup avec les rails), la réplique de la locomotive et des wagons est quant à elle minutieuse (1). Le voyage est en tout cas pittoresque… L’autre moment fort du film est la scène dans les rapides où Buster Keaton prit (comme toujours) des risques insensés (2).  Le résultat est, il est vrai, franchement spectaculaire. Natalie Talmadge était alors la femme de Keaton, le bébé du début du film est le leur et le mécanicien de la locomotive est Jo Keaton, le père de Buster. L’ensemble est à la fois amusant, charmant, bucolique, époustouflant. Les lois de l’hospitalité est indéniablement à ranger parmi les tous meilleurs films de « l’homme qui ne rit jamais ».

Le résultat est, il est vrai, franchement spectaculaire. Natalie Talmadge était alors la femme de Keaton, le bébé du début du film est le leur et le mécanicien de la locomotive est Jo Keaton, le père de Buster. L’ensemble est à la fois amusant, charmant, bucolique, époustouflant. Les lois de l’hospitalité est indéniablement à ranger parmi les tous meilleurs films de « l’homme qui ne rit jamais ».

Note : ![]()

Acteurs: Buster Keaton, Natalie Talmadge, Joe Roberts, Ralph Bushman, Craig Ward

Voir la fiche du film et la filmographie de Buster Keaton sur le site imdb.com.

(1) La locomotive est une réplique de la première locomotive anglaise, la « Rocket ». Keaton a choisi cette locomotive anglaise plutôt qu’une américaine à cause de sa forme très pittoresque. A noter aussi que la réplique de la draisienne (vélo sans pédale), que Keaton utilise au début du film, était si parfaite qu’elle fut ensuite exposée au musée Smithsonian.

(1) La locomotive est une réplique de la première locomotive anglaise, la « Rocket ». Keaton a choisi cette locomotive anglaise plutôt qu’une américaine à cause de sa forme très pittoresque. A noter aussi que la réplique de la draisienne (vélo sans pédale), que Keaton utilise au début du film, était si parfaite qu’elle fut ensuite exposée au musée Smithsonian.

(2) Certaines scènes ont été tournées en décors réels. Dans la scène où Buster Keaton est emporté par les rapides, un accident de tournage faillit lui coûter la vie. Le filin de sécurité s’est rompu et il a alors réellement été emporté par les flots. Il n’a du son salut qu’à des branches auxquelles il put s’accrocher plus loin. Le tournage fut arrêté plusieurs mois, le temps qu’il se remette de ses nombreuses contusions et blessures contre les cailloux. La scène a été gardée, elle est présente dans le film.

Plus tard, en studios, il perdit connaissance lors de la scène où il est suspendu à une corde au sommet de la cascade. Il fallu une intervention pour lui vider les poumons qui étaient plein d’eau.