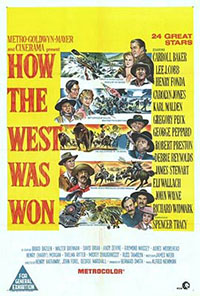

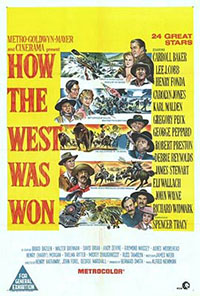

Titre original : « How the West was won »

Lui :

Lui :

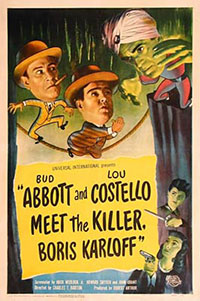

Film à grand spectacle avec une pléiade d’acteurs connus (24, annonce fièrement l’affiche ci-contre), La conquête de l’Ouest était surtout conçu pour promouvoir le procédé Cinerama, système qui utilise trois caméras et trois projecteurs pour produire une image géante et panoramique. L’histoire est une sorte de saga familiale en cinq grands épisodes de la conquête de l’Ouest : le voyage par bateau et radeau d’une famille, les grands convois de caravanes, la Guerre de Sécession, l’installation du chemin de fer, les hors-la-loi. Comme on peut s’y attendre, le film exalte les grandes valeurs américaines. Etonnamment, c’est l’épisode dirigé par John Ford qui est le plus faible : mal construit et confus, il semble bâclé, plutôt indigne de ce réalisateur. Hathaway, en revanche, signe trois épisodes efficaces et solides. Les personnages sont assez forts et l’histoire est prenante. L’épisode sur les trains, signé George Marshall, réalisateur habituellement assez inégal, est assez remarquable avec plusieurs scènes spectaculaires. Ce grand spectacle reste efficace sur écran classique : visuellement, la mise à plat de l’image Cinérama donne une impression de très grand angle (presque un effet de ‘fisheye’) et les jointures entre les trois parties d’écran sont souvent visibles, sans que ces défauts soient trop gênants. Cela donne juste une certaine étrangeté à l’ensemble.

Note :

Acteurs: James Stewart, Carroll Baker, Gregory Peck, Henry Fonda, Debbie Reynolds, Richard Widmark, George Peppard, Karl Malden, Robert Preston, Thelma Ritter

Voir la fiche du film et la filmographie de Henry Hathaway sur le site imdb.com.

Voir les autres films de Henry Hathaway chroniqués sur ce blog…

Voir les autres films de John Ford chroniqués sur ce blog…

Voir les autres films de George Marshall chroniqués sur ce blog…

Les cinq segments :

1. The Rivers (Les rivières) par Henry Hathaway

2. The Plains (Les plaines) par Henry Hathaway

3. The Civil War (La guerre civile) par John Ford

4. The Railroad (Le chemin de fer) par George Marshall

5. The Outlaws (Les hors-la-loi) par Henry Hathaway

Les 24 acteurs de premier plan :

Carroll Baker, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones, Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, Eli Wallach, John Wayne, Richard Widmark, Brigid Bazlen, Walter Brennan, David Brian, Andy Devine, Raymond Massey, Agnes Moorehead, Harry Morgan, Thelma Ritter, Mickey Shaughnessy, Russ Tamblyn, Spencer Tracy.

(Certains comme John Wayne, Eli Wallach ou Raymond Massey ont un rôle extrêmement réduit et Spencer Tracy est le narrateur).

Remarque :

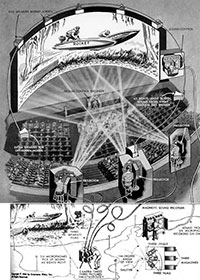

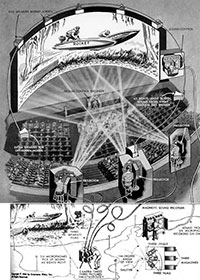

Le procédé Cinerama a commencé à être exploité en 1952. Il consistait à utiliser une triple caméra avec trois objectifs divergents et de projeter ces trois images sur un écran géant arrondi. Le champ de vision était de l’ordre de 146° (soit l’équivalent d’un objectif de 5mm environ). Le son utilisait six canaux.

Le procédé Cinerama a commencé à être exploité en 1952. Il consistait à utiliser une triple caméra avec trois objectifs divergents et de projeter ces trois images sur un écran géant arrondi. Le champ de vision était de l’ordre de 146° (soit l’équivalent d’un objectif de 5mm environ). Le son utilisait six canaux.

(Cliquer sur l’image ci-contre)

Les deux principaux problèmes étaient :

– les jointures entre les images qui restaient visibles et que, bien souvent, on tentait de masquer en plaçant un objet comme un arbre, un coin de bâtiment, à cet endroit. Un personnage ne pouvait donc rester sur une jointure

– les problèmes de parallaxe : un personnage, regardant un endroit situé dans une autre image, donnait l’impression de regarder un peu au-dessus. Donc en pratique, pour le tournage de ce film, les acteurs devaient regarder un tiers en avant de leur interlocuteur et légèrement vers la caméra pour que le résultat soit satisfaisant!

Trop contraignant, le procédé ne perdura pas. Seuls dix films ont été tournés avec ce système, huit sont des documentaires destinés à promouvoir le procédé. Les deux seuls films tournés en Cinerama, tous deux de 1962, sont La conquête de l’Ouest et Les Amours Enchantées (The Wonderful World of the Brothers Grimm) de Henry Levin et Georges Pal.

Lui :

Lui :![]()