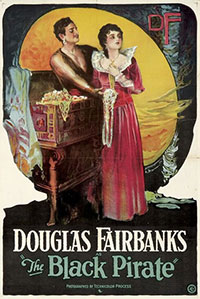

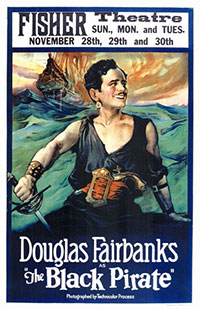

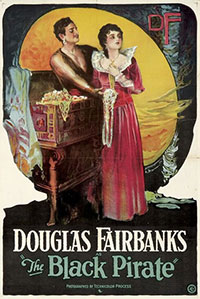

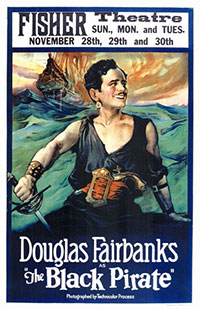

Titre original : « The Black Pirate »

Lui :

Lui :

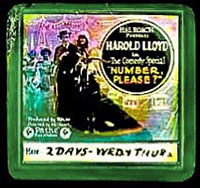

(film muet) Le pirate noir reste dans l’histoire du cinéma comme le premier long métrage tourné entièrement en Technicolor (1). Alors au sommet de sa gloire, Douglas Fairbanks a mis d’énormes moyens pour produire ce projet dont il écrivit lui-même le scénario (sous le pseudonyme d’Elton Thomas). L’histoire est celle d’un duc qui, pour venger son père tué par les pirates, prend la tête de la bande pour mieux les livrer à la justice. Cette histoire permet d’utiliser les formidables qualités acrobatiques de Douglas Fairbanks, l’acteur le plus athlétique avec Buster Keaton du cinéma muet (et même de toute l’histoire du cinéma). Certaines cascades sont époustouflantes, notamment quand il prend un navire d’assaut à lui tout seul (2).  Le Pirate Noir est « Le » film du Douglas Fairbanks légendaire, bondissant, plein d’ardeur, de charme et d’optimisme, qui accomplit des prouesses qui nous soulèvent le coeur. Ce qu’il fait ici est unique dans l’histoire du cinéma. Les couleurs sont assez belles, à part dans quelques passages qui ont moins bien vieilli où les teintes brun-rouges dominent. Le Pirate Noir est surtout un grand spectacle, le scénario en lui-même est assez simple et se déroule dans peu de lieux (3). Le côté animal du comportement des pirates est bien rendu, que ce soit dans leurs actes ou dans leur multitude grouillante. Grâce à ses qualités spectaculaires, le film rencontra un grand succès. United Artists sortit également une copie en noir et blanc qui fut longtemps la seule visible. Ce n’est qu’en 1975 que la version couleur, restaurée, fut à nouveau visible. Le Pirate Noir est un film qu’il faut voir en couleurs (4).

Le Pirate Noir est « Le » film du Douglas Fairbanks légendaire, bondissant, plein d’ardeur, de charme et d’optimisme, qui accomplit des prouesses qui nous soulèvent le coeur. Ce qu’il fait ici est unique dans l’histoire du cinéma. Les couleurs sont assez belles, à part dans quelques passages qui ont moins bien vieilli où les teintes brun-rouges dominent. Le Pirate Noir est surtout un grand spectacle, le scénario en lui-même est assez simple et se déroule dans peu de lieux (3). Le côté animal du comportement des pirates est bien rendu, que ce soit dans leurs actes ou dans leur multitude grouillante. Grâce à ses qualités spectaculaires, le film rencontra un grand succès. United Artists sortit également une copie en noir et blanc qui fut longtemps la seule visible. Ce n’est qu’en 1975 que la version couleur, restaurée, fut à nouveau visible. Le Pirate Noir est un film qu’il faut voir en couleurs (4).

Note :

Acteurs: Douglas Fairbanks, Billie Dove, Anders Randolf, Donald Crisp, Sam De Grasse

Voir la fiche du film et la filmographie de Albert Parker sur le site IMDB.

(1) D’autres films comportaient des séquences en Technicolor avant lui toutefois et Toll of the Sea (1922) est le premier film moyen-métrage entièrement en Technicolor. Il s’agit d’un Technicolor à 2 composantes (ici vert et brun) obligeant à utiliser deux pellicules qui étaient ensuite fusionnées. La pellicule finale étant plus épaisse, les difficultés de projection firent que le procédé fut provisoirement abandonné malgré le succès populaire. La possibilité de ne travailler qu’avec une seule pellicule vint plus tard. Le premier film en Technicolor à 3 composantes (rouge, vert, bleu) fut Becky Sharp de Robert Mamoulian en 1935.

Pour en savoir plus, voir le (passionnant) site WidescreenMuseum …

(2) 80 ans plus tard, on se perd encore en conjectures pour deviner comment a été réalisée l’une des cascades les plus célèbres de Douglas Fairbanks : tout en haut du mât, il plante son épée dans la toile de la voile et se laisse glisser jusqu’au bas, éventrant ainsi la voile sur toute sa hauteur.

(3) A noter que tout le film a été tourné en studio pour avoir une meilleure stabilité des couleurs.

(4) Certaines scènes perdent d’ailleurs leur impact en noir et blanc : par exemple, au début du film, une des victimes des pirates avale une bague plutôt que d’avoir à la livrer. Le chef des pirates l’ayant réperé ordonne à l’un de ses hommes d’aller la récupérer. L’homme revient quelques secondes plus tard avec la bague. En noir et blanc, la scène n’est pas très frappante. En couleurs, l’homme revient avec le sabre, le bras et même le torse couverts de sang rouge… C’est épouvantable!

Anecdote (ou légende…) :

Mary Pickford refusa de laisser Billie Dove tourner la scène du baiser avec Douglas Fairbanks. Ce serait donc elle qui aurait joué la scène après avoir endossé le costume de Billie Dove… (Cette anecdote peut toutefois avoir été inventée de toutes pièces pour la promotion du film car rien n’est visible à l’écran.)

Lui :

Lui :![]()