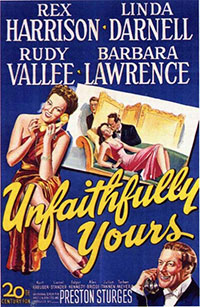

Titre original : « Unfaithfully Yours »

Lui :

Lui :

Au retour d’une tournée, un célèbre chef d’orchestre anglais, très épris de sa femme, apprend que celle-ci l’a probablement trompé pendant son absence. Après une première réaction d’incrédulité, il est pris de jalousie… Infidèlement vôtre est un film très original par plusieurs aspects. Le film de Preston Sturges mêle de façon inhabituelle comédie et drame. L’humour est très présent et sous plusieurs formes. Le début évoque les comédies des années trente (les « screwball comedies ») alors que, dans la dernière partie, l’humour est plus proche de l’humour des films muets (« slapstick ») ; cette partie est d’ailleurs presque dénuée de paroles, tout en étant copieusement bruitée. La partie centrale est assez unique en son genre : pendant un concert, nous entrons dans les pensées du chef d’orchestre qui imagine trois scénarios différents de l’après-concert, l’explication avec sa femme. Ces trois scénarios sont très différents car ils collent à la musique qui le met dans un état d’esprit particulier. Rex Harrison, dans un style très anglais et sûr de lui, utilise tout son registre pour passer de la comédie au drame. Linda Darnell apporte quant à elle beaucoup de charme. Globalement, Infidèlement vôtre évoque les films de Lubitsch. Le film dérouta le public et la critique de l’époque du fait du mélange des genres et de son caractère inhabituel. Il apparaît bien plus intéressant aujourd‘hui, car très original.

Note : ![]()

Acteurs: Rex Harrison, Linda Darnell, Kurt Kreuger, Lionel Stander

Voir la fiche du film et la filmographie de Preston Sturges sur le site IMDB.

Voir les autres films de Preston Sturges chroniqués sur ce blog…

Remarques :

Les trois morceaux joués :

1) L’ouverture de Semiramis de Rossini

2) L’ouverture de Tannhaüser de Wagner

3) Francesca da Rimini de Tchaikovsky

Le scénario est de Preston Sturges lui-même, une idée qui remonte à ses débuts et qu’il a même proposée à Lubitsch dans les années trente.