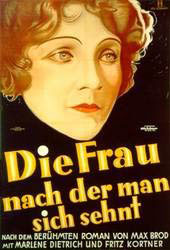

Titre original : « Die Frau, nach der man sich sehnt »

Autre titre français : « La femme que l’on désire »

Titre américain : « Three loves »

Lui :

Lui :

(film muet) L’énigme est le premier film où Marlene Dietrich tient un rôle de premier plan. Elle n’est pas encore en tête d’affiche mais c’est bien elle qui au centre de cette histoire de triangle amoureux et de femme fatale. C’est l’adaptation d’un roman à succès de Max Brod. Alors qu’il vient d’épouser une riche héritière, le jeune Henry tombe amoureux d’une femme qu’il rencontre dans le train qui les emporte en lune de miel. Cette femme est accompagnée d’un homme plus âgé qu’elle et qui semble la tenir sous sa coupe. Die Frau, nach der man sich sehnt est une belle surprise car le film se révèle de très bonne facture. Tout d’abord, il y a Marlene Dietrich dont la présence à l’écran est assez renversante. En visionnant ce film, on se dit qu’il n’est guère étonnant qu’elle soit devenue une telle star par la suite : même si son personnage de femme fatale n’est pas encore très élaboré ou sophistiqué, tout est déjà là… Ensuite, Kurt Bernhardt parvient à créer une véritable atmosphère et une indéniable tension par un joli jeu de camera et grâce à la superbe photographie de Curt Courant. Certains plans reposent sur des belles trouvailles : on admirera la première apparition de Marlène Dietrich au travers d’une fenêtre de train partiellement couverte de cristaux de glace, tout comme le jeu avec les miroirs et le rythme endiablé des scènes de fête. C’est un film très méconnu qui a été heureusement parfaitement restauré par la Fondation Murnau.

Note : ![]()

Acteurs: Marlene Dietrich, Fritz Kortner, Uno Henning

Voir la fiche du film et la filmographie de Curtis Bernhardt sur le site IMDB.

Voir les autres films de Curtis Bernhardt chroniqués sur ce blog…

Remarques :

1) Le suèdois Uno Henning, qui ressemble étonnamment à Gary Cooper jeune, n’a que peu tourné. Fritz Kortner est plus connu pour avoir tourné avec Louise Brooks dans Loulou.

2) Le film est d’autant plus méconnu que Marlene Dietrich a toujours fait le black-out total sur toute sa carrière avant sa première rencontre avec von Sternberg (pour l’Ange Bleu en 1930), inventant au fil des ans mille versions différentes de cette rencontre mais restant inflexible sur le fait que von Sternberg l’avait découverte.

Voici ce qu’elle écrit dans son autobiographie : « Mes soi-disant « biographes » se plaisent à publier une longue liste de films tournés par moi en ces années-là et dont, paraît-il, j’aurais été la vedette. C’est faux. »

Il paraît toutefois probable que von Sternberg a remarqué Marlene dans ce film.

3) Kurt Bernhard prendra le prénom de Curtis à son arrivée à Hollywood à la fin des années trente (après un passage par la France).