Lui :

Lui :

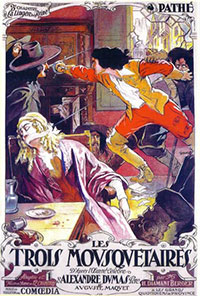

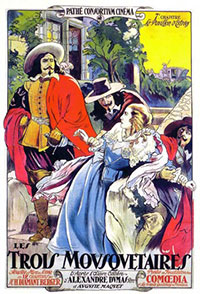

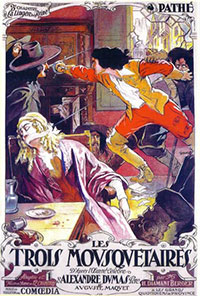

(Film muet à épisodes de 12 x 60 mn réédité en 14 x 26 mn) Cette version française des Trois mousquetaires est sortie presque simultanément à la version américaine avec Douglas Fairbanks (1). Elles sont très différentes l’une de l’autre, ne serait-ce que par le format. Le jeune (25 ans) Henri Diamant-Berger choisit d’en faire un film à épisodes, format qui avait été extrêmement populaire quelques années auparavant, notamment avec les feuilletons de Louis Feuillade. Il réussit à obtenir un très gros budget de 2,5 millions de francs de la part de Pathé pour réaliser une production ambitieuse.

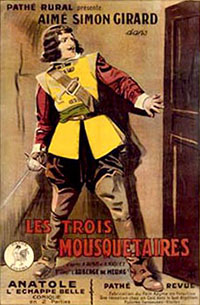

Longtemps considéré comme perdu, le film a été récemment restauré. Il est un peu difficile de juger le film car il a été profondément modifié lors de cette restauration (2), mais une chose est sûre, cette adaptation est très fidèle au roman d’Alexandre Dumas. La reconstitution est soignée et fait intervenir de nombreux lieux et de nombreux figurants. La réalisation est plutôt classique mais solide et bien maitrisée. Aimé Simon-Girard, acteur réputé de théâtre dont c’est ici la première appartition à l’écran, manque hélas souvent de présence et son jeu d’expressions de visage est certainement trop réduit pour donner une vraie dimension à son personnage.

Longtemps considéré comme perdu, le film a été récemment restauré. Il est un peu difficile de juger le film car il a été profondément modifié lors de cette restauration (2), mais une chose est sûre, cette adaptation est très fidèle au roman d’Alexandre Dumas. La reconstitution est soignée et fait intervenir de nombreux lieux et de nombreux figurants. La réalisation est plutôt classique mais solide et bien maitrisée. Aimé Simon-Girard, acteur réputé de théâtre dont c’est ici la première appartition à l’écran, manque hélas souvent de présence et son jeu d’expressions de visage est certainement trop réduit pour donner une vraie dimension à son personnage.

Le rythme est marqué par les scènes d’action, régulièrement réparties. Malgré la longueur de l’ensemble, on ne s’ennuie pas une seconde. A l’époque, cette série eut un très grand succès. Henri Diamant-Berger tournera dès l’année suivante la suite, 20 ans après. Il fera aussi une version parlante des Trois mousquetaires en 1932.

Note :

Acteurs: Aimé Simon-Girard, Henri Rollan, Charles Martinelli, Pierre de Guingand, Pierrette Madd, Jeanne Desclos, Claude Mérelle, Armand Bernard, Édouard de Max

Voir la fiche du film et la filmographie de Henri Diamant-Berger sur le site IMDB.

(1) Henri Diamant Berger dit, dans ses mémoires, avoir contacté Douglas Fairbanks pour interpréter le rôle principal. L’acteur aurait refusé car, d’une part, il ne voulait jouer dans un film à épisodes et, d’autre part, il ne voulait tourner qu’à Hollywood. (Voir la présentation de la version américaine des Trois mousquetaires)

(1) Henri Diamant Berger dit, dans ses mémoires, avoir contacté Douglas Fairbanks pour interpréter le rôle principal. L’acteur aurait refusé car, d’une part, il ne voulait jouer dans un film à épisodes et, d’autre part, il ne voulait tourner qu’à Hollywood. (Voir la présentation de la version américaine des Trois mousquetaires)

(2) Réalisée par Jérôme et Guillaume Diamant Berger, descendants du réalisateur, la restauration a été faite dans l’optique de moderniser le film. Partant d’une version anglaise retrouvée, les intertitres ont été supprimés pour être remplacés par une voix off (Patrick Préjean) et des sous-titres, la segmentation a été revue pour correspondre aux normes actuelles de la télévision (de 12 épisodes de 60 minutes, on est passé à 14 épisodes de 26 minutes), des bruitages ont été rajoutés et une nouvelle musique a été composée.

Ces choix sont assez discutables : supprimer les intertitres oblige à mettre bout à bout des scènes qui n’étaient pas prévues pour être enchaînées et change le rythme, ajouter des sous-titres explicatifs empêchent de « lire » sur les visages les expressions des acteurs, modifier le nombre et la durée des épisodes est franchement du domaine de la mutilation… En outre, le passage de 720 minutes à 360 ne peut s’expliquer par la suppression des intertitres et des résumés de début d’épisode, de nombreuses scènes ont probablement été supprimées. En revanche, l’ajout de bruitages (qui, j’avoue, me faisait très peur à priori) est plutôt réussi car intelligemment fait, avec parcimonie. La nouvelle musique est parfaite et colle très bien à l’image.

Ces choix sont assez discutables : supprimer les intertitres oblige à mettre bout à bout des scènes qui n’étaient pas prévues pour être enchaînées et change le rythme, ajouter des sous-titres explicatifs empêchent de « lire » sur les visages les expressions des acteurs, modifier le nombre et la durée des épisodes est franchement du domaine de la mutilation… En outre, le passage de 720 minutes à 360 ne peut s’expliquer par la suppression des intertitres et des résumés de début d’épisode, de nombreuses scènes ont probablement été supprimées. En revanche, l’ajout de bruitages (qui, j’avoue, me faisait très peur à priori) est plutôt réussi car intelligemment fait, avec parcimonie. La nouvelle musique est parfaite et colle très bien à l’image.

Ce n’est donc pas à proprement parler une restauration du film d’Henri Diamant Berger que ses descendants ont réalisée mais plutôt une transformation car ils en ont profondément changé la nature. « Le cinéma muet, cela m’ennuie profondément » dit l’un d’eux… cette phrase explique beaucoup. Certes, on pourra toujours souligner que de tels projets permettent de donner une nouvelle vie à des films qui autrement resteraient enfouis et ignorés… mais ce genre de transformation pose un problème de fond : s’ils se multipliaient, on perdrait la vraie trace d’une des plus grandes époques du cinéma.

|

Les 12 épisodes originaux : …………

(12 x 60 mn)

|

Les 14 épisodes de la version restaurée :

(14 x 26 mn)

|

|

1. L’auberge de Meung

2. Les mousquetaires de M. de Tréville

3. La lingère du Louvre

4. Pour l’honneur de la Reine

5. Les ferrets de diamant

6. Le Bal des Echevins

7. Le Pavillon d’Estrées

8. L’auberge du Colombier Rouge

9. Le bastion de Saint-Gervais

10. La Tour de Sportmouth

11. Le couvent de Béthune

12. La Cabane de la Lys

|

1. L’auberge de Meung

2. Les mousquetaires de M. de Tréville

3. La lingère du Louvre

4. Pour l’honneur de la Reine

5. Les ferrets de diamant (1e partie)

6. Les ferrets de diamant (2e partie)

7. Le Bal des Echevins

8. Le Pavillon d’Estrées

9. Les conquêtes de D’Artagnan

10. L’auberge du Colombier Rouge

11. Le conseil des mousquetaires

12. Milady prisonnière

13. Le couvent de Béthune

14. La vengeance des mousquetaires

|

Versions chroniquées sur ce blog :

1921: The Three Musketeers de Fred Niblo (USA, 119 mn) avec Douglas Fairbanks

1921: Les Trois Mousquetaires de Henri Diamant-Berger (France, 720 mn) avec Aimé Simon-Girard

1922: L’Étroit Mousquetaire de Max Linder (USA, 58 mn) avec Max Linder (parodie)

1948: The Three Musketeers de George Sidney (USA) avec Lana Turner et Gene Kelly

1961: Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie (France) avec Gérard Barray et Mylène Demongeot (2 films)

1973: Les Trois Mousquetaires de Richard Lester (USA) avec Michael York et Raquel Welch (3 films)

1993: Les Trois Mousquetaires de Stephen Herek (USA) avec Chris O’Donnell

2023: Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan de Martin Bourboulon (France) avec François Civil (2 films)

Lui :

Lui : Toute la seconde moitié du film est basée sur une histoire assez complexe, mais réglée au cordeau, de couples qui s’entrecroisent, où chacun soupçonne l’autre d’infidélité. C’est très bien mis en place et développé. On admirera les délirants mécanismes qui transforment un salon d’essayage de haute-couture en pièce de rendez-vous galants où l’on peut boire illégalement. Be My Wife témoigne de la formidable inventivité de Max Linder. C’est une grande chance de pouvoir le voir aujourd’hui dans son intégralité.

Toute la seconde moitié du film est basée sur une histoire assez complexe, mais réglée au cordeau, de couples qui s’entrecroisent, où chacun soupçonne l’autre d’infidélité. C’est très bien mis en place et développé. On admirera les délirants mécanismes qui transforment un salon d’essayage de haute-couture en pièce de rendez-vous galants où l’on peut boire illégalement. Be My Wife témoigne de la formidable inventivité de Max Linder. C’est une grande chance de pouvoir le voir aujourd’hui dans son intégralité.![]()