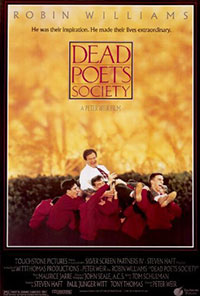

Titre original : « Dead Poets Society »

En 1959 aux États-Unis, Todd Anderson, un garçon timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton dans l’État du Vermont, réputée pour être l’une des plus fermées et austères du pays. Il y rencontre M. Keating, un professeur de littérature anglaise aux pratiques pédagogiques plutôt originales…

En 1959 aux États-Unis, Todd Anderson, un garçon timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton dans l’État du Vermont, réputée pour être l’une des plus fermées et austères du pays. Il y rencontre M. Keating, un professeur de littérature anglaise aux pratiques pédagogiques plutôt originales…

Le Cercle des poètes disparus est un film américain écrit par Tom Schulman et réalisé par Peter Weir. Le film a connu un grand succès international à sa sortie, plébiscité par toute une génération (et même plus) en faisant souffler un vent de liberté. Le récit prône l’art de profiter du moment présent (« carpe diem ») et le développement de la personnalité en refusant tout conformisme. Revu avec du recul, le propos paraît certes un peu simpliste et les procédés hollywoodiens sont très visibles mais le film garde sa fraîcheur de ton, son esprit de liberté toujours bienvenu. L’interprétation est parfaite.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd

Voir la fiche du film et la filmographie de Peter Weir sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Peter Weir chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Peter Weir…

Robin Williams et Robert Sean Leonard et Ethan Hawke dans Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir.

Robin Williams et Robert Sean Leonard et Ethan Hawke dans Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir.

(de g. à d.) Gale Hansen, Allelon Ruggiero, Robin Williams, Ethan Hawke, Dylan Kussman, James Waterston, Robert Sean Leonard (en bas) et Josh Charles.

(de g. à d.) Gale Hansen, Allelon Ruggiero, Robin Williams, Ethan Hawke, Dylan Kussman, James Waterston, Robert Sean Leonard (en bas) et Josh Charles.

Photo publicitaire pour Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir.

À la sortie du film, j’étais en classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieur et constituais donc forcément un « public » particulièrement concerné et réceptif. Pour être honnête, il faut dire que j’étais déjà largement réfractaire aux normes et aux prétentions de la « prépa », où j’évoluais avec une certaine distanciation, donc le Cercle des poètes disparus ne m’a pas vraiment chamboulé, mais j’avais beaucoup aimé, découvrant notamment le poète Walt Whitman (je connaissais déjà un peu Henry David Thoreau). Surtout, et c’est cela qui m’a alors marqué, mon meilleur ami en avait été réellement bouleversé, le film lui a réellement ouvert les yeux et l’a fait évoluer. Je confirme l’effet puissant qu’il a eu sur toute une génération. Ce fut un choc pour certains (sans doute surtout les jeunes hommes, probablement moins sur les jeunes femmes).

Le revoyant 36 ans plus tard, je suis bien sûr moins poreux aux effets générationnels, mais je maintiens mon appréciation très positive. Je ne le trouve finalement même pas si hollywoodien que ça, et je note la qualité d’écriture des personnages, entre le « collègue rigide et critique qui sympathise quand même avec Keating » et les adolescents qui ont tous des personnalités assez fines et subtiles. Aucun jeune de la bande d’amis n’est monolithique, tous nous surprennent légèrement par moments, mais sans invraisemblance, juste parce qu’ils ont une épaisseur crédible. Évidemment, Robert Sean Leonard est le plus impressionnant par la qualité de son jeu et sa capacité à faire vivre ce jeune homme brillant, à la fois leader du groupe plein d’audace et d’autorité naturelle… et fils écrasé par son père et ne sachant pas comment lui échapper. Mais j’ai aussi beaucoup aimé le caïd provocateur mais finalement sensible et très sympathique interprété par Gale Hansen, ou l’insoucieux aristocrate dévoré par son amour joué par Josh Charles. Rien à redire au jeu d’Ethan Hawke dans le rôle du jeune adolescent fragile et timide qui s’affermit peu à peu, mais il est plus simple et prévisible.

Et puis il est si agréable de retrouver Robin Williams dans l’un de ses rares rôles sobres et dramatiques (il y excellait à chaque fois, dommage qu’il ait préféré jouer presque exclusivement des rôles exhubérants et comiques).

Seuls les parents et l’encadrement de l’école sont monolithiques et caricaturaux, mais leur rigidité était sans doute nécessaire pour dresser le « cadre » permettant l’expression du propos.

Quoi qu’il en soit, je ne dirais pas que sur le fond « le propos est simpliste » car le sujet traité me paraît au contraire extrêmement important, rarement compris et généralement bêtement négligé voire méprisé. Je vous rejoins sur le fait que le film le développe de façon assez simple, presque trop explicite, un peu « au pied de la lettre ». Mais est-il vraiment possible de l’illustrer autrement ? La fin nuance tout cela, en montrant que chacun progresse à sa manière (certains pas du tout) et que cette philosophie de la vie n’est pas sans conséquences. Était-ce la bonne chose à faire ? Le doute demeure, mais des esprits ont conquis leur liberté — au moins partiellement, au moins pour un temps.

————–

NB : À la fraîcheur de cette nouvelle vision du film, je me permets de rectifier l’ordre de la légende de votre photo.

Même si l’on met de côté le fait qu’il est difficile de choisir à quel moment citer Robert Sean Leonard puisqu’il est exactement en dessous de James Waterston, l’ordre des derniers noms ne colle pas.

Nous avons donc :

– en bas à droite Robert Sean Leonard,

– en haut de gauche à droite : Gale Hansen, Allelon Ruggiero, Robin Williams, Ethan Hawke, Dylan Kussman, James Waterston, Josh Charles.

Merci pour votre commentaire et de m’avoir signalé l’erreur sur les noms en légende. C’est corrigé…