Lui :

Lui :

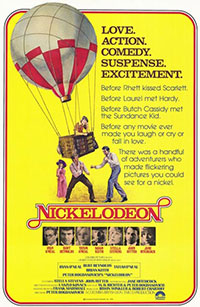

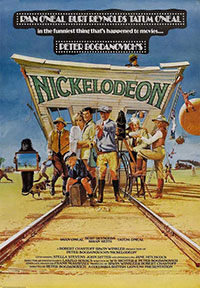

Ancien critique cinématographique et grand amoureux du septième art, Peter Bogdanovich rend hommage aux premières années du cinéma, l’époque où les Nickel Odéons (1) avaient un besoin démesuré en petits films rapidement tournés. Il rend aussi hommage à l’humour de type « slapstick » des comédies de Mack Sennett car toute la première partie de son film est dans cette veine de comédie, une partie qui n’est pas exempte de longueurs et de répétitions. Nickelodeon est plus réussi dans son aspect de reconstitution, nous pouvons ainsi voir opérer une petite équipe qui enchaîne les tournages avec des scénarios écrits à la va-vite et rafistolés en cours de route. Ce petit côté documentaire trouve son point d’orgue dans la reconstitution de la première projection de Naissance d’une Nation avec orchestre et bruiteurs tirant des coups de feu en direct. C’est cela qui rend Nickelodeon finalement très intéressant. Le film n’eut aucun succès et Bogdanovich s’interrompit de tourner pendant deux à trois ans.

Note : ![]()

Acteurs: Ryan O’Neal, Burt Reynolds, Tatum O’Neal, Brian Keith, Stella Stevens, John Ritter, Jane Hitchcock

Voir la fiche du film et la filmographie de Peter Bogdanovich sur le site IMDB.

Voir les autres films de Peter Bogdanovich chroniqués sur ce blog…

Remarques :

Le film de Peter Bogdanovich est dédié à Allan Dwan, réalisateur sur lequel il a écrit un livre en 1971. Allan Dwan aurait tourné plus de 1400 films. Il était encore vivant (91 ans) en 1976.

(1) Les Nickel Odéons sont de petites salles de cinéma qui connurent un énorme succès entre 1905 et 1915 aux Etats Unis. On en comptait plus de 10 000.  Le prix d’entrée était un nickel (pièce de 5 cents). Ce faible prix permit leur explosion, elles ne désemplissaient pas.

Le prix d’entrée était un nickel (pièce de 5 cents). Ce faible prix permit leur explosion, elles ne désemplissaient pas.

Toutes ces salles avaient besoin de films régulièrement renouvelés. Un groupe de producteurs mené par Thomas Edison tenta de monopoliser le marché grâce à une série de brevets sur les caméras et les projecteurs. Cette « Patents Company », surnommée « The Trust », faisait la chasse aux producteurs indépendants (l’un d’eux était l’allemand Carl Lemmle, montré dans le film) en utilisant parfois des méthodes brutales, détruisant caméras et laboratoires. Pour leur échapper, des producteurs indépendants décidèrent d’aller s’installer à l’autre bout du pays, en Californie, s’éloignant ainsi le plus possible du New Jersey qui était alors le centre névralgique du cinéma.