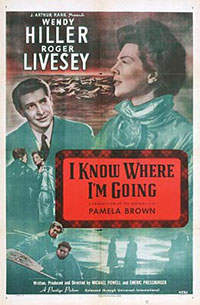

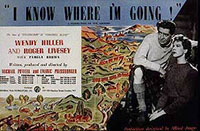

Titre original : « I know where I’m going! »

Lui :

Une jeune femme ambitieuse se rend en Ecosse, dans les Iles Hébrides, où elle doit épouser un millionnaire plus âgé qu’elle. Parvenue sur une première île, le mauvais temps l’empêche de continuer vers l’île de sa destination. Elle doit attendre… Je sais où je vais mêle habilement une histoire romantique avec une certaine satire sociale et un aspect presque documentaire sur la vie dans les îles d’Ecosse. Citadine sûre d’elle (comme l’indique le titre), cette jeune femme ambitieuse va voir ces certitudes ébranlées par le monde qu’elle découvre, qui n’a pas du tout les mêmes valeurs que le monde urbain d’où elle vient : il semble fonctionner sur des principes plus profonds. En quelque sorte, Je sais où je vais met en relief l’opposition entre le monde artificiel et vénal de la ville et l’authenticité de la nature dans son plus bel appareil. Car, malgré le mauvais temps et des conditions un peu hostiles, le film nous dresse un portrait séduisant de ces îles Hébrides,  un portrait empreint d’authenticité qui met en valeur la Nature et la force de ses éléments. Grâce au talent de Powell et Pressburger, le film est techniquement parfait, le scénario se déroulant avec une grande fluidité. Les deux réalisateurs parviennent même à glisser à de multiples endroits de belles pointes d’humour. Satire sociale et ode à la nature, Je sais où je vais possède un charme qui semble atemporel.

un portrait empreint d’authenticité qui met en valeur la Nature et la force de ses éléments. Grâce au talent de Powell et Pressburger, le film est techniquement parfait, le scénario se déroulant avec une grande fluidité. Les deux réalisateurs parviennent même à glisser à de multiples endroits de belles pointes d’humour. Satire sociale et ode à la nature, Je sais où je vais possède un charme qui semble atemporel.

Note : ![]()

Acteurs: Wendy Hiller, Roger Livesey, Pamela Brown, Finlay Currie

Voir la fiche du film et la filmographie de Michael Powell et de Emeric Pressburger sur le site imdb.com.

Voir les autres films de Michael Powell et Emeric Pressburger chroniqués sur ce blog…

Précisions :

* Le film a été tourné sur l’île de Mull.

* La petite fille de 10 ans qui accueille Wendy Hiller dans la vaste demeure des nouveaux riches est interprétée par… Petula Clark.

* Chose surprenante, même difficile à croire, l’acteur Roger Livesey n’a pas mis les pieds aux Iles Hébrides pour jouer son personnage. L’acteur était en effet tenu par un autre contrat de rester à Londres. Grâce à plusieurs doublures pour les plans éloignés et des jeux de transparence, Michael Powell et Emeric Pressburger sont parvenus à tourner toutes ses scènes en studio à Londres. Même quand on le sait, il est très difficile de le remarquer à l’écran.

* Un documentaire de la BBC a permis de revenir sur les lieux du tournage : I know where I’m going! Revisited de Mark Cousins (1994).

* Il est inévitable de ne pas rapprocher ce film de A l’angle du monde que Michael Powell a tourné 8 ans auparavant sur une petite île des Shetlands et qui avait aussi un aspect documentaire sur la vie dans ces îles (c’était, ceci dit, une île bien plus isolée).