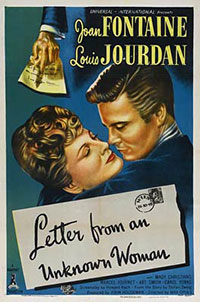

Titre original : « Letter from an unknown woman »

Lui :

Lui :

Il s’agit du deuxième film américain de Max Ophüls et probablement son plus beau. L’histoire se déroule à Vienne en 1900 : alors qu’il est promis à une mort certaine dans un duel le lendemain à l’aube, un homme reçoit la lettre d’une inconnue… Cette adaptation d’un roman de l’autrichien Stefan Zweig est l’histoire d’un amour qui s’est révélé impossible, d’un bonheur qui se dérobe constamment, une histoire belle et tragique que Max Ophüls met en images avec une délicatesse infinie. Avec pour cadre une atmosphère de début de siècle parfaitement reconstituée, il parvient à retranscrire toute la fragilité de ses deux personnages par la sensibilité de sa mise en scène. On remarque en premier la douceur et la fluidité de ses mouvements de caméra ; à ce niveau on ne peut plus parler de fluidité… c’est de grâce dont il s’agit. Certains plans fixes sont tout aussi somptueux par sa façon de cadrer, d’enchaîner les plans. Il se dégage une grande harmonie de son cinéma. Joan Fontaine et Louis Jourdan sont remarquables et donnent beaucoup de profondeur à leur personnage. Le temps ne semble pas avoir de prise sur les grands films : plus de soixante ans après sa sortie, Lettre d’une inconnue reste absolument remarquable par l’élégance de sa mise en scène.

Note : ![]()

Acteurs: Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians, Marcel Journet

Voir la fiche du film et la filmographie de Max Ophüls sur le site IMDB.

Voir les autres films de Max Ophüls chroniqués sur ce blog…

Autres adaptations du même roman de Stefan Zweig :

Une nuit seulement (Only yesterday) de John M. Stahl (1933) avec Margaret Sullivan

Lettre d’une inconnue de Jacques Deray (2001) (TV France 3) avec Irène Jacob

Yi ge mo sheng nu ren de lai xin de la chinoise Xu Jinglei (2004)