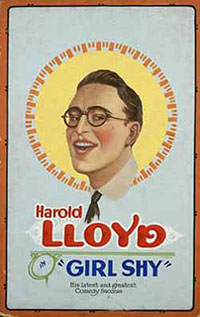

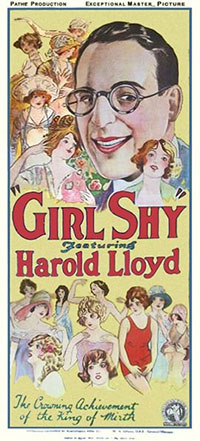

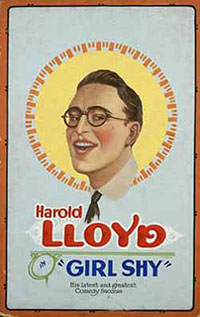

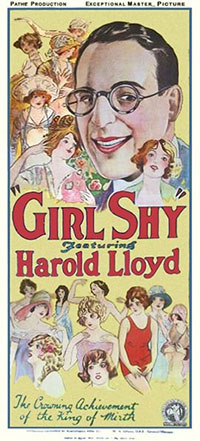

Titre original : « Girl shy »

Lui :

Lui :

Les films d’Harold Lloyd ont toujours des titres français un peu vulgaires… Il faut s’y faire. « Ça te la coupe » fait probablement référence au fait que le héros de Girl shy est très timide face aux filles (comme l’indique le titre anglais) : il se met à bégayer, perd tous ses moyens et, au final, il les évite. Pour compenser, il écrit en secret un livre où il se met dans la peau d’un homme à femmes qui prodigue des conseils pour mieux les séduire… Girl Shy est l’un des films les mieux équilibrés d’Harold Lloyd : il parvient à créer un personnage très attachant, mélange de fragilité et de détermination, qui apporte beaucoup de délicatesse et même une certaine tendresse. Il est aussi, comme toujours, capable d’accomplir de véritables prouesses.  La course finale de Girl Shy est l’une des plus extraordinaires du cinéma. Désireux d’empêcher le mariage de sa bien-aimée avec un arriviste, Harold Lloyd va emprunter un nombre incalculables de véhicules différents, chacun étant plus rapide que le précédent. Tournée en plein jour dans les rues de Los Angeles, cette course est trépidante, l’impression de vitesse y est extrême, on le voit traverser des carrefours à une vitesse ahurissante… Il évite de justesse autos et piétons qui jaillissent devant lui (1). Il y a aussi beaucoup d’inventivité dans les situations ou dans les véhicules qu’il utilise. Mais tout aussi spectaculaire qu’elle soit, cette course folle n’est pas le seul attrait du film. Très complet, Girl Shy est ainsi l’un des tous meilleurs d’Harold Lloyd.

La course finale de Girl Shy est l’une des plus extraordinaires du cinéma. Désireux d’empêcher le mariage de sa bien-aimée avec un arriviste, Harold Lloyd va emprunter un nombre incalculables de véhicules différents, chacun étant plus rapide que le précédent. Tournée en plein jour dans les rues de Los Angeles, cette course est trépidante, l’impression de vitesse y est extrême, on le voit traverser des carrefours à une vitesse ahurissante… Il évite de justesse autos et piétons qui jaillissent devant lui (1). Il y a aussi beaucoup d’inventivité dans les situations ou dans les véhicules qu’il utilise. Mais tout aussi spectaculaire qu’elle soit, cette course folle n’est pas le seul attrait du film. Très complet, Girl Shy est ainsi l’un des tous meilleurs d’Harold Lloyd.

Note :

Acteurs: Harold Lloyd, Jobyna Ralston, Richard Daniels, Carlton Griffin

Voir la fiche du film et la filmographie de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor sur le site IMDB.

Voir les autres films de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor chroniqués sur ce blog…

(1) Rappelons-le que tout est réel. Tout au plus certains passages sont légèrement accélérés. Harold Lloyd accomplissait toutes ses cascades lui-même.

Remarques :

A) La scène où le chariot de Lloyd passe à toute allure au dessus de la camera au sol impressionna si fortement le réalisateur Frank Niblo qu’il décida aussitôt d’incorporer la même scène dans son Ben-Hur (1925) qu’il était en train de tourner. Niblo et Lloyd étaient amis. Niblo invita Lloyd le jour du tournage.

A) La scène où le chariot de Lloyd passe à toute allure au dessus de la camera au sol impressionna si fortement le réalisateur Frank Niblo qu’il décida aussitôt d’incorporer la même scène dans son Ben-Hur (1925) qu’il était en train de tourner. Niblo et Lloyd étaient amis. Niblo invita Lloyd le jour du tournage.

B) La scène finale de l’arrêt du mariage a (comme on s’en doute, puisque c’est pratiquement la même) très fortement influencé la scène finale du film Le Lauréat (The Graduate, 1967). Mike Nichols a, lui aussi, invité Harold Lloyd à assister au tournage de la scène.

C) Dans la (célèbre) scène où Harold Loyd, à l’arrière d’une voiture de pompiers à pleine vitesse, tente désespérément de se redresser en s’accrochant à un tuyau qui se déroule sans arrêt, l’acteur s’est grièvement blessé lors d’une chute. Tous les témoins pensaient qu’il avait le crâne fracturé mais il n’eut qu’une demi-douzaine de points de suture au front.

C) Dans la (célèbre) scène où Harold Loyd, à l’arrière d’une voiture de pompiers à pleine vitesse, tente désespérément de se redresser en s’accrochant à un tuyau qui se déroule sans arrêt, l’acteur s’est grièvement blessé lors d’une chute. Tous les témoins pensaient qu’il avait le crâne fracturé mais il n’eut qu’une demi-douzaine de points de suture au front.

D) Girl Shy est le premier film produit par Harold Lloyd Productions. L’acteur produira ensuite lui-même tous ses films.

E) Le film comporte deux scènes rêvées d’homme à femmes, une où il joue l’indifférent, l’autre où il joue l’homme primaire. Une troisième scène fut tournée où il la jouait « reporter sportif » (!) Cette scène fut jugée négativement par le public-test et Harold Lloyd, qui a toujours accordé beaucoup d’importance aux opinions des publics-test, la retira.

Lui :

Lui :![]()