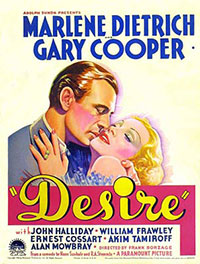

Titre original : « Desire »

Lui :

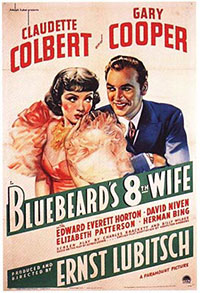

Désir est un film assez surprenant ; il semble hybride, ou plus exactement à deux têtes. Il est le fruit de la rencontre entre le réalisateur Frank Borzage et le producteur Ernst Lubitsch. Ils semblent vouloir tous deux tirer le film dans des directions presque opposées. Borzage, c’est l’amour fou, qui transcende le matériel ; Lubitsch, c’est le matériel qui surpasse l’amour avec une petite touche d’immoralité. Le début du film nous montre dans le détail et de façon enlevée comment une aventurière de grand chemin parvient se faire confier un collier de très grande valeur par un bijoutier renommé. C’est indéniablement du Lubitsch, vif et brillant, avec un comique de situation plutôt original. Au fur et à mesure, Borzage reprend le dessus avec une histoire d’amour qui naît là où la raison l’attend le moins. Le rythme devient plus posé, l’amour survient et prend le pas sur tout. Marlène Dietrich est resplendissante en mondaine rusée face à Gary Cooper qui personnifie toujours si bien la simplicité et la candeur. L’alchimie entre ces deux êtres que tout oppose est magique. Désir (s’agit-il du désir matériel, du désir amoureux ou bien encore les deux ?) est un film remarquable, autant un film d’Ernst Lubitsch qu’un film de Frank Borzage. Il porte la marque des deux.

Note : ![]()

Acteurs: Marlene Dietrich, Gary Cooper, John Halliday, Ernest Cossart, Akim Tamiroff

Voir la fiche du film et la filmographie de Frank Borzage sur le site IMDB.

Voir les autres films de Frank Borzage chroniqués sur ce blog…