Elle :

Elle :

Note :

Lui :

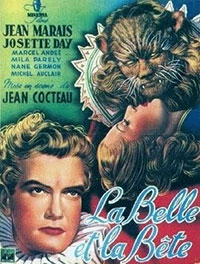

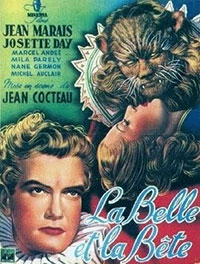

Pour son premier long métrage, Jean Cocteau choisit d’adapter un conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), un conte de fées dont il donne une interprétation poétique et fantastique. La Belle et la Bête fait partie de ces films qui semblent former une classe à eux seuls tant ils se situent à part du restant de la production. La réussite du film est du en grande partie à l’atmosphère du film : Cocteau a su préserver toute l’innocence des contes de fées et générer l’émerveillement. Tout en semblant se placer hors du temps, il met en images deux mondes très différents : le village de La Belle qui évoque les peintures de Vermeer et le château de La Bête inspiré des gravures de Gustave Doré. Entouré d’une équipe soudée et de grand talent (1), Cocteau peut donner libre cours à sa vision, il n’a aucune crainte de briser les conventions (2). L’inventivité dont il fait preuve pour le monde de La Bête est remarquable : trucages et effets ingénieux contribuent à envelopper le spectateur d’un subtil mélange de féerie et d’étrangeté. La barrière entre l’animé et l’inanimé n’existe plus. Le maquillage de La Bête est d’une perfection absolue (3). Jamais égalé, La Belle et la Bête mêle l’étrange et la beauté avec une puissance peu commune, il fait partie de ces films qui restent gravés dans les mémoires. Tourné juste après la Libération, le film ne fut pas tout de suite un grand succès mais avec le temps, il a rapidement acquis son statut et sa notoriété : c’est un film unique en son genre.

Note :

Acteurs: Jean Marais, Josette Day, Marcel André, Mila Parély, Nane Germon, Michel Auclair

Voir la fiche du film et la filmographie de Jean Cocteau sur le site IMDB.

Voir les autres films de Jean Cocteau chroniqués sur ce blog…

Remarques :

Jean Cocteau a écrit un livre basé sur le journal qu’il tenait pendant le tournage : « La Belle et la Bête, journal d’un film » (Ed. du Palimugre, 1946)

Notes:

(1) L’assistant-réalisateur est René Clément, le directeur de la photographie Henri Alekan, les décors sont de Christian Bérard. Cocteau raconte comment il a pris plaisir à travailler en équipe.

(2) Il était d’usage à l’époque de traiter poésie et féérie avec un léger flou sur l’image. Cocteau, au contraire, tenait à avoir une image très nette. Ce fut un objet de discorde avec les studios.

(3) Les poils étaient collés un à un sur le visage et sur les mains de Jean Marais, soit quatre heures de maquillage chaque jour et plus d’une heure pour tout enlever (ce qui était loin d’être indolore).

Autres versions :

La Belle et la Bête d’Albert Capellani (1905) film de 11″ dans l’esprit de Méliès

Beauty and the beast de Edward L. Cahn (1962)

Panna a netvor du tchécoslovaque Juraj Herz (1978)

La Belle et la Bête d’Eugene Marner (1987) avec John Savage et Rebecca de Mornay

La Belle et la Bête (1991) des Studios Walt Disney

+ plusieurs adaptations TV

En 1994, Philip Glass a composé un opéra sur les images du film de Cocteau.

Lui :

Lui :![]()